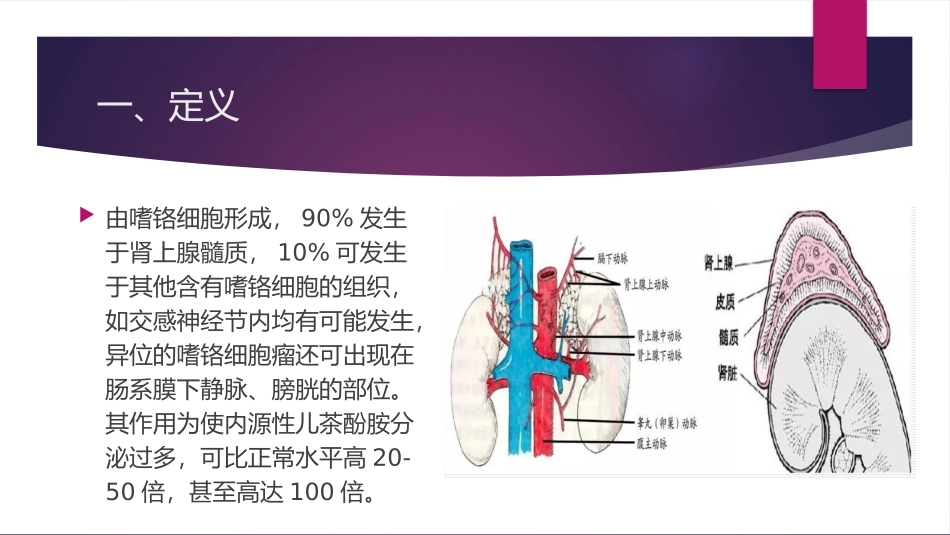

嗜铬细胞瘤手术的麻醉目录一、定义二、临床表现三、并发症四、麻醉准备五、麻醉实施六、围术期处理七、总结一、定义由嗜铬细胞形成,90%发生于肾上腺髓质,10%可发生于其他含有嗜铬细胞的组织,如交感神经节内均有可能发生,异位的嗜铬细胞瘤还可出现在肠系膜下静脉、膀胱的部位。其作用为使内源性儿茶酚胺分泌过多,可比正常水平高20-50倍,甚至高达100倍。二、临床表现:1)分泌肾上腺素为主:血压升高、脉搏宏大、心动过速、心律失常、血糖升高。2)分泌去甲肾上腺素为主:主要为血压升高。高血压:阵发性不稳定性高血压是共同特点。瘤体为间歇性分泌,表现为持续性高血压基础上阵发性加剧。收缩压可达200-300mmhg,当β受体兴奋时可表现为高血压、低血压交替。也有血压不高者为无活性内分泌瘤。代谢紊乱:高浓度儿茶酚胺使糖原分解增加,同时抑制胰岛素分泌,空腹血糖增加,糖耐量降低和出现尿糖,脂肪分解增加,病人消瘦乏力,基础代谢率上升,中枢神经及交感神经兴奋,氧耗量增加,类似甲状腺亢进。心脏病变:长期大量儿茶酚胺释放引起周围血管收缩,增加心脏后负荷,同时也直接损害心肌,心肌的缺血缺氧逐渐加重,出现退行性心肌变性、坏死、弥漫性心肌水肿、心肌纤维变性,称为儿茶酚胺心肌病。三、并发症:高血压危象:收缩压>250mmhg持续1分钟以上。发生在术前检查、麻醉诱导、体位改变、皮肤及腹膜切开,特别是在手术探查、肿瘤分离、挤压时可发生血压骤升出现高血压危象,从而诱发左心衰、肺水肿、严重心率失常、脑血管意外、和肾上腺出血等致命并发症。嗜铬细胞瘤危象:休克、心律失常、急性左心衰、肺水肿甚至猝死,基本与高血压危象表现类似。严重的低血压:当肿瘤切除后,儿茶酚胺分泌减少和血中浓度急剧下降,使原来处于收缩状态的血管突然扩张,致使血管床容积与血容量之间的比例严重失调,加之心泵收缩减弱、心排血量减低,致血压严重下降发生低血压休克、心源性休克和代谢性酸中毒的。严重的代谢紊乱:高血糖、低血钾、酸中毒等。四、麻醉准备:循环功能的急剧变化是麻醉与手术危险性的根本原因。明确术前诊断、术前准备充分、术中严密监测、尽可能抑制儿茶酚胺释放,并控制血流动力学改变是嗜铬细胞瘤手术麻醉成功的关键。1、麻醉药物选择术前用药:一般选择无特殊,禁用氟哌啶醇,因为其可影响儿茶酚胺的再摄取。全身麻醉药:全麻药物应选择对心肌无抑制作用,不增加儿茶酚胺释放,不影响交感肾上腺系统兴奋性,作用安全,有助于控制血压。可用N2O、硫喷妥钠、安定类药、异丙酚、芬太尼、七氟烷、异氟烷等。肌松药:可用潘库溴铵、阿屈可林、维库溴铵、阿曲库铵等。少用琥珀胆碱,避免用筒箭毒,禁用三碘酚胺。避免使用:吗啡、卡肌宁、本刻松、阿托品、麻黄素、弗哌利多等药物。2、麻醉方式选择:以得普利麻+阿片类为主,效果确切,应用普遍。得普利麻作为短效静脉全麻药,能降低外周血管阻力,减轻气管插管时的应激反应,诱导快而平稳。在嗜铬细胞瘤患者麻醉中,以丙泊酚复合芬太尼诱导,血流动力学稳定,易于调节。肌松药的应用以顺式阿曲库铵、阿曲库铵、维库溴铵为主,因其作用平稳有效,且不致肌颤,不增高血钾,不增加组胺释放,对心率影响小,对肝肾功能亦无影响。有报道认为,与吸入麻醉相比,丙泊酚+芬太尼全凭静脉麻醉效果更好,抗高血压更有效,血流动力学更稳定。全凭静脉麻醉:七氟烷或异氟烷-N2O-O2,复合肌松药、麻醉性镇痛药维持全麻。为控制高血压,可并用扩张血管药如硝普纳静脉滴注。术中麻醉维持目前多以吸入麻醉为主,常用的吸入麻醉药为七氟烷、异氟烷,可静脉复合阿片类药物芬太尼、舒芬太尼等。七氟烷不诱发儿茶酚胺增高,使血儿茶酚胺水平稳定,极少发生心律失常,术中血压波动小,血流动力学稳定,是嗜铬细胞瘤患者麻醉的优良药物。静吸复合全身麻醉:硬膜外麻醉:优点:能阻滞交感神经,对肾上腺释放儿茶酚胺无影响、镇痛完全,肌松良好,术后恢复快,简便易行。缺点:并不减少扩血管药的使用,术中也需使用扩管药物。术中患者清醒,难以难受血压的剧烈波动。有抑制呼吸的可能。推荐:以气管内插管全麻...