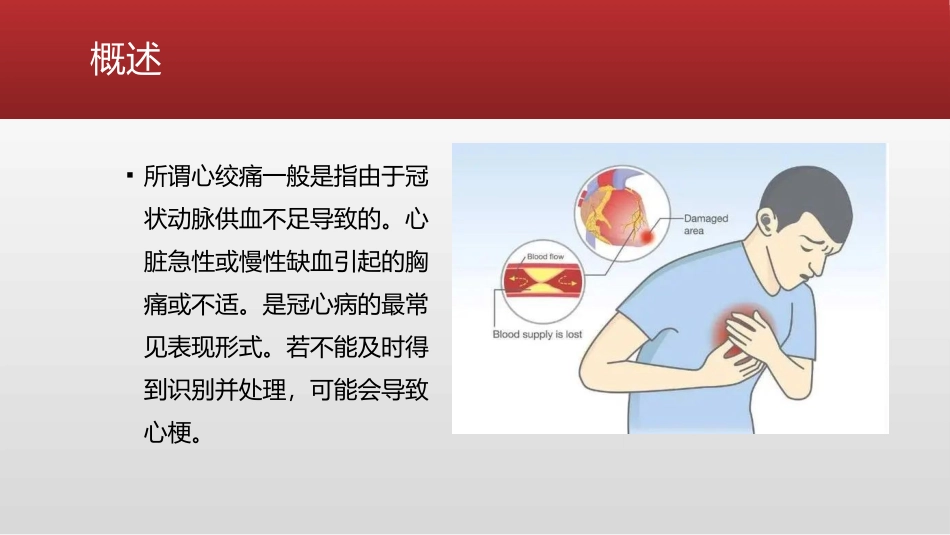

心绞痛的急救措施副标题概述▪所谓心绞痛一般是指由于冠状动脉供血不足导致的。心脏急性或慢性缺血引起的胸痛或不适。是冠心病的最常见表现形式。若不能及时得到识别并处理,可能会导致心梗。心绞痛诱因▪增加心脏“工作量”的因素会诱发心绞痛,最常见的诱发因素是体力活动或情绪激动,如快步走、爬坡、负重登楼、生气等。▪此外,饱餐、大量吸烟、寒冷刺激、便秘也是比较常见的诱发因素。心绞痛的分类▪稳定性心绞痛▪如果心绞痛发作的性质在3个月以内没有改变,每日或每周疼痛发作次数基本相同,诱因的强度也大致相等;每次疼痛的性质和部位不发生改变;疼痛持续时间也不变;使用硝酸甘油,也在相同时间内缓解,叫做稳定性心绞痛。▪由于引发其症状的动脉粥样硬化斑块为硬斑块,所以不易破裂,在短期内不会出现心肌梗死。这种稳定性是相对的,仍应积极防治。心绞痛的分类▪不稳定性心绞痛➤静息型心绞痛:休息时发作,持续时间通常>20min。➤初发型心绞痛:通常在首发症状1~2个月内,很轻的体力活动即可诱发。➤恶化型心绞痛:在相对稳定的劳力性心绞痛基础上,心绞痛逐渐增强(疼痛更剧烈、时间更长或更频繁)。心绞痛的分类➤继发性不稳定型心绞痛:有明显的诱发因素:①心肌氧耗增加,如感染、甲状腺功能亢进或心律失常;②冠状动脉血流减少,如低血压;③血液携氧能力下降,如贫血和低氧血症。➤变异型心绞痛:特征为静息心绞痛,表现为一过性心电图ST段动态改变(抬高),机制为冠脉痉挛。心绞痛典型特点▪疼痛性质:“压迫感”、“沉重感”、“紧缩感”、“憋闷感”、“压榨感”或“窒息感”,可见它更多地表现为各种不适的感觉,而很少表现为针扎样或刀割样疼痛。;▪发生部位:典型心绞痛的部位是位于胸骨(胸部正中)后,可在咽喉部,也可见于左前胸,甚至在下颌或剑突下上腹部,疼痛可以向左肩部、左臂内侧、无名指、小手指、颈部、下颌及咽部放射。不同患者的心绞痛可在不同部位,但同一患者的多次心绞痛发作部位固定,在同一部位发生。心绞痛典型特点▪持续时间:数分钟(3-5分钟),一般不超过15分钟;▪缓解因素:休息或舌下含化硝酸甘油。▪缓解方法:休息或含服硝酸甘油后症状可于1-2分钟内缓解心绞痛缓解方式▪在体力活动时发生的心绞痛,停下活动,原地站立数分钟,就可以缓解。应特别提出的是心绞痛发作时,为尽快缓解疼痛,患者应该采取站立位或者坐位而不是卧位,这样可以减少回心血量,减轻心脏负荷,也就减少了心肌的耗氧量。▪舌下含服硝酸甘油,90%以上的心绞痛可以在1~3分钟内缓解。对疼痛时间较长,休息和(或)服用硝酸酯类药物不能缓解者,不能排除发生急性心肌梗死的可能性,更应该尽快就医。辅助检查—心电图➤静息心电图:约半数患者的静息心电图正常。➤发作时心电图:绝大多数出现阳性改变,如ST段水平或下斜型压低(胸前导联>0.1mV、肢体导联>0.05mV);或T波倒置>2mV;或ST段上斜型压低(胸前导联>0.2mV、肢体导联>0.1mV)。辅助检查—心电图辅助检查—心电图➤动态心电图:连续长时间(24~48h)记录患者在自然生活状态下的心电信号,可以比较心绞痛症状与心电活动的关系,客观评价治疗效果和预后。➤心电图负荷试验:通过增加心肌耗氧,提示冠状动脉血运限制,可呈阳性。常用抗心绞痛药物作用机制1.β-受体阻滞剂、非二氢吡啶类CCB、伊伐布雷定:主要通过降低心肌需氧量(降低心率和/或收缩力),发挥抗心绞痛作用。2.硝酸酯类、二氢吡啶类CCB、K+通道开放剂:既能降低心肌需氧量(降低心脏前负荷和后负荷),也可提高心肌供氧量(冠状动脉舒张)。3.代谢性药物(曲美他嗪):不影响心肌氧的需求,主要优化心肌能量代谢,发挥抗心绞痛作用。常用抗心绞痛药物作用机制常用抗心绞痛药物1.β受体阻滞剂▪慢性稳定型心绞痛:β受体阻滞剂能降低心肌梗死后稳定型心绞痛患者死亡和再梗死的风险。如无禁忌证,β受体阻滞剂应作为稳定型心绞痛的初始治疗药物。▪变异性心绞痛:β受体阻滞剂,阻断β受体后,使α受体作用占优势,易致冠脉痉挛,从而加重心肌缺血症状,不宜用于变异性心绞痛。常用抗心绞痛药物▪目标剂量:β受体阻滞剂用药...