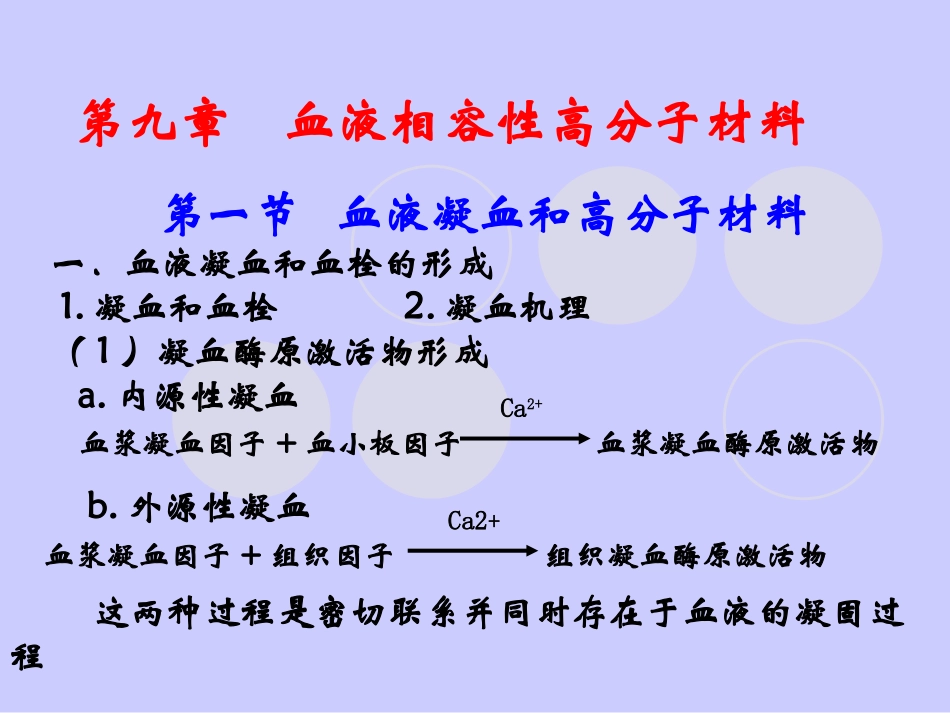

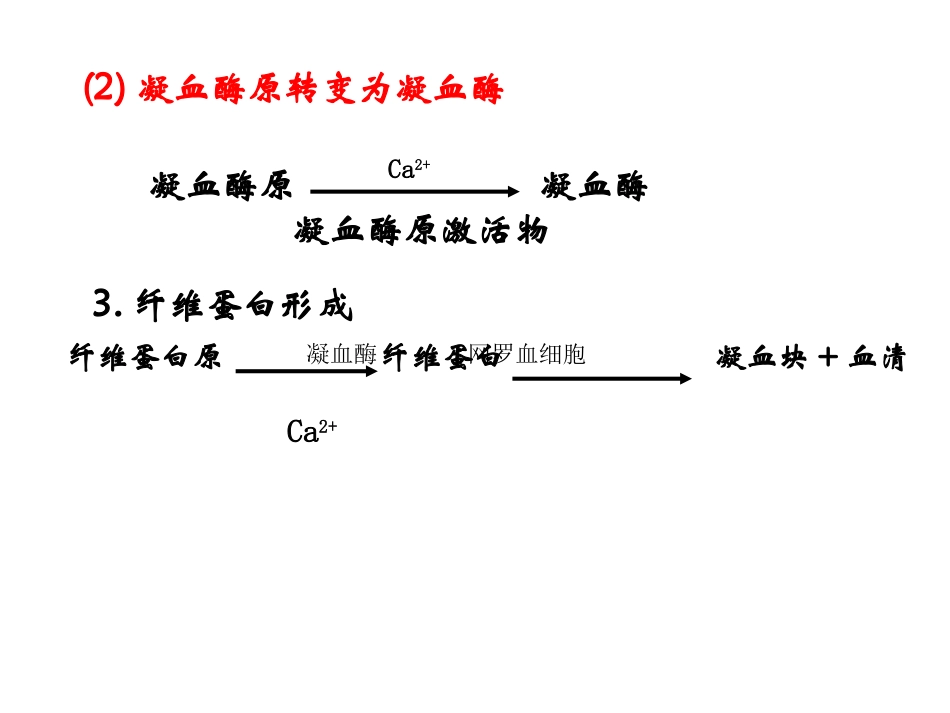

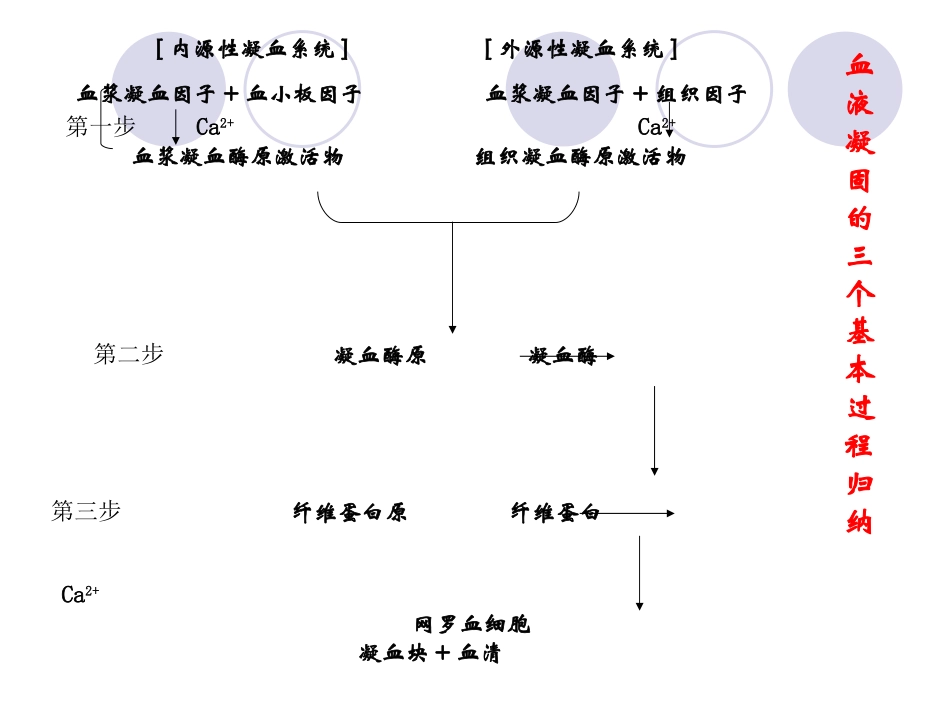

血浆凝血因子+组织因子组织凝血酶原激活物血浆凝血因子+血小板因子血浆凝血酶原激活物第一节血液凝血和高分子材料一.血液凝血和血栓的形成1.凝血和血栓2.凝血机理(1)凝血酶原激活物形成a.内源性凝血b.外源性凝血这两种过程是密切联系并同时存在于血液的凝固过程Ca2+第九章血液相容性高分子材料Ca2+纤维蛋白原纤维蛋白凝血块+血清Ca2+凝血酶网罗血细胞凝血酶原凝血酶凝血酶原激活物(2)凝血酶原转变为凝血酶Ca2+3.纤维蛋白形成Ca2+网罗血细胞凝血块+血清第三步纤维蛋白原纤维蛋白第二步凝血酶原凝血酶血液凝固的三个基本过程归纳血浆凝血因子+血小板因子血浆凝血因子+组织因子第一步Ca2+Ca2+血浆凝血酶原激活物组织凝血酶原激活物[内源性凝血系统][外源性凝血系统]二.血液抗凝1.血管内膜的多相结构具有亲水、光滑、荷电特点,不破坏血小板,不使血浆蛋白变性,不激活凝血因子。2.血流速度快,血小板不易在血管壁粘附,血浆中凝血因子不易在局部聚集而互相作用。3.人体中含有抑制血浆凝固的物质。4.血浆中有蛋白水解酶,称为纤维蛋白溶酶。能使凝固纤维蛋白断裂溶解,使凝固血块重新液化,对纤维蛋白原及血浆凝血因子具溶解作用。5.物理及化学方法能阻止血液凝固(1)血液降温能减缓血液凝固速度。(2)血液凝固中Ca2+是必需的,设法除去血浆中Ca2+能阻止血液凝固。三.高分子材料与血液接触导致凝血高分子材料与血液接触导致凝血及血栓形成,其主要途径是血液凝固系统血小板发生激活。血栓形成血小板血栓血液与高分子材料接触导致凝血过程血纤维蛋白沉淀血小板释放、凝聚溶血凝血因子活化血小板粘附Ⅻ因子活化蛋白吸附红细胞粘附高分子材料第二节高分子材料的结构与抗凝血的关系一.含水结构1.血管壁与血管接触界面有大量电解质,形成10Å厚的双电层和低的界面能(0.01Pa)。2.血管壁内皮细胞外层含有大量碳水化合物,如羧基糖链,结构似水凝胶,处于吸水膨润状态,向细胞外液伸展,厚度为100-300Å,凝胶层的水处于准分子结构状态,这种结构状态在血液的血小板、红细胞中均存在,所有的水分子处于同一状态。二.表面电荷为抑制血小板粘附,材料表面总体呈负电性,而局部微观上为防止凝固的因子活化,在100Å范围内带正电荷。材料表面无论是正、负电荷,加大电荷密度,均能损伤血小板功能,故只能采用适当的电荷密度,才能保证高分子材料有好的抗凝血性。三.表面张力和界面自由能材料与血液主要是在界面发生相互作用,材料临界表面张力越大,表面自由能越大,凝血时间越短,越易凝血形成血栓。四.亲水性和疏水性血液相容性高分子材料,亲水性区域和疏水性区域要适当平衡。五.微相分离结构抗凝血性材料具有微相分离结构,0.1-0.2µm程度的微相不均匀可抑制血栓形成。微相分离的结构模式材料中的微相分离结构可用下列方法获得:1.聚合物共混;2.嵌段和接枝方法制备含不同分子链段的聚合物;3.聚合物参混填料;4.微孔化,表面粗糙化以聚氨酯为例,讨论微相分离与抗凝血性能关系嵌段聚氨酯具有微相分离结构,刚性的硬链段聚集的微区分散在柔性链段的连续相中。构成硬链段聚合物的主要成分是疏水性的。嵌段聚氨酯和血液接触在三个方面表现出特殊的性能:1.临界表面张力为3.0-3.7Pa与一般高分子亲水相仿。2.具有微相分离,很少使血小板变形,能抑制血小板血栓的形成。3.嵌段聚氨酯表面垂直于膜面方向各向异性,膜表面有软段富集效应,软链段区遮盖硬链段区的特点能降低凝固因子的接触活化。第三节血液相容性高分子材料分子设计和制备一.降低表面能和界面自由能1.水溶聚合物偶合于材料表面。2.材料表面引发水溶性单体聚合,形成向外伸展的含水层。3.材料表面涂层,形成抗凝血的表面涂层,将涂层用交联方法固定在材料表面。二.微相分离结构1.亲水、疏水单体的共聚合、嵌段聚合和接枝聚合。2.高亲水性嵌段共聚物与低亲水性嵌段共聚物的共混,高聚物与非高聚物共混。3.疏水高聚物的微孔化。4.两种不同电性的高分子电解质的化学交联。例:阴离子聚电解质苯乙烯磺酸钠与阳离子电解质聚乙烯苄基三甲基氯化铵反应得聚离子络合物,结构如下三.活性药物表面高分子材料表面肝素化1.GBH固化肝素1.将胶体石墨涂在...