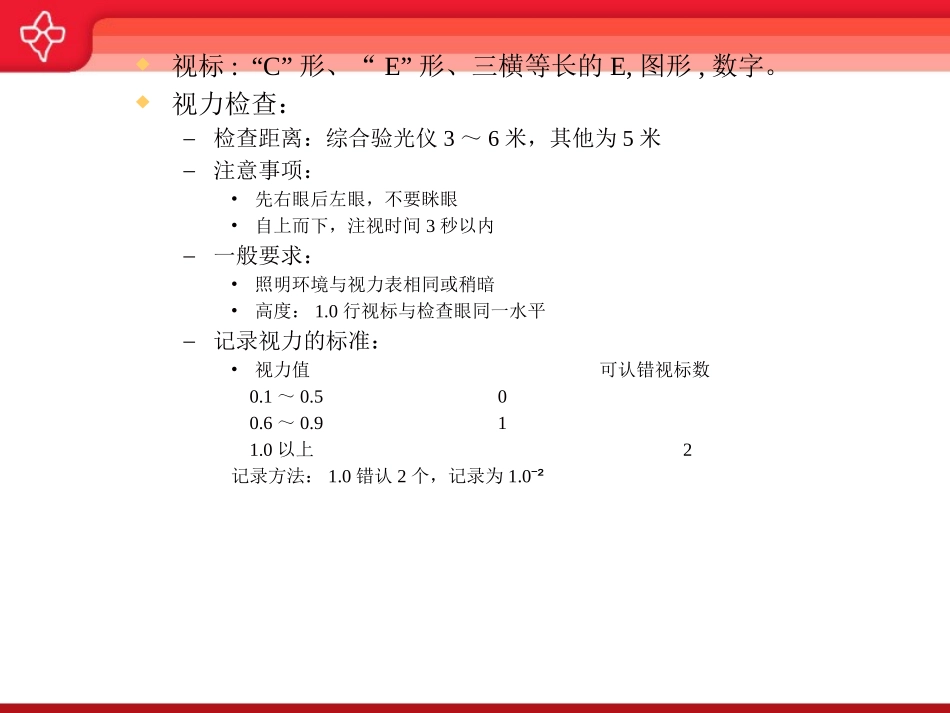

眼屈光学(基础)第一章视力检查视力:眼分辨二维形状和位置的能力。公式:视力=1/视角记录法:–小数记录法–分数记录法–五分记录法小数记录法与分数记录法的对应关系:–0.10.120.150.20.250.30.40.50.60.81.01.21.52.0–4.04.14.24.34.44.54.64.74.84.95.05.15.25.3视标:“C”形、“E”形、三横等长的E,图形,数字。视力检查:–检查距离:综合验光仪3~6米,其他为5米–注意事项:•先右眼后左眼,不要眯眼•自上而下,注视时间3秒以内–一般要求:•照明环境与视力表相同或稍暗•高度:1.0行视标与检查眼同一水平–记录视力的标准:•视力值可认错视标数0.1~0.500.6~0.911.0以上2记录方法:1.0错认2个,记录为1.0ˉ²第二章眼的屈光和调节一、正常的屈光状态和调节二、屈光不正–近视眼–远视眼–散光–屈光参差三、老视一、正常的屈光状态和调节眼的屈光系统:–眼的屈光系统:•角膜、房水、晶体、玻璃体–眼的屈光状态•由屈光力大小和眼轴长度决定–眼的屈光:•外界物体发出或反射的光线,经眼的屈光系统产生折射,在视网膜上形成清晰缩小的倒像,称为眼的屈光。正视眼和调节:–正视眼:•眼球在调节松弛的状态下,来自5米以外的平行光线经眼的屈光系统屈折后,焦点恰落在视网膜上。•远点:眼睛在放松调节时,所能看清的最远一点。•近点:眼睛做最大调节后所能看清的最近一点。–眼的调节作用:•对于近距离的发散光线,其焦点将落在正视眼的视网膜之后,但眼球有自动改变屈光力的能力,使近处发散光线在视网膜上形成焦点,从而远近不同距离的目标均可看清。这种调节焦点距离的能力称为眼的调节。调节机理:–看远目标:睫状肌松弛-悬韧带紧张-晶状体相对扁平–看近目标:睫状肌收缩-悬韧带松弛-晶状体变凸–眼的调节依赖于晶状体的弹性及睫状肌的功能–眼的调节与集合•集合:双眼注视远处目标时,两眼视轴平行而且调节处于松弛状态。注视近处目标时则需要调节,为保持双眼单视,双眼需要内转,称为集合。•调节和集合两者保持密切的协同关系,有调节必有集合,调节力越大,集合也越大。正视眼的调节与集合相互协调,对于非正视眼,其调节与集合不协调。远视患者调节作用超过集合作用,反之,近视患者集合作用超过调节作用。•屈光不正患者对调节和集合不协调的耐受有一定的限度,如超过限度引起视疲劳,甚至可以发生内斜视或外斜视。二、屈光不正概念:–当眼球在调节松弛状态下,来自5米以外的平行光线,经眼的屈光系统后,不能聚焦在视网膜上者称为非正视眼,又称屈光不正。分类:近视眼远视眼散光眼屈光参差(一)、近视眼定义:–眼在调节松弛状态下,平行光线经眼的屈光系统屈折后所形成的焦点在视网膜之前,在视网膜上形成一模糊圈,故远处目标模糊不清。远点为眼前有限距离。分类:–按屈光成分分类•轴性近视:由于眼球前后径过长所致,而眼的屈光力正常。眼球变长主要在赤道部以后部分。•曲率性近视:由于角膜或晶体的弯曲度过强所致,而眼球的前后径长度正常。•屈光指数性近视:由于晶体屈光指数增加所致,而眼球的前后径长度正常。–按近视程度分:•轻度近视:-3.00D以下•中度近视:-3.00D~-6.00D•高度近视:-6.00D以上–假性近视:•睫状肌过度收缩引起的调节痉挛会使平行光线聚焦于视网膜之前,造成与屈光性近视相同的情况。滴用睫状肌麻痹剂,以解除睫状肌痉挛,视力可以改善或恢复正常或轻度远视。•即使滴有麻痹剂,近视无改善或降低度数<0.25D称为真性近视。•中间性近视:用睫状肌麻痹剂后近视度降低》0.5D,既有调节因素又有器质性因素。病因:–遗传因素:一般认为高度近视属常染色体隐性遗传,中低度近视属多基因遗传,包括种族因素和家庭因素。–环境因素:长时间近距离工作、照明不足、阅读距离过近、字体不清或姿势不良等。–早产:因在高压氧中生活,易有角巩膜水肿玻璃体容积增加,眼轴变长。–婴幼儿发育不良:导致眼轴变异增长。–眼病:巩膜软化、眼外伤、色素膜炎、房水混浊等。临床表现:–视力:远视力减退,近视力正常。–眼位偏斜:近视眼看近时不用或少用调节,所以集合功...