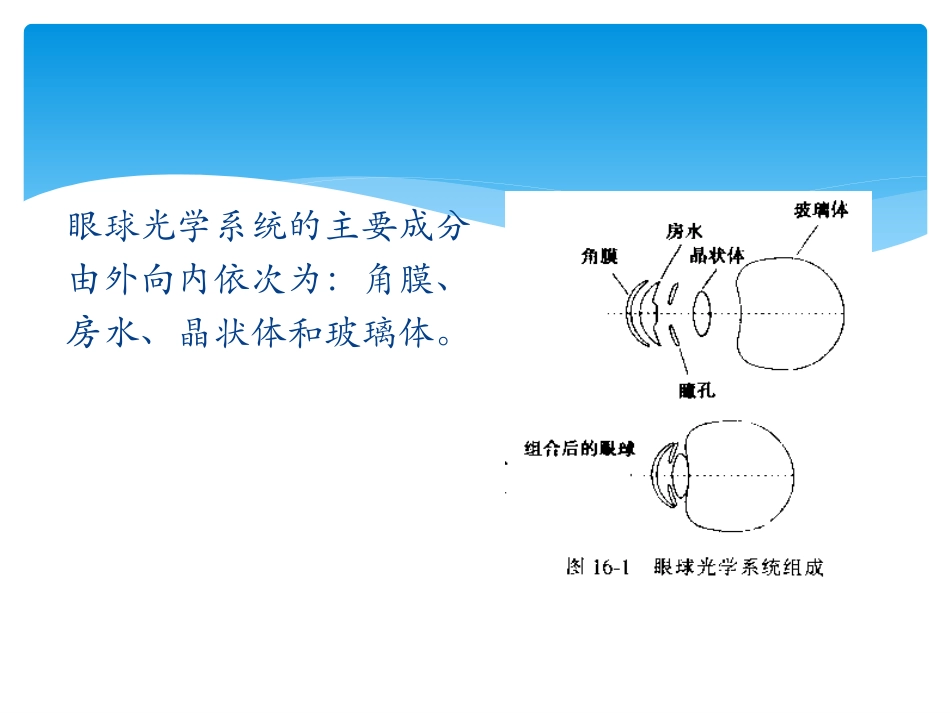

眼屈光学简介第一节概述第一节概述眼是以光作为适宜刺激的视觉器官因此从光学角度可将眼看作一种光学器具,即一种复合光学系统。眼球光学系统的主要成分由外向内依次为:角膜、房水、晶状体和玻璃体。外界所要注视的物体,通过眼的光学系统折射后聚焦在视网膜上,是人们获得清晰视觉的前提。若在眼调节放松的状态下,无穷远处物体所成的像没有准确聚焦在视网膜上,即称为“屈光不正”;而此时若正好聚焦在视网膜上,则称为“正视”。人眼的屈光状态受到多种因素的影响,包括遗传因素和环境因素。第二节眼球光学第二节眼球光学当光从一种介质进入另一种不同折射率的介质时,光线将在界面发生偏折现象,该现象在眼球光学中称为屈光(refraction)。光线在界面的偏折程度,可用屈光力来表达。在眼球光学中,应用屈光度(diopter,D)作为屈光力的单位。屈光度为焦距的倒数,即D=1/f。如一透镜的焦距为0.5m,则该透镜的屈光力为:1/0.5=2.00D。为了便于分析眼的成像和计算,人们常用Gullstrand精密模型眼和Gullstrand简易模型眼分析眼的屈光问题,后者将眼球复杂的多个光学界面简化,其特点是将角膜简化为单一球面和晶状体简化为前后两个面。调节:为看清近处目标,需增加晶状体的曲率,从而增强眼的屈光力,使近距物体在视网膜上清晰成像,这种为看清近距物而改变眼的屈光力的功能称为调节(accommodation)。眼的调节与集合调节主要是晶状体前表面的曲率增加而使眼屈光力增强。眼所能产生的最大调节称为调节幅度,与年龄密切相关。青少年调节力强,随着年龄增长,调节力将逐渐减退而出现老视。临床上比较常应用Hoffstetter调节幅度公式来表达调节力与年龄的关系:最大调节幅度=25-0.4×年龄平均调节幅度=18-0.3×年龄最小调节幅度=15-0.25×年龄调节范围(accommodativerange)眼在调节放松状态下所能看清的最远一点称为远点。眼在极度调节时所能看清的最近一点称为近点。远点和近点之间的距离为调节范围。调节、集合与瞳孔反应产生调节的同时引起双眼内转,该现象称为集合。调节越大集合也越大,调节和集合是一个联动过程,两者保持协同关系。表达集合程度常用棱镜度。调节时还将发生瞳孔缩小。“调节、集合、瞳孔收缩”为眼的三联动现象。屈光与调节及集合的关系1.正视眼,调节与集合相一致。2.近视眼,调节与集合不一致,表现为所用调节比注视相同目标的正视眼少。3.远视眼,调节与集合不一致,表现为所用调节比注视相同目标的正视眼多。区分推进法测调节近点、集合近点推进法(pushup)测量调节幅度是以不能通过提高调节来保持清晰,以“模糊”为测量终点。集合近点(NPC)的检查终点不能集合保持双眼视、融像打破,以“破裂”(不能保持仅看到一个视标)为测量终点。调节幅度屈光不正度1近点距离)()()(DAmpDFmp1第三节正视、屈光不正与老第三节正视、屈光不正与老视视一、正视当眼调节静止时,外界的平行光线(一般认为来自5m以外)经眼的屈光系统恰好在视网膜黄斑中心凹聚焦,这种屈光状态称为正视(emmetropia)。若不能在视网膜黄斑中心凹聚焦,将不能产生清晰像,称为屈光不正(refractiveerror)。二、近视(myopia)在调节放松状态下,平行光线经眼球屈光系统后聚焦在视网膜之前。近视眼的远点在眼前某一点。)注视距离()屈光不正度()调节力(m1-DD近视分类(classificationofmyopia):按屈光成分:屈光性近视:主要由于角膜或晶状体曲率过大,屈光力超出正常范围,而眼轴长度在正常范围。轴性近视:眼轴长度超出正常范围,角膜和晶状体曲率在正常范围。视网膜成像区别:轴性屈光不正眼轴长度改变,未矫正的轴性近视眼视网膜像大于轴性远视眼;屈光性屈光不正眼轴长度相等,未矫正的屈光性近视、远视眼和正视眼的视网膜像均相等。按近视度数(degreeofmyopia):轻度近视≤-3.00D中度近视-3.25~-6.00D高度近视>-6.00D临床表现(Clinicalfindings):远距视物模糊,近距视力好。由于看近时不用或少用调节,所以集合功能减弱,易引起外隐斜或外斜视。高度近视眼底改变:豹纹状眼底,视盘颞侧弧形斑,黄斑部出血或视网膜下新生血管...