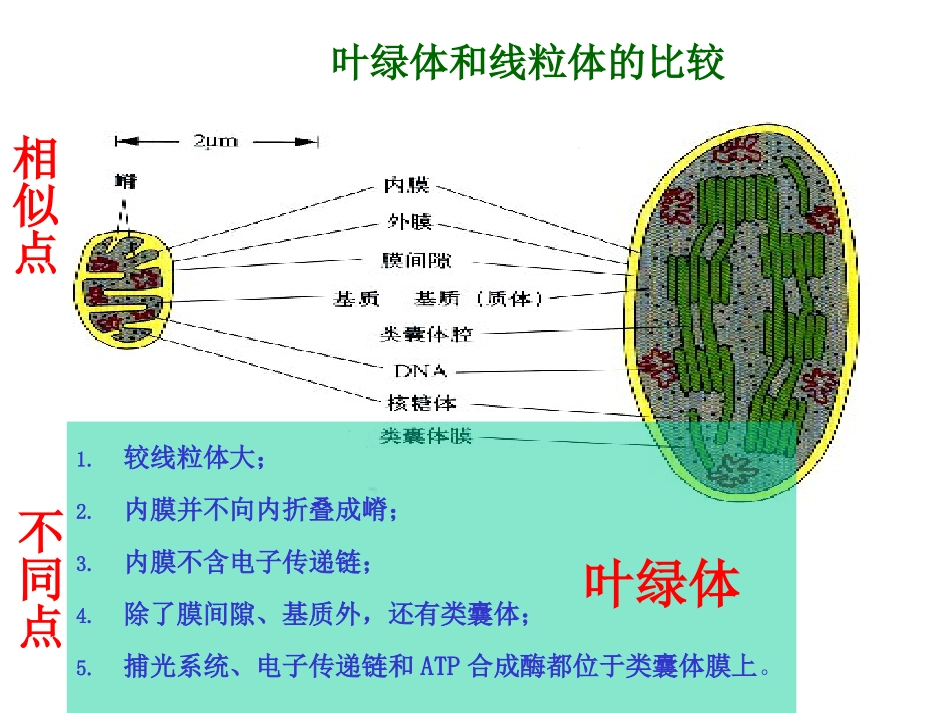

叶绿体和线粒体的比较1.较线粒体大;2.内膜并不向内折叠成嵴;3.内膜不含电子传递链;4.除了膜间隙、基质外,还有类囊体;5.捕光系统、电子传递链和ATP合成酶都位于类囊体膜上。相似点不同点叶绿体第二节线粒体与叶绿体是半自主性的细胞器1.叶绿体与线粒体的DNA2.叶绿体与线粒体的蛋白质合成3.叶绿体与线粒体的蛋白质运送与组装1)线粒体DNA的结构线粒体DNA(简称mtDNA)较小,结构简单,位于线粒体基质中,有时也附着在线粒体内膜上。不含组蛋白,呈环形,与细菌基因组相似。哺乳动物线粒体基因组大小为16500碱基对(bp)。1、叶绿体与线粒体的DNA2)叶绿体DNA1叶绿体DNA(ctDNA)的基本性质和功能性质:高等植物叶绿体DNA(chloroplastDNA,cp或ctDNA)一般是双链环状分子,其周长随种类而不同,大约在40~60µm,含200~2500kbp(千碱基对)。功能:•编码叶绿体rRNA、tRNA和一些核糖体蛋白的基因;•编码PSⅡ、PSI、Cytbf复合体、CF1—CF0ATP合酶和Rubisco等的一些亚单位。1)线粒体基因组编码的RNA和蛋白质线粒体DNA转录的rRNA、tRNA均通过线粒体核糖体用于合成线粒体蛋白质(数目有限)。真核生物线粒体核糖体的RNA组分和蛋白质的构成、大小及对抗生素敏感性方面均不同于细胞质核糖体,但某些方面类似原核生物核糖体。线粒体中的多数蛋白由核基因编码、在细胞质核糖体中合成。故线粒体基因在转录与转译过程中受核基因控制,对核基因具很大依赖性。2、叶绿体与线粒体的蛋白质合成2)参加叶绿体组成的蛋白质来源:•由ctDNA编码,在叶绿体核糖体上合成;•由核DNA编码,在细胞质核糖体上合成;•由核DNA编码,在叶绿体核糖体上合成。1)细胞质中合成的线粒体蛋白质跨膜分选转运至线粒体不同部位:•细胞质核糖体合成的线粒体蛋白运送至线粒体时,多以前体(precursor)存在,其由“成熟”蛋白和N端导肽(1eaderpeptide)共同组成,完成转运后导肽被切除,就成为成熟蛋白。•导肽含识别线粒体的信息,可引导蛋白通过内外膜的接触点进入线粒体,且还含指导蛋白进入到线粒体特定部位的信息;•线粒体蛋白前体在跨膜运送时需解折叠(unfolding)成松散结构,利于跨膜运送;跨膜后,需重新折叠(refolding),这需“分子伴侣”参与。3、叶绿体与线粒体的蛋白质运送与组装线粒体内外膜的接触点进入线粒体不同部位的蛋白具有不同的转运途径:1)进入外膜的蛋白:具有不被切除的N端信号序列,其后还有疏水的停止转移序列,然后蛋白质被转运复合体安装到外膜上(线粒体的各类孔蛋白);2)进入基质的蛋白:通过线粒体内外膜之间的接触点,由质子动力势提供的能量跨越内膜进行运送。进入线粒体内膜和膜间隙的蛋白的几种情况:①③②2)叶绿体蛋白的运送与装配:定位于基质的蛋白:由转运肽(transitpeptides)牵引进入叶绿体;定位于类囊体蛋白:含两个信号序列;定位于类囊体膜的蛋白:叶绿体自身合成的蛋白。第三节线粒体与叶绿体的增殖与起源•一、增殖•1、线粒体的增殖•通过已有线粒体的生长与分裂进行繁殖。•增殖方式:1)间壁分离的方式,即分裂时先由内膜向中心皱褶,中间产生隔膜,将线粒体分为两个;2)通过线粒体中部缢缩并向两端不断拉长,然后再分裂为两个,如蕨类和酵母等的线粒体分裂;3)出芽生殖。2、叶绿体的发育和增殖叶绿体由前质体(proplastid)分化而来。增殖:分裂增殖,由中部向内收缩而分裂;幼龄叶绿体可分裂;但成熟叶绿体不能分裂。•二、起源•1.内共生起源学说•2.非共生起源学说1.内共生起源学说1)内容:•内共生学说是关于真核生物细胞中的细胞器,线粒体和叶绿体起源的学说。根据这个学说,它们起源于内共生于真核生物细胞中的原核生物。这种理论认为线粒体起源于好氧性细菌(很可能是接近于立克次体的变形菌门细菌),而叶绿体源于内共生的光合自养原核生物蓝藻。这个理论的证据非常完整,目前已经被广泛接受。2)证据:①线粒体和叶绿体都含有DNA,这些DNA与细胞核中的很不同,却类似细菌的DNA(环状及其大小)。②线粒体具有和真核宿主细胞不同的遗传密码,这些密码与细菌和古菌中的很类似。③它们被两层或更多的膜所包被,其中最里面一层的成分与细胞中其它膜...