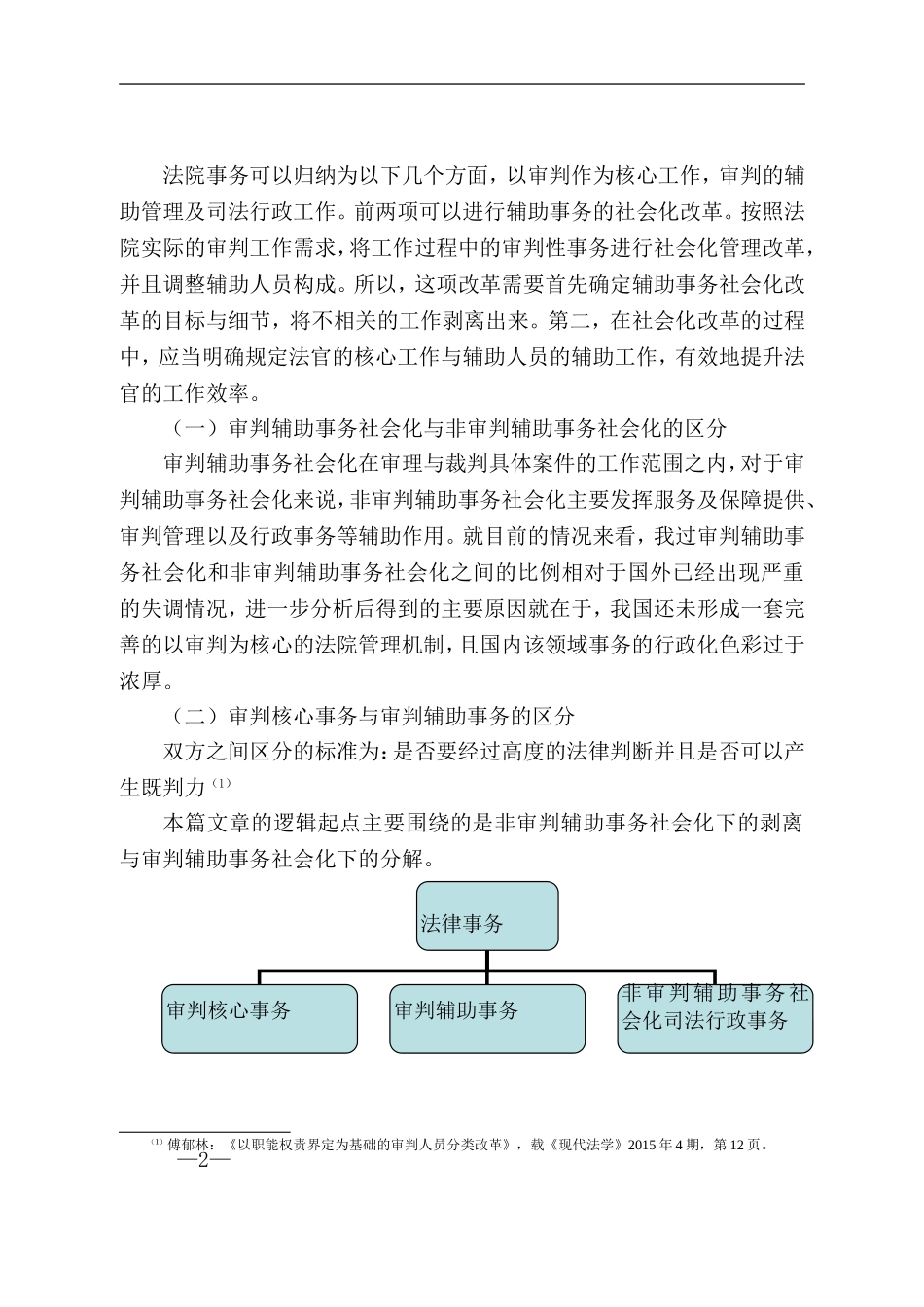

审判辅助事务社会化工作模式研究论文提要:将审判过程中的辅助事务进行社会化的管理是体制改革的必然结果,是由机构改革、程序改革以及人员改革结束之后自然而然推行的结果,而当前的改革却将其作为前提条件予以考量,忽视了作为审判辅助事务社会化的审判辅助人员的职能、权限和责任的界定,自然难度剧增。主要创新观点:本文不仅研究了审判辅助事务社会化,还将审判辅助事务社会化跟非审判辅助事务社会化区分开。以下正文:一、问题的提出在 2001 年修订的《法官法》第 50 条就进行了明确的规定:依据实际的工作需要,最高人民法院可以与有关部门一同,编制各级人民法院在人员编制内人员配制的规定。而直到十八届三中全会、四中全会之后,审判辅助事务社会化工作和人员分类管理改革才正式提上日程。最高人民法院于2014 年颁布了《人民法院第四个五年改革纲要(2014-2018)》,它是整个司法改革的纲领性文件。改革的目标是职责明确,强调审判者的责任。当然,这一宏大的目标涉及到制度改革、人员改革、机构改革、程序改革等方方面面,但在外部条件给定的情况下,审理者能否独立高效裁判,裁判者能否真正负责,在很大程度上依赖于人员分类管理改革能否合理配置人才资源,将有限的审判资源向审判一线倾斜。根据《四五改革纲要》,法院的工作人员可以简单地归纳为法官、辅助人员与行政人员,对人员进行分类化管理,并进行人员编制规定。实际上,位于分类两端的对于法官与行政人员的工作职责区分相对比较容易,但是对于辅助人员的定义却面临着许多难题。二、逻辑起点:非审判辅助事务社会化的剥离和审判辅助事务社会化的分解—1—法院事务可以归纳为以下几个方面,以审判作为核心工作,审判的辅助管理及司法行政工作。前两项可以进行辅助事务的社会化改革。按照法院实际的审判工作需求,将工作过程中的审判性事务进行社会化管理改革,并且调整辅助人员构成。所以,这项改革需要首先确定辅助事务社会化改革的目标与细节,将不相关的工作剥离出来。第二,在社会化改革的过程中,应当明确规定法官的核心工作与辅助人员的辅助工作,有效地提升法官的工作效率。(一)审判辅助事务社会化与非审判辅助事务社会化的区分审判辅助事务社会化在审理与裁判具体案件的工作范围之内,对于审判辅助事务社会化来说,非审判辅助事务社会化主要发挥服务及保障提供、审判管理以及行政事务等辅助作用。就目前的情况来看,我过审判辅助事务社会化和非审判辅助事务社会...