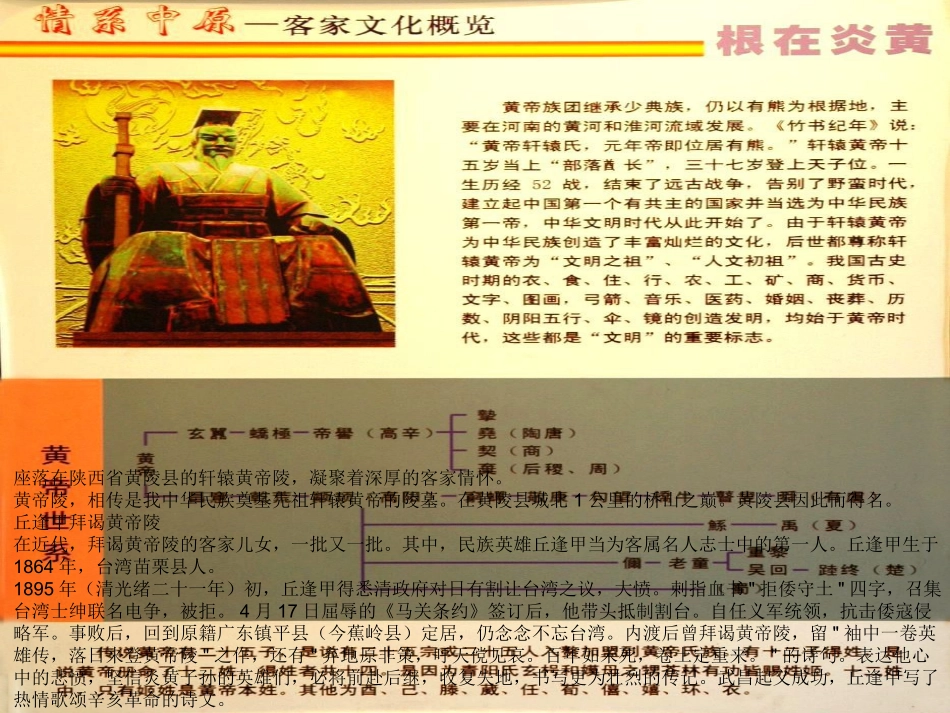

客家,是一个具有显著特征的汉族民系,也是汉族在世界上分布范围最广阔、影响最深远的民系之一。聚居在广东梅州、河源、惠阳等县江西、四川、广西、湖南、台湾、海南、福建部分地区,分布约120馀县。先世居黄河流域,西晋末年(4世纪初)、唐代后期(9世纪末)因战乱大批南下。1270年代南宋灭亡后又迁至赣、闽、粤等地。自称「客家」或「来人」,以区别於本地人。客家话是汉语方言之一,保留较多古汉语音韵。山歌别具风格。客家人在聚居地区保持自己习俗传统,妇女均天足,参加劳动生产,不受封建陋习约束,勇於进取。近代,太平天国之乱失败后,不少客家人被迫分散在更广阔的地区,有的转徙台湾、香港,或侨居南洋一带。客家的起源存在多种说法,主要的有客家中原说和客家混血说。客家中原说认为客家主体构成为来自中原的移民,而客家土著说则认为“客家共同体,是南迁汉人与闽粤赣三角地区的古越族移民混化以后产生的共同体,其主体是生活在这片土地上的古越族人民,而不是少数流落于这一地区的中原人”。从两宋开始,中原汉民大举南迁,经赣南、闽西到达梅州,最终形成相对成熟的、具有很强稳定性的客家民系。此后,客家人又以梅州为基地,大量外迁到全国乃至世界各地。“客家三州”为嘉应州、赣州、汀州。座落在陕西省黄陵县的轩辕黄帝陵,凝聚着深厚的客家情怀。黄帝陵,相传是我中华民族奠基先祖轩辕黄帝的陵墓。在黄陵县城北1公里的桥山之巅。黄陵县因此而得名。丘逢甲拜谒黄帝陵在近代,拜谒黄帝陵的客家儿女,一批又一批。其中,民族英雄丘逢甲当为客属名人志士中的第一人。丘逢甲生于1864年,台湾苗栗县人。1895年(清光绪二十一年)初,丘逢甲得悉清政府对日有割让台湾之议,大愤。剌指血书"拒倭守土"四字,召集台湾士绅联名电争,被拒。4月17日屈辱的《马关条约》签订后,他带头抵制割台。自任义军统领,抗击倭寇侵略军。事败后,回到原籍广东镇平县(今蕉岭县)定居,仍念念不忘台湾。内渡后曾拜谒黄帝陵,留"袖中一卷英雄传,落日来登黄帝陵"之作,还有"弃地原非策,呼天傥见哀。百年如未死,卷土定重来。"的诗句。表达他心中的悲愤,坚信炎黄子孙的英雄们,必将前赴后继,收复失地,书写更为壮烈的传记。武昌起义成功,丘逢甲写了热情歌颂辛亥革命的诗文。“莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚”,来到客家人最多的聚居地——梅州,你一定客家美食会被风味万千的客家菜所深深吸引;不少阔别家乡多年的海外游子,一回到故土就醉心于品尝留在童年记忆里的客家美食。一位九十高龄的海外老华侨曾动情地说,尝尽山珍海味,喝遍玉液琼浆,都不如家乡的农家菜好!如今在中国的许多大城市,不难发现客家菜的“身影”,即便在海外不少中餐馆里,红焖肉、清水鲩丸、酿豆腐、盐焗鸡等客家菜也颇受青睐……据说,在闽西南居住的客家人土楼群中,最壮丽、最美妙、最神奇、最具特色而又最闻名遐迩的当属田螺坑土楼群了。我们站在公路高处,俯瞰极为壮观的田螺坑土楼群:四座巨大的圆土楼紧拥着一座同样巨大的方土楼,它们共同在群山怀抱中巍峨耸立,庄严肃穆。导游指着前面的土楼群问:你们看这些土楼像什么?有人说像蘑菇,有人说像飞碟,也有人说像核反应堆。导游说对了,就像核反应堆。接下来,导游给我们讲了一个啼笑皆非的故事。在上世纪80年代中期的一天,美国总统里根接到中央情报局的秘密报告,说根据卫星照片资料显示,在中国福建的西南部山区,有上万座不明性质的建筑物。这些建筑物呈巨型蘑菇状,与核设施极其相似,很有可能是中国巨大的核基地。里根听了这个报告,一点也不敢怠慢,立即指派谍报人员以合法的身份来到中国,走进闽南山村进行勘查,结果他们发现所谓的核基地不过只是客家人的土墙楼而已。从此,客家人的土墙楼开始走出福建,走出中国,走向世界。客家人十分好客,每当亲朋戚友到来,他们都喜欢以家酿米酒相待,这种米酒又称“水酒”,如是初开坛提取的酒,称之为“酒娘”。这种“酒娘”好喝,度数虽然不高,但后劲大,容易醉人。他们在喝酒时,很注意礼节。客家人喜欢使用四方桌,俗称“八仙桌”,一种可供八个人同坐的木头桌。上座时,他们很重视席位的安排,...