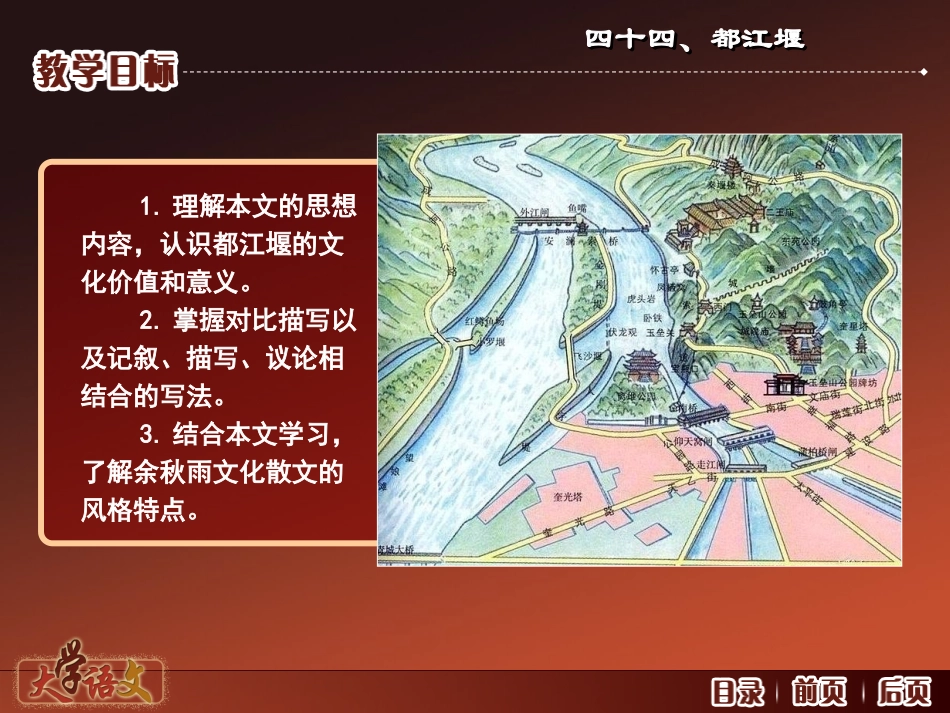

普通高等教育“十一五”国家级规划教材(高职高专教育)四十四、都江堰四十四、都江堰四十四、都江堰四十四、都江堰1.理解本文的思想内容,认识都江堰的文化价值和意义。2.掌握对比描写以及记叙、描写、议论相结合的写法。3.结合本文学习,了解余秋雨文化散文的风格特点。四十四、都江堰四十四、都江堰四十四、都江堰四十四、都江堰一、课文的写作背景自70年代末开始的改革开放,是一场深刻的社会革命,也是承继五四精神的一场文化意义上的革命,其矛头指向统治中国长达两千多年的封建文化和“人格精神”。然而,在80年代初“文化热”兴起不久,商品经济与市场经济的大潮而至,人们的物欲膨胀,精英文化几乎被泛滥的低俗文化淹没,纯文学处境日艰,人们似乎失去了自己精神的家园而随波逐流。人们急需高远、超迈的精神家园皈依和人格理想的重建。在这种情况下,文化散文应运而生,而余秋雨正是文化散文的代表作家。他的作品契合了时代的心理和人们的阅读期待,他本人丰富的历史知识与深厚的文字修养赋予了每一篇作品以内容与形式浑然一体的魅力。他的散文可以说是“载道”文学,他的文化思考是八十年代初那场文化思考的继续,与五四精神也是一脉相承的。四十四、都江堰四十四、都江堰四十四、都江堰四十四、都江堰二、课文的思想内容都江堰是我国著名的古代水利工程,位于四川省成都平原西部的岷江上,今都江堰市城西。自李冰父子率民兴建此项工程两千多年以来,它一直有效地消除着水患,造福至今。即使今天来看,都江堰的规划、设计和施工方法都有着高度的科学性和创造性,堪称世界水利工程史上罕见的奇迹。2000年11月,都江堰和四川青城山一起被联合国教科文组织遗产委员会列入《世界遗产名录》。面对这一世所罕见的人文景观,作者不是单纯地对其优美景色浓墨重彩,也无意于从水利工程角度对它作专业介绍,而是从现代人的视角、以学者的眼光审视它在中国历史上的贡献以及给予人们的启示。该文以生动的笔触描绘出都江堰的独特之美:它自古至今“为无数民众输送汩汩清流”、使“旱涝无常的四川平原成了天府之国”、“永久性地灌溉了中华民族”,它“卑处一隅,像一位绝不炫耀、毫无所求的乡间母亲,只知贡献”。作者在文中不仅通过对都江堰的描绘和赞美,彰显出毫无所求的奉献精神的可贵,而且从李冰的人格魅力中发掘出“实实在在为民造福”的伟大精魂,给现代读者以强烈的人文启示。四十四、都江堰四十四、都江堰四十四、都江堰四十四、都江堰三、课文的艺术特点该文文体特点非常突出。它属于游记,但却不是重在写景记游,而是更多地从游历对象中探究其文化内涵,感发议论,具有很强的思辨性;它所写的都是历史人物和历史事件,但其评析和论说却又有着强烈的现实针对性。正因为如此,该文成为余秋雨文化散文中最有代表性的作品之一。该文充分体现余秋雨散文长于思辨、善于论说的特点,写景虽非重点,但涉笔之处颇为生动,如写都江堰水流,“急流浩荡,大地震颤”,“股股叠叠都精神焕发,合在一起比赛着飞奔的力量”,“奔着奔着,遇到江心的分水堤,刷地一下裁割为二,直窜出去,两股水分别撞到了一道坚坝,立即乖乖地转身改向”,形象而有气势,使人如临其境。文中突出运用了对比手法,将都江堰与长城对比,指出长城固然伟大,而都江堰更是“永久地灌溉了中华民族”;将秦始皇和李冰筑堰对比,指出秦始皇的“雄壮、蛮吓、残忍”,李冰的“智慧、仁慈、透明”。对比手法的运用,使事物特点和人物的特征更加突出。此外,作者还运用了比喻、拟人和排比等多种修辞手法,如写长城的文明“是一种僵硬的雕塑”、都江堰像一位“乡间母亲”、都江堰的流水“立即乖乖地转身改向”等,都大大增加了文章的艺术表现力。四十四、都江堰四十四、都江堰四十四、都江堰四十四、都江堰孙绍振(著名文艺理论家,福建师大中文系教授,博士生导师):余秋雨的成就是多方面的,巨大的,一言难尽。但有一点是肯定的,他的文化散文不是传统的性灵小品,更不是“匕首和投枪”所代表的轻型艺术话语,他的散文是货真价实的大散文话语,五四以来,中国现代散文除了极少数屈指可数的篇章以外,还没有他这样的熔...