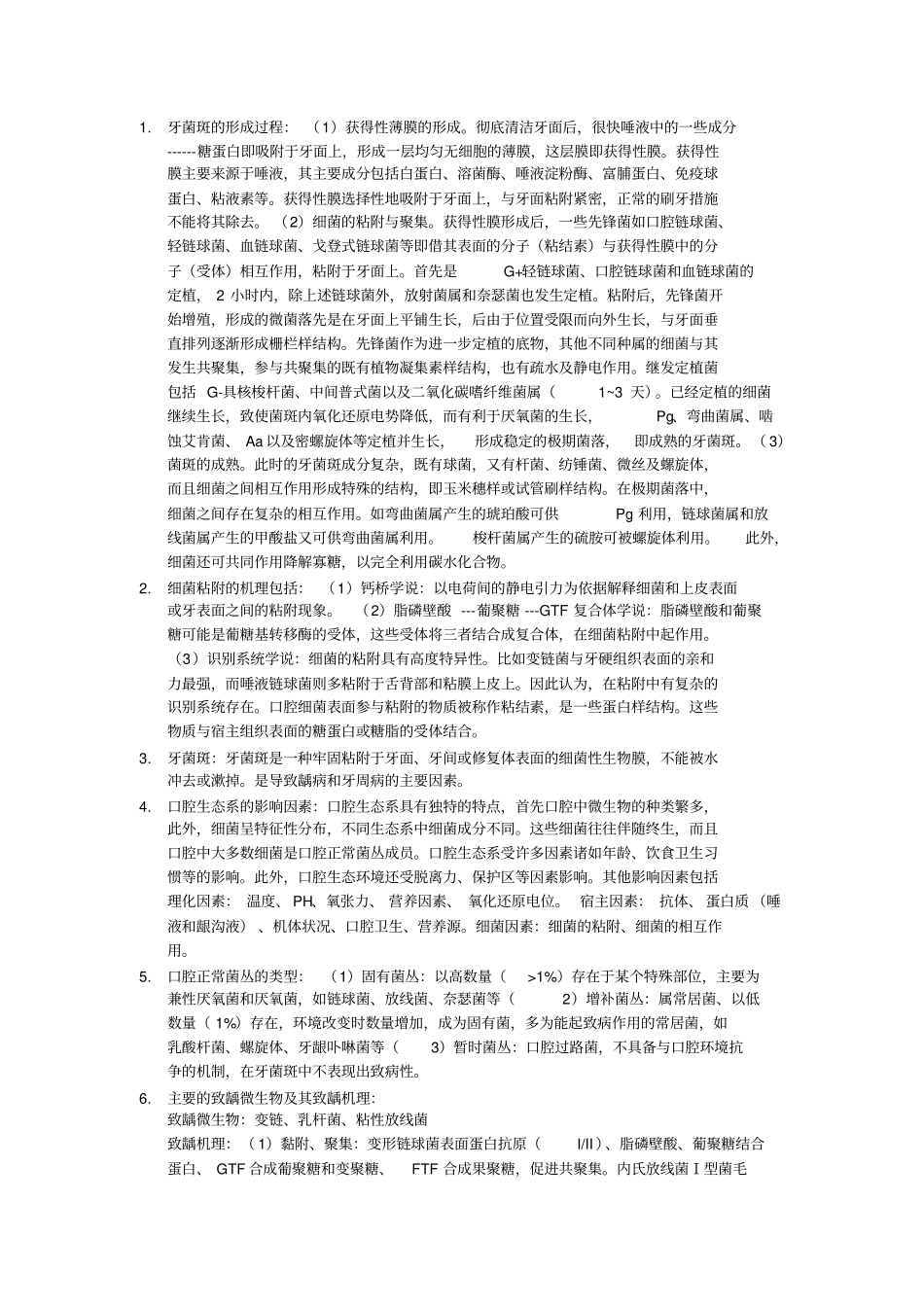

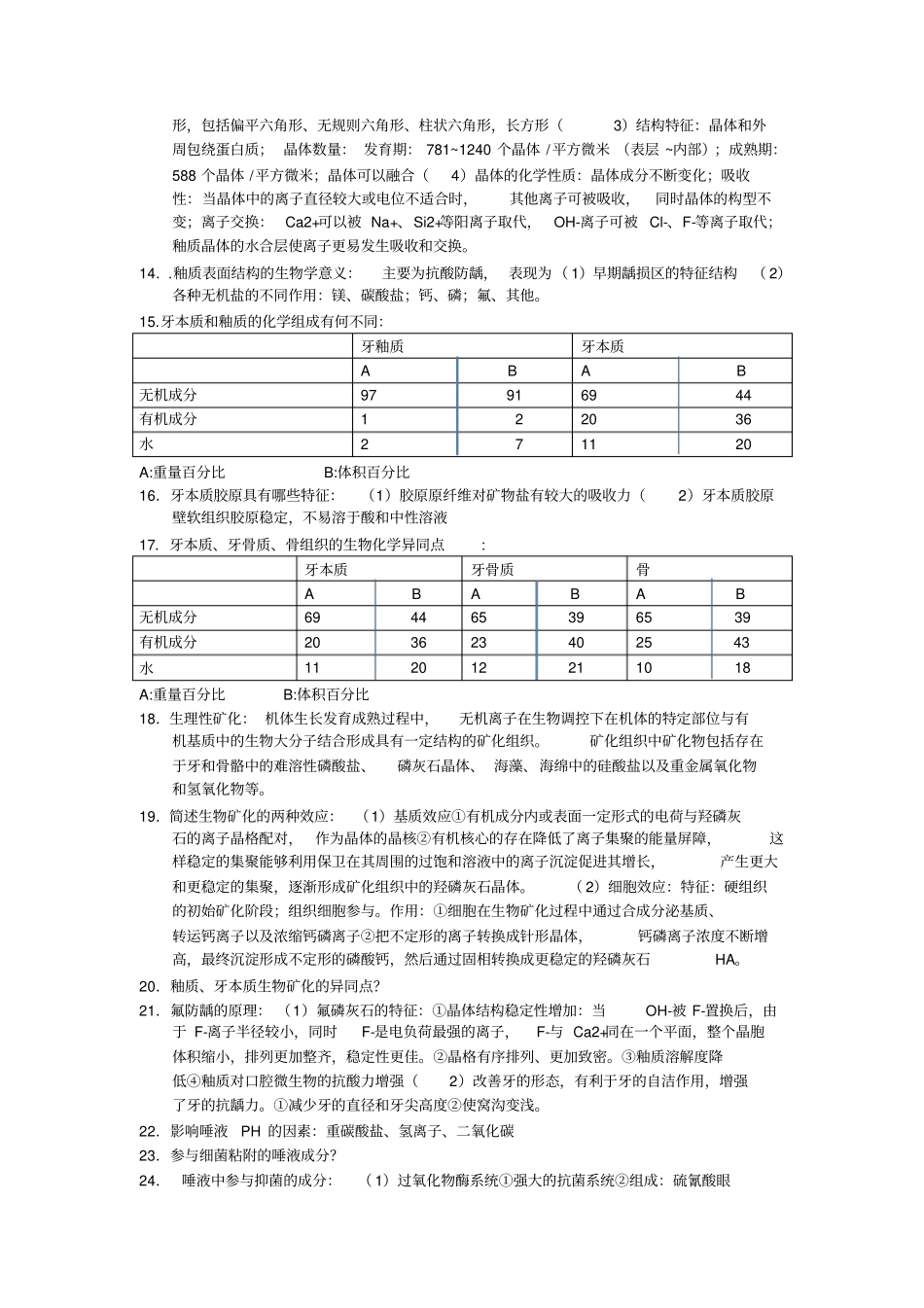

1.牙菌斑的形成过程: (1)获得性薄膜的形成。彻底清洁牙面后,很快唾液中的一些成分------糖蛋白即吸附于牙面上,形成一层均匀无细胞的薄膜,这层膜即获得性膜。获得性膜主要来源于唾液,其主要成分包括白蛋白、溶菌酶、唾液淀粉酶、富脯蛋白、免疫球蛋白、粘液素等。获得性膜选择性地吸附于牙面上,与牙面粘附紧密,正常的刷牙措施不能将其除去。 (2)细菌的粘附与聚集。获得性膜形成后,一些先锋菌如口腔链球菌、轻链球菌、血链球菌、戈登式链球菌等即借其表面的分子(粘结素)与获得性膜中的分子(受体)相互作用,粘附于牙面上。首先是G+轻链球菌、口腔链球菌和血链球菌的定植, 2 小时内,除上述链球菌外,放射菌属和奈瑟菌也发生定植。粘附后,先锋菌开始增殖,形成的微菌落先是在牙面上平铺生长,后由于位置受限而向外生长,与牙面垂直排列逐渐形成栅栏样结构。先锋菌作为进一步定植的底物,其他不同种属的细菌与其发生共聚集,参与共聚集的既有植物凝集素样结构,也有疏水及静电作用。继发定植菌包括 G-具核梭杆菌、中间普式菌以及二氧化碳嗜纤维菌属(1~3 天)。已经定植的细菌继续生长,致使菌斑内氧化还原电势降低,而有利于厌氧菌的生长,Pg、弯曲菌属、啮蚀艾肯菌、 Aa 以及密螺旋体等定植并生长,形成稳定的极期菌落,即成熟的牙菌斑。( 3)菌斑的成熟。此时的牙菌斑成分复杂,既有球菌,又有杆菌、纺锤菌、微丝及螺旋体,而且细菌之间相互作用形成特殊的结构,即玉米穗样或试管刷样结构。在极期菌落中,细菌之间存在复杂的相互作用。如弯曲菌属产生的琥珀酸可供Pg 利用,链球菌属和放线菌属产生的甲酸盐又可供弯曲菌属利用。梭杆菌属产生的硫胺可被螺旋体利用。此外,细菌还可共同作用降解寡糖,以完全利用碳水化合物。2.细菌粘附的机理包括: (1)钙桥学说:以电荷间的静电引力为依据解释细菌和上皮表面或牙表面之间的粘附现象。(2)脂磷壁酸 ---葡聚糖 ---GTF 复合体学说:脂磷壁酸和葡聚糖可能是葡糖基转移酶的受体,这些受体将三者结合成复合体,在细菌粘附中起作用。(3)识别系统学说:细菌的粘附具有高度特异性。比如变链菌与牙硬组织表面的亲和力最强,而唾液链球菌则多粘附于舌背部和粘膜上皮上。因此认为,在粘附中有复杂的识别系统存在。口腔细菌表面参与粘附的物质被称作粘结素,是一些蛋白样结构。这些物质与宿主组织表面的糖蛋白或糖脂的受体结合。3.牙菌斑:牙菌斑是一种牢固粘附于牙面、牙间或...