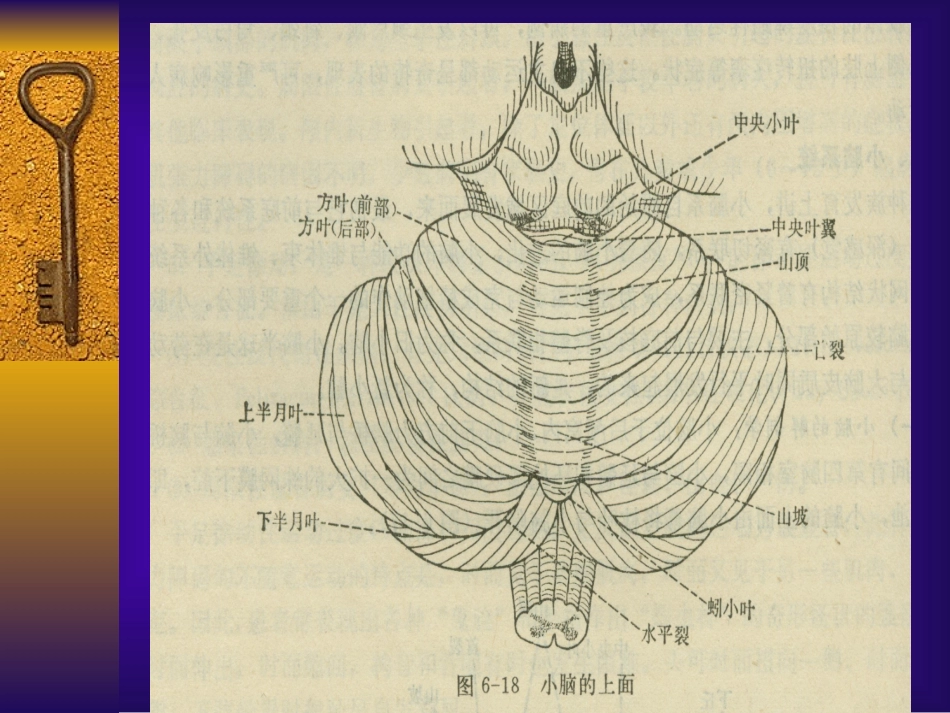

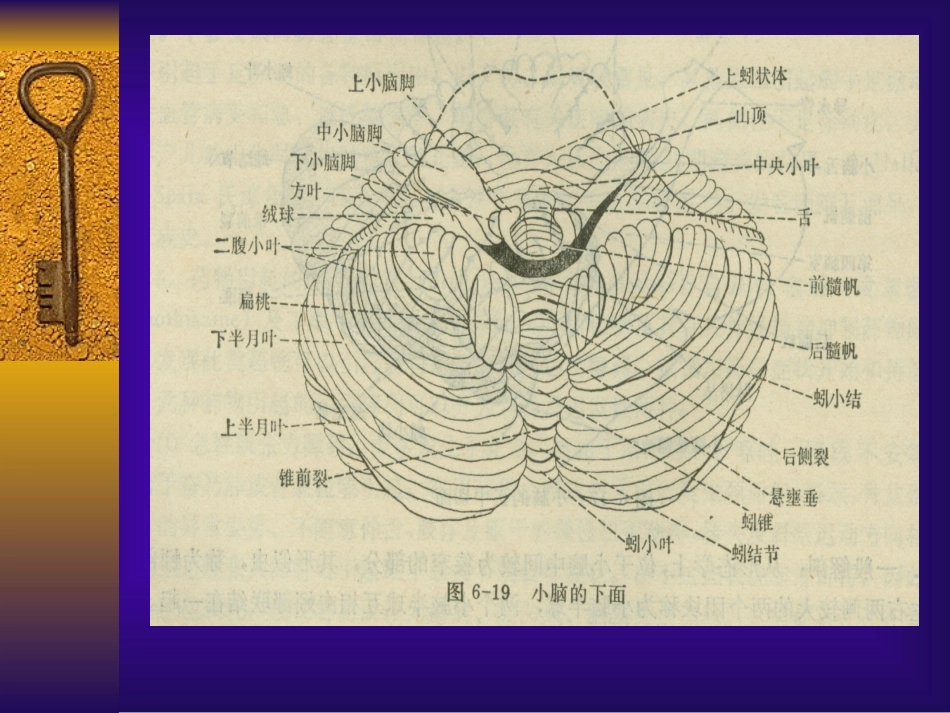

小脑病变的诊断荣本兵内部结构小脑皮质:有三层:外为分子层,细胞和有髓纤维较少;内为颗粒层,由密集的颗粒状神经细胞组成,在这两层之间为单层的浦肯野(Purkinje)氏细胞小脑内核:齿状核、栓状核、球状核、顶核小脑内的基本联系为:由小脑外面来的冲动,经苔藓纤维传与颗粒细胞,由颗粒细胞再传与浦肯野氏细胞,通过它传至小脑核,主要是齿状核,然后由齿状核发出冲动小脑白质:由神经纤维组成,其中可以分为三种神经纤维:①投射到小脑皮质的传入纤维;②自小脑皮质发生的传出纤维;③;连接小脑不同部位的固有纤维。。小脑白质以三个脚与其他的中枢神经结构相连系;下脚(绳状体),连接延髓;中脚(脑桥臂)连接脑桥;上脚(结合臂)连接中脑。小脑白质:三种神经纤维:①投射到小脑皮质的传入纤维;②自小脑皮质发生的传出纤维;③;连接小脑不同部位的固有纤维小脑白质以三个脚与其他的中枢神经结构相连系;下脚(绳状体),连接延髓;中脚(脑桥臂)连接脑桥;上脚(结合臂)连接中脑。3.纤维联系传入和传出纤维均通过小脑脚,传入纤维主要通过小脑下脚和中脚,传出纤维主要通过小脑上脚。小脑的传入纤维:①脊髓小脑束—主要经小脑下脚进入小脑蚓部②前庭小脑束—经小脑下脚进入同侧小脑的小结叶(即绒球)和顶核③橄榄小脑束—对侧延髓的下橄榄核,交叉后经小脑下脚进入小脑终止于小脑皮质和蚓部。④脑桥小脑束—额叶脑桥小脑束、枕颞脑桥小脑束,经小脑中脚进入对侧小脑皮质。⑤顶盖小脑束—来自中脑顶盖经结合臂到达小脑小脑半球接受来自脑桥核与下橄榄核来的纤维,小脑蚓部主要接受来自本体感受器纤维。小脑的传出纤维主要是通过小脑上脚传出①齿状核红核脊髓束—起自小脑的齿状核,经小脑上脚进入中脑后交叉(魏奈金克氏交叉)至对侧,终止于对侧红核。红核脊髓束从红核发生后又立即交叉(福莱尔氏交叉)回同侧,于脑干及脊髓的侧索中下行,最后终止于脊髓前角细胞。②齿状核红核丘脑束:自齿状核发出后经小脑上脚进入中脑后,交叉(魏奈金克氏交叉)于对侧的红核,由红核再到达丘脑外侧腹核,通过丘脑与大脑皮质及锥体外系统发生联系。③顶核延髓纤维:自小脑顶核发出,经小脑下脚到达延髓的网状和前庭核,再经网状脊髓束和前庭脊髓束终止于脊髓前角细胞。并通过前庭核、小脑,还借内侧纵束和眼肌神经核相联系。在小脑进入和传出纤维的联系中有多处交叉,其中主要的有:①魏奈金克(Wernekink)氏交叉:小脑齿状核发出至红核的纤维,经小脑上脚后都交叉到对侧的中脑红核。②福莱尔(Forel)氏交叉:红核脊髓束自红核发出后立即交叉至对侧③脑桥小脑束交叉:由大脑皮质至小脑的传入纤维,经脑桥核换神经元后组成的脑桥小脑束均交叉至对侧,经小脑中脚进入小脑。根据上列纤维交叉的情况,小脑至脊髓前角细胞的传出纤维系在同侧(因为经过魏奈金克氏和福莱尔氏两个交叉),因此小脑本身的损害产生同侧肢体的小脑机能障碍;由大脑皮质至小脑的传入纤维只有脑桥小脑束的交叉,红核脊髓束只有福莱尔氏交叉,因此大脑皮质和红核损害时,都产生对侧肢体的小脑机能障碍。旧小脑:包括小脑蚓部、顶核、球状核、栓状核及齿状核的后内侧部,是脑干前庭系统的扩展部分,它接受来自前庭器官及全身肌、腱、关节来的冲动,通过前庭小脑束及脊髓小脑束到达小脑蚓部,然后向前庭核及网状结构发出冲动,其功能为保持机体平衡与空间定位,以及肌张力和姿势的调节。新小脑:包括小脑半球、齿状核的前内侧部,主要与肢体共济运动有关。蚓部是躯干肌的代表区,半球内有四肢(特别是四肢远端)的代表区(二)小脑的生理小脑病变的诊断小脑病变时主要的临床表现:1、共济失调:①联合屈曲—仰卧起坐时躯干和下肢同时屈曲②辨距不良—如动作过度③轮替运动失常④指鼻试验、踝膝胫试验不准⑤意向性震颤—在运动时产生,当接受目标时幅度增大而变粗大⑥讲话含糊不清、缓慢,或呈爆发式书写过大⑦一侧小脑病变:头及身体可以偏向病侧,肢体的指误试验也偏向病侧,站立时身体向病侧倾倒,行走步态不稳易偏向病侧(称为三一致或四一致)⑧蚓部或中线病变的病人,可以不...