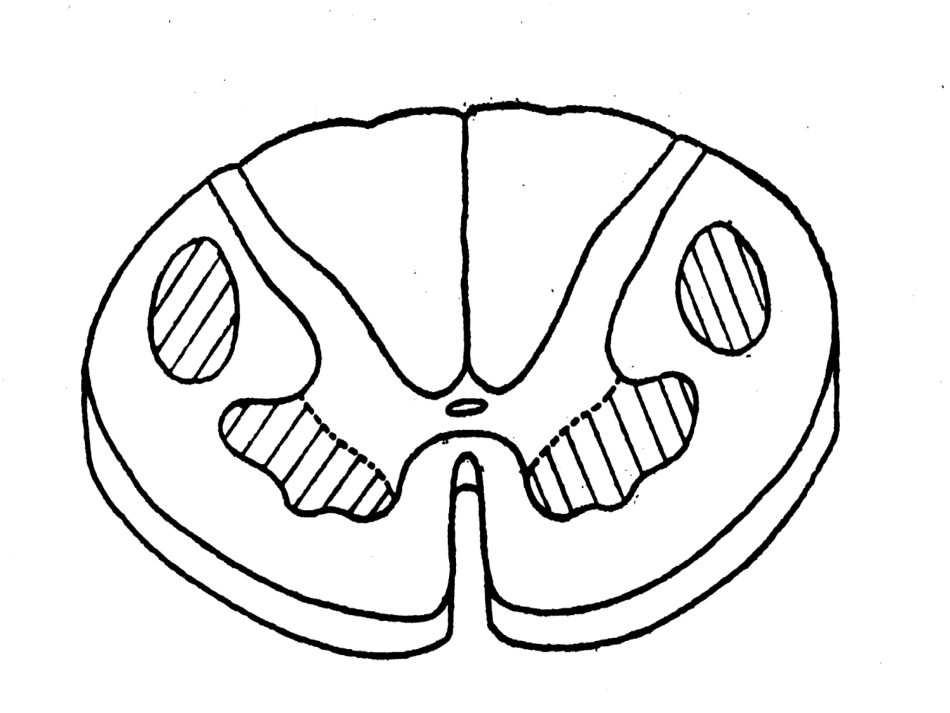

运动神经元病(Motorneurondisease-MND)•定义:一组原因不明,选择性侵犯运动系统或某一部分的进行性变性病。•病变范围:脊髓前角细胞、脑神经运动核——下运动神经元,皮质锥体细胞、皮质延髓束和皮质脊髓束—上运动神经元。临床上兼有上下运动神经元受损的症状和体征。•感觉系统及括约肌功能一般不受累及病因与发病机制•病因:不明–遗传:5~10%,家族性肌萎缩侧索硬化(FALS)–中毒:兴奋毒性的神经递质—谷氨酸盐,植物—木薯中毒、金属—铝、锰、铜、硅类–慢病毒感染:可能与脊髓灰质炎病毒有关,但未发现相关病毒与抗原抗体。–自身免疫:曾检出多种抗体和免疫复合物。但是原发还是继发,与自身免疫的关系无定论。分类及临床表现1.肌萎缩侧索硬化(amyotrophiclateralsclerosisALS)•最常见的一种形式•脊髓前角细胞、脑干运动神经核、及锥体束受累。•特点:不管最初累及的是上或下运动神经元,最后都表现为上下运动神经元损害同时并存的特征。1.肌萎缩侧索硬化(amyotrophiclateralsclerosisALS)•多在40岁以后发病,男性多于女性,起病缓慢,一侧肢体发展至双侧。•首发手指活动不灵活和力弱,伸肌比屈肌显著,手部小肌肉萎缩——向近端发展,萎缩肌肉有“跳动感”。继而下肢亦无力,行走困难,痉挛性瘫痪,常无肌萎缩。1.肌萎缩侧索硬化(amyotrophiclateralsclerosisALS)•体征:–上肢:肌萎缩,远端重于近端,呈“鹰爪手”,肌束震颤,肌张力不高,腱反射亢进,霍夫曼征阳性。–下肢:肌张力高,腱反射亢进,髌踝阵挛阳性,巴氏征(+),感觉系统客观检查无异常。1.肌萎缩侧索硬化(amyotrophiclateralsclerosisALS)•病情进展,肌无力蔓延躯干颈部、面肌,延髓麻痹的临床表现•晚期:胸锁乳突肌萎缩,被迫卧床,鼻饲饮食,呼吸肌受累(呼吸困难、胸闷、咳嗽无力),常死于肺部感染。眼球运动不受累。•括约肌障碍:早期无,晚期排尿功能异常。2.进行性脊肌萎缩症(progressivespinal-muscularatrophyPSA)•年龄:20—50岁,男性多,隐袭起病,缓慢进展。•病变:仅限于前角,表现下运动神经损害的体征。•部位:90%首先侵犯脊髓颈膨大,再发展至肩胛带,首发下肢少见,无病理反射。累及延髓,出现延髓麻痹者存活时间短。3.进行性延髓麻痹(peogressiveboulbarpalsy)•部位:主要侵及桥脑和延髓的运动神经核。•症状:中年后起病,构音不清,声音嘶哑,饮水返呛,吞咽困难。•体征:软腭、咽喉肌无力,咽反射消失,舌肌明显萎缩,纤颤,面部表情呆板。•发展迅速:预后不良,多于1~3年,因呼吸肌麻痹或肺部感染死亡。4.原发性侧索硬化(primarylateralsclerosisPLS)•极少见,中年或更晚期发病。缓慢进展。偶有长期生存的报道。•部位:选择性侵犯锥体束•症状:双下肢对称性痉挛性无力,缓慢进展,渐累及双上肢。•体征:四肢肌张力增高,腱反射亢进,病理征阳性。不伴肌萎缩及束颤。双侧皮质延髓束病变:强哭、强笑、下颌、掌颌反射亢进,“假性球麻痹”。辅助检查•肌电图:神经元性损害(可见巨大电位)静息状态下:纤颤电位、正锐波肌肉活检:有助诊断,无特异性其它:血CPK可增高。诊断与鉴别诊断•诊断:中年后发病,进行性加重,上下神经元损害,无感觉异常,EMG:神经元性损害。•鉴别诊断:–脊髓型颈椎病–延髓脊髓空洞症–多发性硬化–脊髓肿瘤、脑干肿瘤治疗•药物治疗:现有力如太(利鲁唑)50mg,每日两次。•支持疗法:理疗、针灸、运动医学,症状暂时缓解。•症状治疗:肌肉痉挛•预防并发症:•晚期:气管切开,鼻饲饮食,间歇供氧。