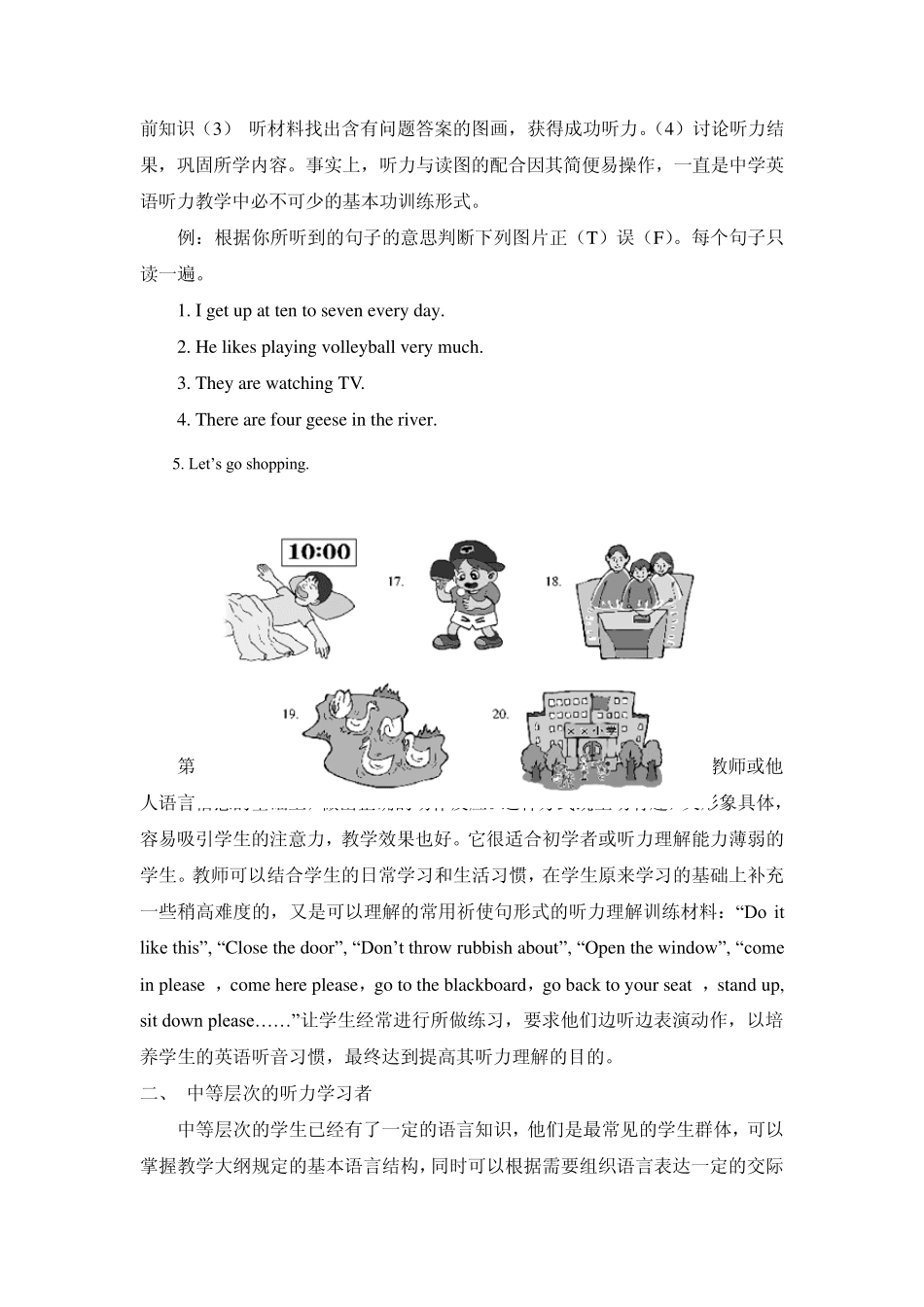

建立i+1的中学英语听力课堂教学 Krashen(1981;1982)的输入假设理论认为,学习者需要的输入必须是“可理解性输入”(comprehensible input),包括“i+1”,这样,他们的内在加工机制才能够运行。即如果习得者目前的语言能力为i,那么,语言输入需要略高于i,达到i+1。在成功的语言交际活动中,语言输入被理解, i+1就会同时自动提供给习得者。也就是说,学习者首先理解语言的意思,语言结构便会自然习得。“输入假说”还强调,语言使用能力不是教出来的,是随着时间的推移,通过接触大量的可理解输入之后自然形成的。可见,大量可理解输入是习得语言的关键。 Krashen 的“输人假设”虽然是在第二语言习得理论的基础上提出的,但其理论对中学英语听力教学仍然具有一定的指导意义:即在教学中教师首先要解决语言输人问题,即输入的听力材料应难易适中,符合i+1的特点。教师面对的群体都是由一个个学生个体构成的,每一个学生接受输入的能力不同,i+1自然也因人而异。事实上,当前大部分学校为学生准备的听力材料都是由上级教育机构根据教学大纲和课程标准设置中的分级目标要求统一制定的内容,与教师所面对的千差万别的学生个体有着许多的不符。“相对于学生个体,听力材料不是太难,就是太易,而且各单元的听力语言材料缺乏连贯性,造成教师不能及时了解哪些是学生已经掌握的内容,哪些是要经过进一步训练才能获得理解的内容。” (张彩凤,2002:100)因此,教师根据学生现有学习水平的层次,选择适合的可理解性听力材料并开展恰当的听力理解教学活动,成为中学英语听力理解教学的一个重要内容。 一、低层次的听力学习者。 缺乏大量的语言基础知识而听力理解能力薄弱的学生,应当归属于中学生中的低层次学习者,他们语言感知能力较弱,教师提供的听力材料应具备直觉形象性,任务简单易操作。 第一,听—读材料。这里的读是指读图,听读配合有以下四种:1 、先读后听 2 、先听后读 3 、边听边读 4 、听读交替轮流。听力与读图的配合,一方面降低听力理解的困难,使学生集中注意力;另一方面将图画内容和话语加以对照,有助于学生克服文字对听的干扰,听读时,要求学生进行以下活动:(1 )读图指出图与图之间的区别,唤起听的兴趣(2 )根据图画内容猜测听力内容,调动听前知识(3) 听材料找出含有问题答案的图画,获得成功听力。(4)讨论听力结果,巩固所学内容。事实上,听力与读图的配合因其简便易操作,一直是中学英语听...