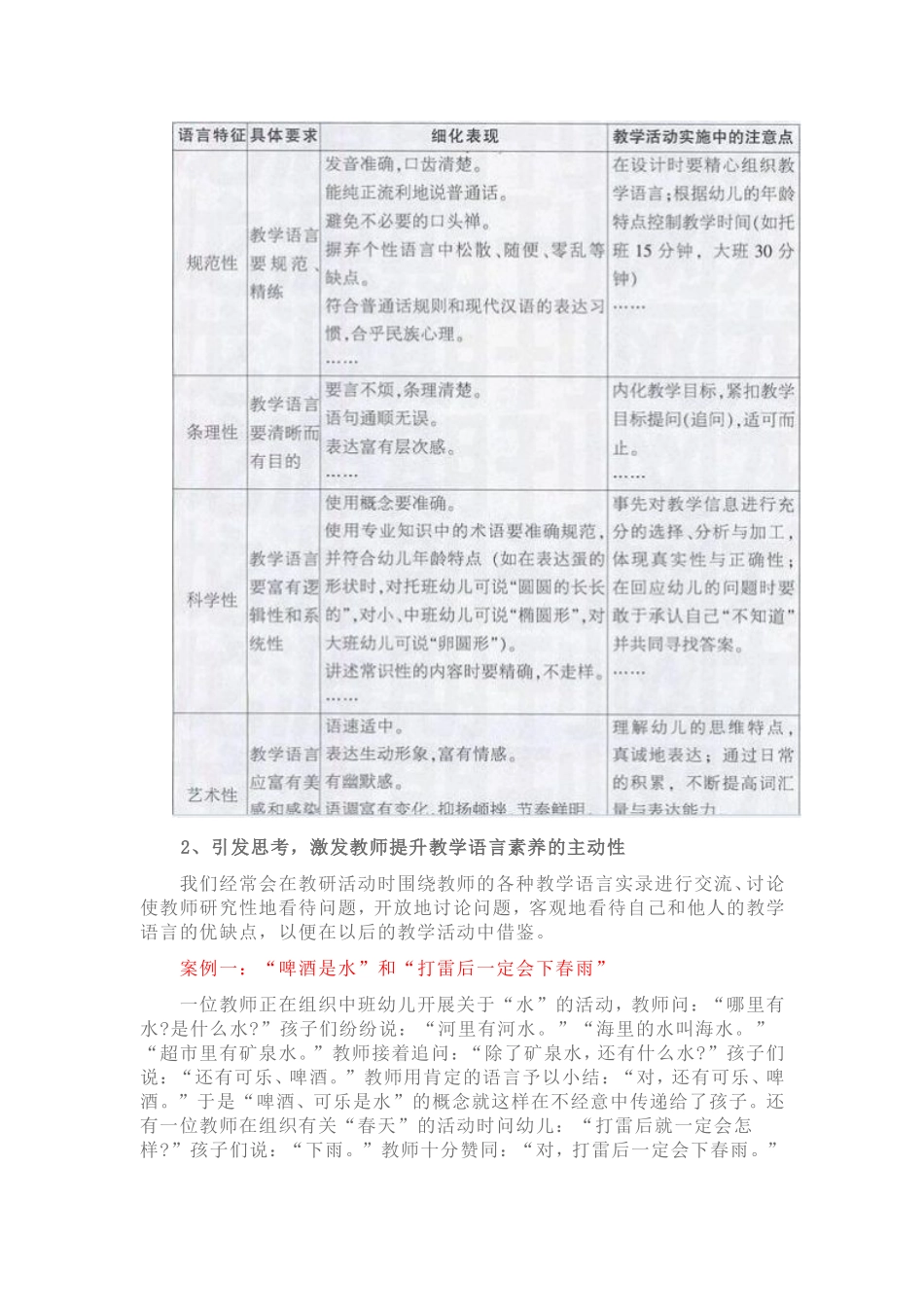

养幼儿园教师的教学语言素养来源:幼儿教育发布时间:2010-5-17浏览次数:8390次网友评论:0条教学语言是指教师在传授知识、教书育人、组织活动时使用的语言,又称教师语言。著名教育家苏霍姆林斯基在《给教师的建议》一书中就曾指出:“教师的语言素养在极大程度上决定着学生在课堂上的脑力劳动的效率。”对于语言发展迅速的3~6岁幼儿来说,教师的教学语言的作用尤其明显,它不仅是幼儿学习的榜样,还影响着其思维等方面的发展。一、存在的问题笔者曾采取问卷调查法与自然观察法对本园教师的教学语言素养进行调查,并对不同年龄、工龄教师的教学语言素养进行比较、分析,发现存在如下问题:1、不规范。在观察中,我们发现教师的语言较随意,如经常会冒出“把手拿出来”“本来的我”“一只椅子”等语言。有些教师的语言松散、零乱还常伴有口头禅,导致教学语言不严谨,影响教学活动的效果。在自评中。90%以上的教师认为自己的教学语言存在诸多不规范的问题,如用词随意、表达不够准确、描述不够生动等。2、繁冗多余。除了不规范,教师的教学语言繁冗多余的现象也较严重,主要表现在对完成教学目标没有任何意义的、重复性语言较多。如一位教师在30分钟的教学活动中共问了13次“好吗”“好不好”“明白了没有”“知道了吗”等问题,单纯重复幼儿的语言达6次之多。3、缺乏科学性。一些教师受个体经验、知识等因素的影响,加上驾驭教学语言的能力有限,教学态度不够严谨,致使传递的信息缺乏科学性,甚至是错误的,如“可乐是水”“打雷后一定会下春雨”等。二、培养幼儿园教师教学语言素养的途径通过分析,我们认为阻碍教师提高教学语言素养的原因有以下两点。第一。教师自身不够重视。有些教师认为教学语言不用事先准备,可以临场发挥,结果往往因紧张而语无伦次。影响幼儿的理解。有超过80%的教师将自己的教学语言素养不高视为不可逾越的障碍,认为教学语言的优势是天生的有些教师则采取回避态度,如利用多媒体技术来弥补自身教学语言素养的不足。第二,针对教师教学语言素养的专项培训欠缺。一般而言,幼儿园内45岁以下的教师都持有普通话合格证书。往往产生“通过普通话考试就是具备了较高水平的教学语言”的错误认识。目前,业内对幼儿园教师教学语言素养缺乏评价标准和培养方法,对教师教学语言的培养目标及途径不明确。因此,我园实施了系列实践活动,通过明确、细化教学语言培养的目标,帮助教师懂得语言积累的重要性,拓展教学语言技巧的途径,促进其专业发展。1、重视理论学习,明确、细化教师教学语言素养的培养目标我们将教师教学语言素养的培养目标予以细化(见下表),让教师对照其中的要求自我诊断并改进。2、引发思考,激发教师提升教学语言素养的主动性我们经常会在教研活动时围绕教师的各种教学语言实录进行交流、讨论使教师研究性地看待问题,开放地讨论问题,客观地看待自己和他人的教学语言的优缺点,以便在以后的教学活动中借鉴。案例一:“啤酒是水”和“打雷后一定会下春雨”一位教师正在组织中班幼儿开展关于“水”的活动,教师问:“哪里有水?是什么水?”孩子们纷纷说:“河里有河水。”“海里的水叫海水。”“超市里有矿泉水。”教师接着追问:“除了矿泉水,还有什么水?”孩子们说:“还有可乐、啤酒。”教师用肯定的语言予以小结:“对,还有可乐、啤酒。”于是“啤酒、可乐是水”的概念就这样在不经意中传递给了孩子。还有一位教师在组织有关“春天”的活动时问幼儿:“打雷后就一定会怎样?”孩子们说:“下雨。”教师十分赞同:“对,打雷后一定会下春雨。”分析:这是教师教学语言缺乏科学性的表现。“啤酒、可乐是水”“打雷后一定会下春雨”,显然存在知识性错误。啤酒、可乐是饮料,打雷后不一定会下雨,更不一定下春雨。教师在表述时往往受到知识、经验等诸多因素的制约,所以,教师在日常生活工作中要不断丰富自己的科学知识,提高科学素养,以严谨的态度向幼儿传递信息。改进措施:教师在组织教学活动前要精心组织教学语言,并反复推敲关键词语,使用概念要准确,讲述要到位。为此,我园购买了关于日常科学知识的光碟与书籍,组织教师观看和学...