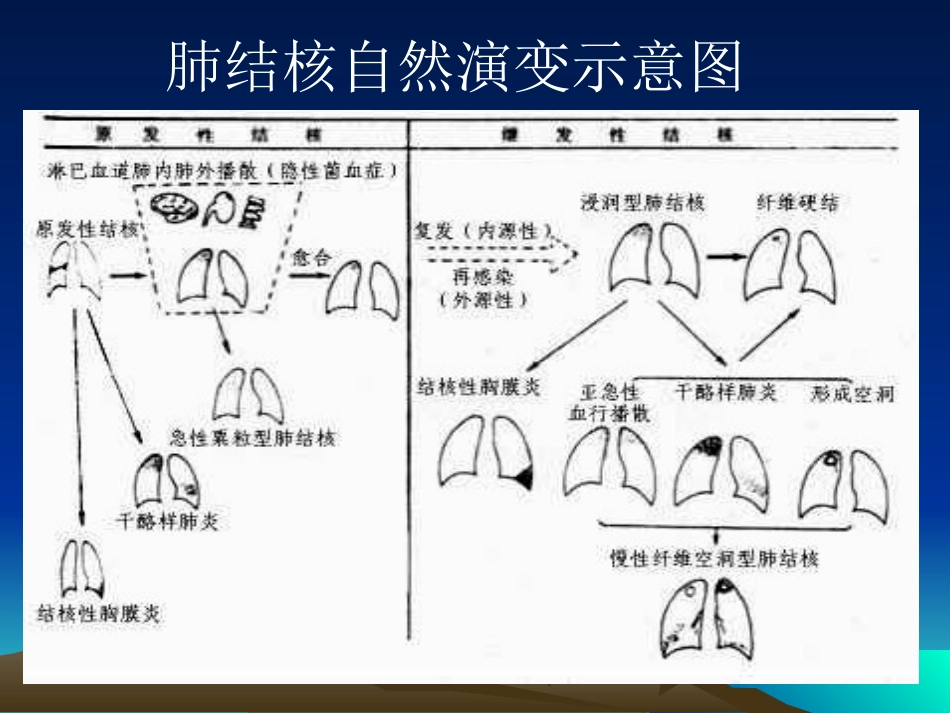

儿童结核病病因•病原体:结核杆菌•为需氧细菌,具有抗酸性。•生长缓慢.•分为4型:人型、牛型、鸟型和鼠型,对人有致病力者主要为人型,其次为牛型(占6%)•对酸、碱和酒精等有较强的抵抗力,室内阴暗潮湿处能存活半年。肺结核自然演变示意图发病机制•机体在初次感染的过程中产生了一定的免疫力(细胞免疫),但同时也产生了变态反应。两种现象随着结核杆菌进入机体,同时产生,伴随存在。发病机制----Koch现象变态反应及免疫•给健康豚鼠注射结核杆菌时,可产生病变及死于结核。若给已感染(小量结核杆菌)的豚鼠,再注射结核杆菌时,于短时间内,病菌侵入处产生强烈炎性反应和坏死,但较快痊愈。•这种现象说明:机体在初次感染的过程中产生了一定的免疫力(细胞免疫),但同时也产生了变态反应。两种现象随着结核杆菌进入机体,同时产生,伴随存在。结核病的变态反应机体初次与结核杆菌接触后,T淋巴细胞被致敏,于2-10周后,当身体再次接触后,致敏淋巴细胞发生母细胞的转化,释放出淋巴因子包括炎性因子、皮肤反应因子等。一般为皮试迟发型过敏反应。偶可见病灶反应,即肺内病灶发生渗出性周围炎;或有全身反应如体温升高、全身不适及荨麻疹等。结核病的免疫•致敏淋巴细胞再次接触抗原后,发生母细胞转化,释放趋化因子、巨噬细胞移动抑制因子,巨噬细胞激活因子等。使巨噬细胞聚集、激活,吞噬和杀灭大部分结核杆菌,然后形成上皮样细胞和郎罕巨细胞,而后形成结核结节,使病变局限。•巨噬细胞的激活可阻止结核病灶的继续发展,也阻止外源性结核杆菌的再感染。•但巨噬细胞在破坏、杀灭结核杆菌时,后者可释放出高浓度的结素样产物,由于巨噬细胞对这种产物敏感,于是在杀灭细菌的同时,巨噬细胞亦死亡。流行病学---传染源,传染途径•传染源:排菌的结核病人。•呼吸道传染:是主要的传染途径•消化道传染:多因饮用未消毒的污染牛型结核杆菌的牛奶或污染人型结核杆菌的其他食物而得病。多产生咽部或肠道原发病灶。•其他传染:先天性结核病传染途径为经胎盘或吸入羊水感染,多于出生后不久发生粟粒性结核病。流行病学-----易感者•易感者主要为小儿,小儿结核病的传染源主要是成人患者,尤其是家庭内传染极为重要。•小儿初染结核是成年期续发结核的主要来源病理变化•基本组织改变为渗出、增殖与变性。•渗出见于过敏反应高的患者,渗出物系由炎症细胞、浆液与纤维蛋白所组成,单核细胞与纤维蛋白是其中主要成分。•增殖性改变见于免疫力较高的患者,以结核结节及结核性肉芽肿为主,渗出及变质次之,上皮样细胞结节的形成及朗罕巨细胞的存在是结核性炎症的主要特征。•变性特征改变是干酪样坏死,常出现在渗出性病变中。•结核性炎症的良好结局是吸收、纤维化、钙化与骨化。小儿原发性肺结核的特点•1年龄越小,起病急,进展快,中毒症状重•2易出现结核高度过敏表现•3易发生血行播散•4易波及淋巴系统•5原发病灶部位特殊:右肺上叶的下部、下叶的上部。•6多数预后良好:钙化•7大多有结核接触史小儿继发性肺结核的特点•1病变多位于肺尖部•2病灶多局限于肺部•3病灶易形成空洞•4呼吸道播散排菌率高小儿结核病诊断(一)•病史:结核接触史急性传染病史卡介苗接种史•症状:结核中毒症状,呼吸道症状多不明显,结核过敏表现如结节性红斑、疱疹性角膜结膜炎,结核菌素试验反应增强等•体征:两侧颈部淋巴结肿大小儿结核病诊断(二)•结核菌素试验•影象学:x线胸片、CT、MRI•寻找结核菌:涂片、培养、DNA探针、PCR•抗结核抗体•血沉•纤支镜检查•其它:周围淋巴结穿刺活检等结核菌素试验•原理:迟发性变态反应•方法:(PPD皮内注射法)一般用1:2000稀释液0.1ml含5u的PPD于左前臂掌侧中下1∕3交界处皮内注射,48-72hr后观察结果,反应结果记录局部反应硬结直径()阴性-无红、硬-阴性-红晕硬结<5mm阳性(弱)+红晕硬结5~9mm(中)++红晕硬结10~19mm(强)+++红晕硬结≥20mm(极强)++++伴水泡坏死一般≥20mmPPD试验判定标准PPD试验阳性临床意义•接种过卡介苗•儿童呈一般阳性反应,无症状,表明为陈旧感染,多无活动性病变•对3岁以下、尤其是1岁以...