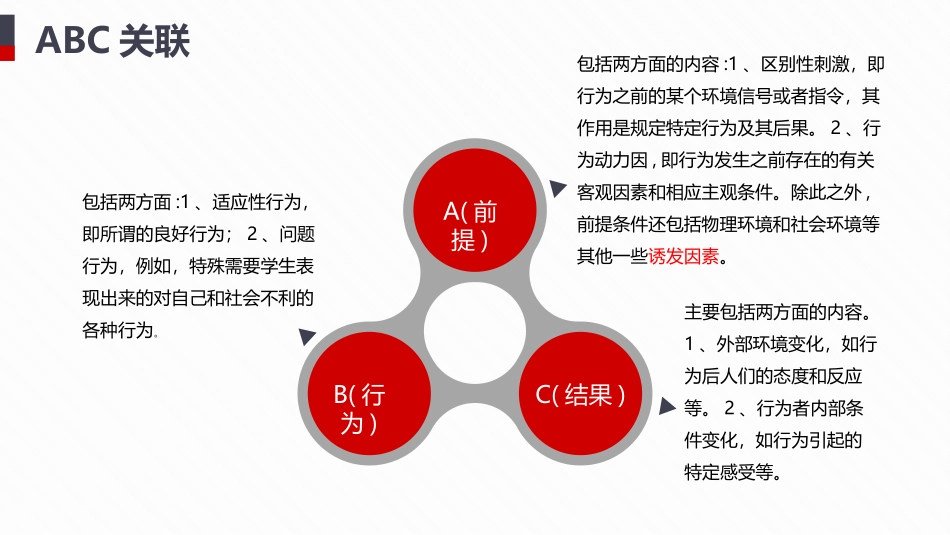

功能性行为评估王静目录问题行为及其产生原因ABC关联功能性行为评估概念描述性功能评估实验性功能分析ABC关联A(前提)B(行为)C(结果)包括两方面的内容:1、区别性刺激,即行为之前的某个环境信号或者指令,其作用是规定特定行为及其后果。2、行为动力因,即行为发生之前存在的有关客观因素和相应主观条件。除此之外,前提条件还包括物理环境和社会环境等其他一些诱发因素。包括两方面:1、适应性行为,即所谓的良好行为;2、问题行为,例如,特殊需要学生表现出来的对自己和社会不利的各种行为。主要包括两方面的内容。1、外部环境变化,如行为后人们的态度和反应等。2、行为者内部条件变化,如行为引起的特定感受等。问题行为攻击性行为自伤性行为叫嚷行为问题行为产生原因正强化负强化关于人的身体有关部位的功能检测。(×)确认影响个人特定行为的那些重要的、具有因果性、和目的性的相关因素的过程。功能性行为评估在过去的三四十年中,国际心理学界和教育学界对功能性行为评估的各种操作方法,进行了大量研究。功能性行为评估的目的就是要回答四个问题:2、问题行为的表现形式、频率和程度如何?4、问题行为的功能是什么?1、学生特定问题行为发生的行为动因与环境前提是什么?3、问题行为发生后的结果如何?描述性功能评估直接观察法1、A—B—C行为观察法2、以时段为基础的观察法行为散布观察法时段抽样观察法访谈法对家长、教师等相关人员的结构化访谈01列出所有问题行为在这一过程中,评估者要注意三个方面:1、应该鼓励受访者罗列学生表现出来的所有问题行为;2、评估者要与受访者一起将问题行为归类;3、考虑行为的优先处理性。02调查学生的学习和生活作息与问题行为的可能联系,从而发现问题行为最可能发生的场合、时间和伴随的人物03具体描述通过以上两步所确定的严重的问题行为如果学生表现出相当多的问题行为,评估者必须对处理这些行为的优先性排序。在操作上,评估者对第一优先处理的行为,首先完成第三~第七步的继续评估;然后,再对第二优先处理的行为完成第三~第七步的继续评估;依次类推循环进行04列出可能影响问题行为发生的前提条件05确定问题行为的结果06了解曾经采取过的干预方法及其效果07整理与归纳访谈结果直接观察法直接的行为观察法通常是在自然环境下对研究对象进行系统的观察。评估者通过观察深人了解研究对象在不同情境下发生问题行为的情形,评估行为的前因后果。A—B—C行为观察法即前提一行为—结果行为观察法。A-B-C行为观察法通过观察行为的前提、行为本身和行为结果,归纳出问题行为与前提、结果之间的关系,以找出行为的功能。时段观察法——行为散布观察法行为散布观察法是把特定的行为放在时间段中做系统的观察,同时对行为发生时的背景事件进行记录。观察者通过对记录的数据进行分析,可以掌握行为发生的时间规律性和相关的背景事件。步骤:1、根据学生作息规律制定时段观察表格,其目的是记录问题行为发生的时间和背景变量;2、选择不同的符号以代表不同的行为,评估者可以同时观察两个问题行为。如用“×”来表示问题行为一,用“√”来表示问题行为二;3、记录并解释数据。×推打别的同学√咬自己的手指时段观察法——时段抽样观察法评估者记录同一行为在一定时段中是否出现,得到的是行为出现时段与总时段的百分比。步骤:1、决定观察时间的总长度与每一时段的长度;2、准备必要的工具。评估者根据步骤一的决定,设计制作数据表,准备好计时器;3、按照时段抽样观察法的要求进行现场观察。实验性功能分析控制前提与结果1、传统的功能分析方法2、简化的功能分析方法控制前提条件1、定性2、定量定性控制前提条件的功能分析评估者首先设计两种情况,前提条件的存在、前提条件的消失;其次,观察在两种情况下,问题行为的发生与否以及发生的频率。定量控制前提条件的功能分析评估者假设一种特定前因事件可能导致问题行为;通过调整这一前提因素的数量,分析多少数量的前因事件会对问题行为产生影响及影响的程度。控制前提和结果的实验性功能分析评估者在结构化的环境中,模仿自然生活中A—B—C互相联系的情况,向学生提供一定的前提条件(A),...