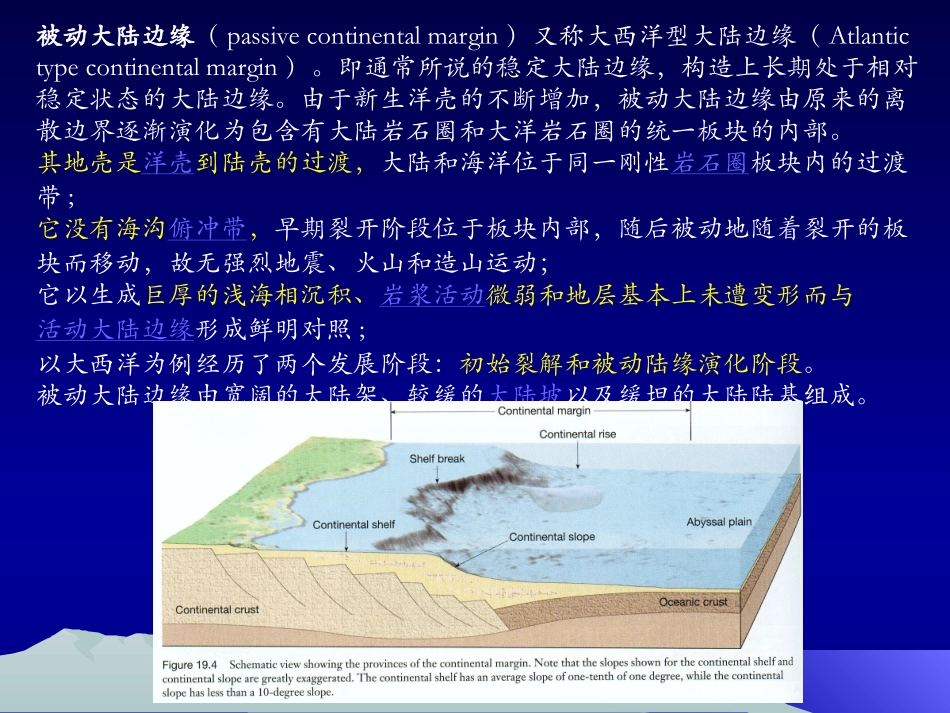

第四章被动大陆边缘4.1被动陆缘地质地球物理基本特征4.1.1地球物理特征4.1.2构造变形4.2被动陆缘类型与展布4.3被动陆缘形成与演化4.3.1大陆裂解与海底扩张4.3.2层序地层特征4.4被动陆缘的构造成因模式4.5被动陆缘转换被动大陆边缘(passivecontinentalmargin)又称大西洋型大陆边缘(Atlantictypecontinentalmargin)。即通常所说的稳定大陆边缘,构造上长期处于相对稳定状态的大陆边缘。由于新生洋壳的不断增加,被动大陆边缘由原来的离散边界逐渐演化为包含有大陆岩石圈和大洋岩石圈的统一板块的内部。其地壳是洋壳到陆壳的过渡,大陆和海洋位于同一刚性岩石圈板块内的过渡带;它没有海沟俯冲带,早期裂开阶段位于板块内部,随后被动地随着裂开的板块而移动,故无强烈地震、火山和造山运动;它以生成巨厚的浅海相沉积、岩浆活动微弱和地层基本上未遭变形而与活动大陆边缘形成鲜明对照;以大西洋为例经历了两个发展阶段:初始裂解和被动陆缘演化阶段。被动大陆边缘由宽阔的大陆架、较缓的大陆坡以及缓坦的大陆陆基组成。4.1被动陆缘地质地球物理基本特征4.1.1地球物理特征稳定型大陆边缘或被动型大陆边缘往往存在着明显的重力异常和磁力异常特征。在20世纪初,Helmort(1909)就已指出了大陆边缘存在边缘效应,其具体表现为具有清晰的重力异常。陆架外部重力高,而陆隆地区出现重力低,在远离大陆的大洋盆地区则为正常值。对这种现象,Wegener(1924)指出,尽管由于巨大的大洋盆地形成了明显的质量亏损,但大洋的重力值几乎总是正常的,因此,这种质量亏损一定是由深部质量过剩而得到了充分的补偿。由此,Wegener提出在大洋盆地中完全缺失大陆地壳的论断,这就是大陆和大洋基本不同的根源。这种差别将产生巨大的压力差,它将驱使大陆区物质被挤出而进入大洋区,同时,产生如大西洋大陆边缘上所见的阶梯状断层。从反射和折射地震综合剖面图可清晰地揭示这类大陆边缘的地质特征:①反射和折射地震资料反映出向海侧是典型的洋壳;②陆侧基底深度大于洋侧深度;③陆壳向洋变薄的趋势;④陆壳受断裂强烈切割破碎形成一系列地垒和地堑、半地堑,它们逐级呈梯状下降,过渡到洋壳基底;⑤陆架盆地和陆隆盆地发育,并充填着巨厚的沉积物。北美东岸大陆边缘陆架外缘坡折处,重力自由空间异常急剧升高,这可能与不同密度的洋壳与大陆壳接触所引起的边缘效应(Worzel1968)和与地震纵波速度圈定的、位于陆架海侧边缘被称为边缘基底高的地下脊有关(Drake等1959)。4.1被动陆缘地质地球物理基本特征4.1.2构造变形1.稳定大陆边缘普遍发育有张性断裂:稳定大陆边缘是在引张力作用下大陆发生离散作用而形成的,在其形成后仍受板块运动拖曳和大陆沉陷作用的影响而发育张性断裂。这种张性断裂最常见的类型是断面倾角上部陡、下部缓的犁式断层。断裂往往成组出现,下部的平缓断面常常聚敛,甚至最终成为同一断面;上部断面则呈扇形。被这些断裂切割的断块活动,导致断块翘倾而形成一系列地堑、半地堑和地垒组合。2.大型横向构造是稳定边缘的局部性特征:包括火山成因或构造成因的无震海岭以及转换断层(transformfault),甚至走滑断层(strike-slipfault)和变换断层(transferfault)或变换带(transferzone):•火山成因的无震海岭以连续的海底隆起或海山链的形式出现。它们可与稳定边缘相接于一点,在那里发生火山活动。构造成因的海岭很可能起源于破裂带,破裂带是一种非常重要的横向构造带,在它们与稳定边缘相交处,边缘往往发生错动。如南大西洋的Folkland-Agulhae破裂带,长达1200km,通过裂谷的切割和边缘断片的错动可以形成边缘高地和微大陆;•转换断层也是横穿大陆边缘的横向构造。边缘的沉降幅度在老的大陆裂谷的地堑处最大,朝大陆方向逐渐减小。在裂谷两侧板块漂移并产生新的大洋之前,原始断裂的形状严格支配着该大洋边缘上沉降带沿大陆边缘的分布。当裂谷被变换带等横向切穿时,边缘上与此相应的沉降带必将被变换带等以同样的方式所错动。这就能解释为什么稳定大陆边缘的构造与沉积的演化不仅取决于陆洋边缘(即老裂谷轴)平行的正断层作用,也取决于变换带等,并界定某些沉积盆地的...