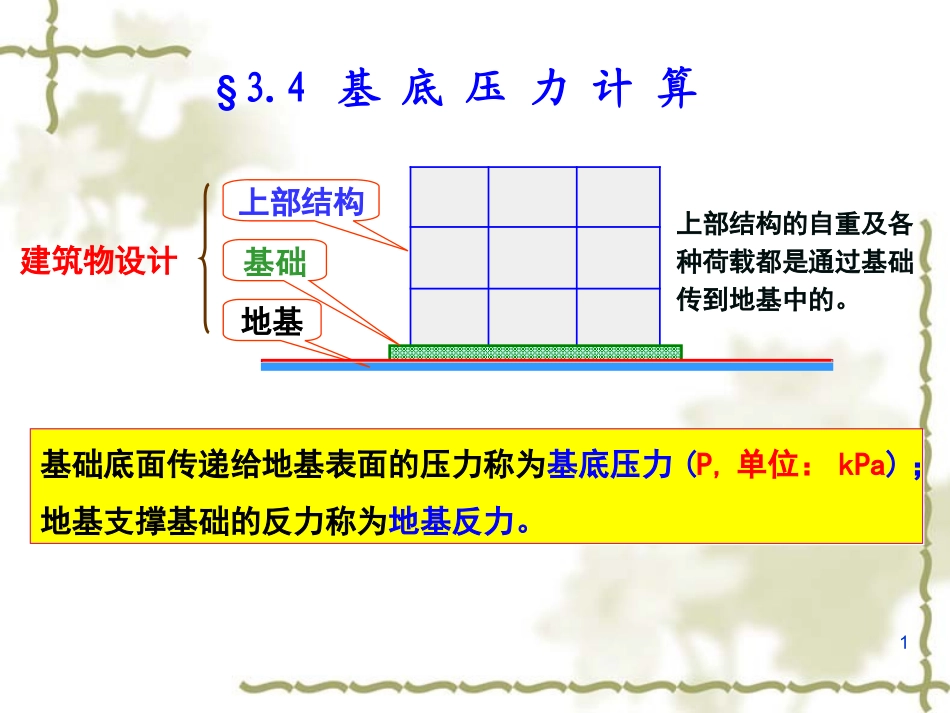

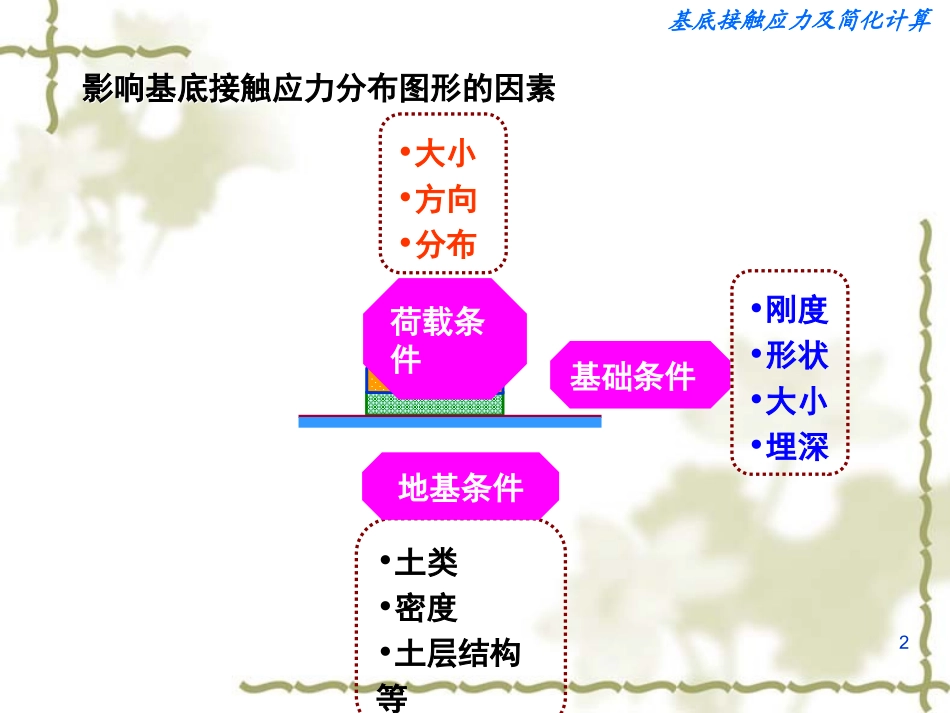

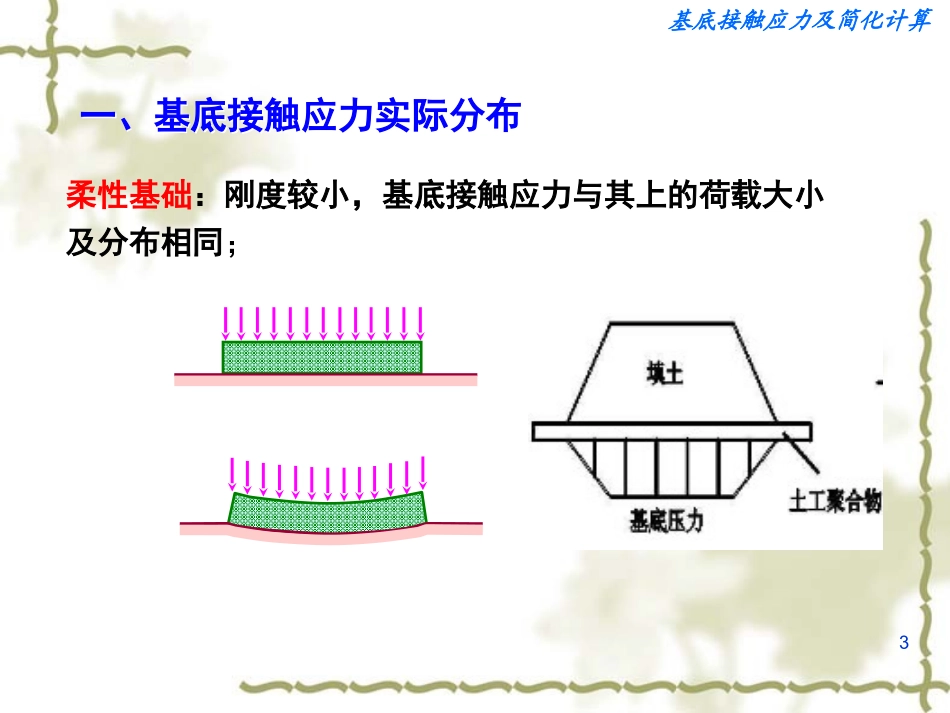

1上部结构的自重及各种荷载都是通过基础传到地基中的。上部结构基础地基建筑物设计基础底面传递给地基表面的压力称为基底压力(P,单位:kPa);地基支撑基础的反力称为地基反力。基础底面传递给地基表面的压力称为基底压力(P,单位:kPa);地基支撑基础的反力称为地基反力。§3.4基底压力计算2基础条件•刚度•形状•大小•埋深•大小•方向•分布•土类•密度•土层结构等荷载条件地基条件影响基底接触应力分布图形的因素影响基底接触应力分布图形的因素基底接触应力及简化计算3柔性基础:刚度较小,基底接触应力与其上的荷载大小及分布相同;基底接触应力及简化计算一、基底接触应力实际分布一、基底接触应力实际分布4刚性基础:刚度较大,基底接触应力分布随上部荷载的大小、基础的埋深及土的性质而异。当基础尺寸不太大,荷载也较小时,可假定基底压力为直线分布。基底接触应力及简化计算砂性土地基粘性土地基小荷载小荷载极限荷载极限荷载极限荷载极限荷载小荷载小荷载5BLxyQAQpF为上部结构传至基础顶面的垂直荷载,KNG为基础及上回填土的总重AdGG3G20kN/m1、竖向中心荷载矩形基础:1、竖向中心荷载矩形基础:GFQAGF地下水位以下部分取有效重度地下水位以下部分取有效重度6d=(1.0+1.3)/2=1.15m内墙、内柱外墙、外柱d:基础埋深,必须从设计地面或室内外平均设计地面算起。注意d的选取7若基础为长条形,则在长度方向截取1m进行计算,此时基底平均压力为:若基础为长条形,则在长度方向截取1m进行计算,此时基底平均压力为:bGF1bGFAQp注:此时上式中的F、G代表每延米内的相应值。注:此时上式中的F、G代表每延米内的相应值。8WMAGFpminmax)61minmaxleAGFp(当e<L/6时,基底接触应力成梯形分布;当e<L/6时,基底接触应力成梯形分布;pminpmaxpminpmaxdacb2、矩形面积单向偏心荷载下的基底接触应力2、矩形面积单向偏心荷载下的基底接触应力Fv=F+GdacbxxyybLe基底接触应力及简化计算eGFMy•+=)(26blwy=9当e=L/6时,基底压力为三角形分布;当e=L/6时,基底压力为三角形分布;pmaxPmin=0pmaxPmin=0dacbFv=F+GdacbxxyybLe基底接触应力及简化计算)61minmaxleAGFp(10当e>l/6时,当e>l/6时,Fv=F+GxxyybleapmaxPmin<0pmaxPmin<0dacbxxyyFv=F+GpmaxpmaxbaGFp3)(2max土不能承受拉应力基底压力合力与总荷载相等压力调整)61minmaxleAGFp(基底压力pmin<0基底压力pmin<011对于条形基础,沿长度方向取1m作为计算单元,即对于条形基础,沿长度方向取1m作为计算单元,即)b61minmaxebGFp(12exeyxyLBFvxyyxeFMeFMvv3、矩形面积双向偏心荷载3、矩形面积双向偏心荷载yyxxIxMIyMAFyxp±±=v),(maxminWx、Wy分别为基础底面对x轴和y轴的弯曲截面系数。基底接触应力及简化计算yyxxWMWMAFyxp±±=v),(maxmin13三、基底附加压力p0三、基底附加压力p0土中附加应力是指土体受外荷载(如建筑物荷载、交通荷载、地震等)作用,在土体中产生的应力增量。它是引起土体变形和地基变形的主要原因(土中的自重应力一般不引起地基变形),也是导致土体强度破坏和失稳的重要原因。14建造建筑物之前:建造建筑物之后:pp2czpσ1=新增的应力:czpppp120基底压力中减去基底标高处原有土的自重应力,剩余部分才是建造建筑物后新增的应力,即基底附加应力。前后15dpppcz00cz0dhii0式中:p0为基础底面的平均附加应力,kpa;p为基础底面的平均接触应力,kpa;为基底处的自重应力,kpa;d为基础埋深,m;为基础底面以上土的加权平均重度,kpa,。16有了基底附加应力,即可把它作为施加在弹性半空间表面上的局部荷载,计算地基中的附加应力。17§3.5地基中的附加应力一、假定一、假定目前附加应力的计算方法是根据弹性理论推导出来的,即符合以下几点假定。目前附加应力的计算方法是根据弹性理论推导出来的,即符合以下几点假定。1、地基是半无限弹性体;1、地基是半无限弹性体;2、地基土是均匀、连续、各向同性的;2、地基土是均匀、连续、各向同性的;18xyxyyzzxz一、...