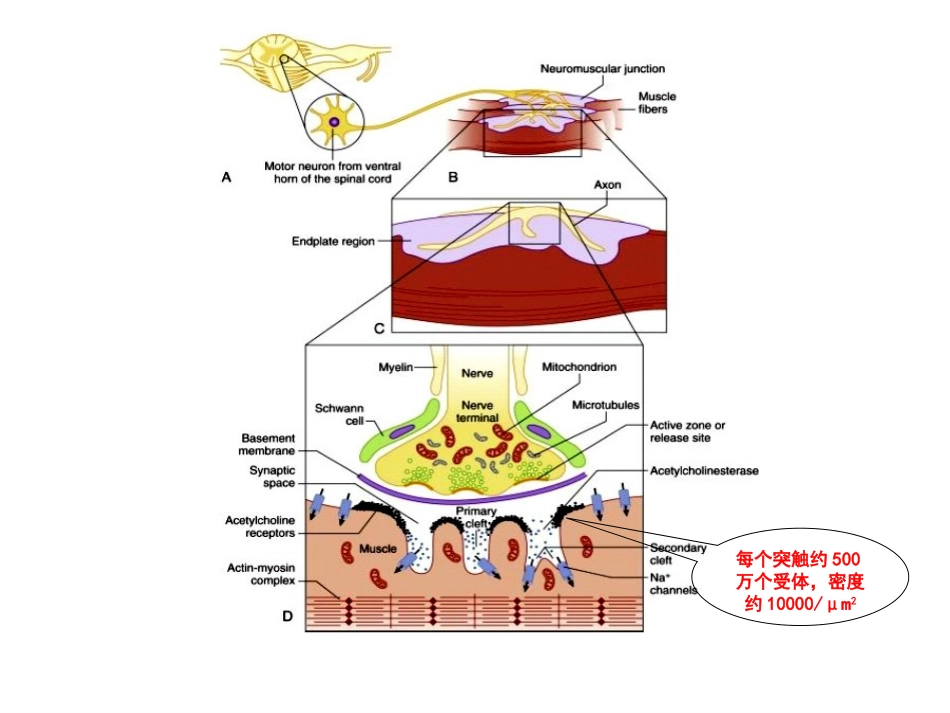

NMT监测的临床应用神经肌肉接头•神经肌肉接头(neuromuscularjunction)–是神经端和肌肉端传递和接受化学信号的特异结构。由来自于脊髓前角的突触前运动神经元末梢和突触后肌细胞(运动终板)组成。是位于周围神经系统的化学突触。•构成突触的三种细胞:–运动神经元(即神经末梢)、肌细胞、施万细胞每个突触约500万个受体,密度约10000/μm2每个神经冲动所释放的乙酰胆碱数量庞大,至少有200个量子(每个量子约含5000个分子。所激活的受体数量也庞大,大约50万个分子。突触蛋白磷酸化,促进囊泡向释放部位位移小突触小泡蛋白是一种SNARE蛋白,将囊泡与膜相连接突触结合蛋白是囊泡的钙感受器可溶性N-乙基马来酰亚胺敏感性附着蛋白受体蛋白小突触小泡蛋白、突触融合蛋白、25Kd突触体相关蛋白形成三联体复合物梭状芽孢杆菌毒素-肉毒杆菌毒素与特异受体结合梭状芽孢杆菌毒素被囊泡摄取后释放出轻链,分解SNARE蛋白,最终抑制乙酰胆碱释放4个螺旋结构域,其中M2结构域构成通道孔乙酰胆碱受体γ亚基使未成熟受体通道开放时间延长,电流幅度降低ε亚基使成熟受体通道开放时间缩短,电流幅度增高α7亚基使肌肉上的神经元受体通道电流衰减补充说明:突触前膜也存在烟碱样受体,但是α3β2五聚体,对非去极化肌松药有高亲和力,对去极化肌松药几无亲和力,可解释强制刺激后衰减现象乙酰胆碱电压依赖性闸门时间依赖性闸门非去极化肌松药去极化肌松药受体构型不改变受体构型改变NMT的监测•监测方法–机械效应图法(mechanomyography,MMG)测定肌收缩的机械效应(以尺神经-拇内收肌监测即AP刺激模式最为常用),测定肌肉的实际收缩力,是肌松监测的金标准–在开始刺激后最初8~12min内对超强刺激的反应通常会增大(阶梯效应),可在15~25min内消失,测定部位受限制,在临床上目前无实际应用NMT的监测•监测方法–肌电描记法(electromyography,EMG)记录肌收缩的电效应(直接将表面电极放置于肌群,获得肌电信号,实际上经处理的复合肌的动作电位,可测中央及外周肌群的肌电信号,采用针刺电极获得肌电信号的监测精确,是EMG监测方法中的金标准NMT的监测•监测方法–肌电描记法(EMG)刺激的神经包括尺神经、正中神经、喉神经、膈神经等,诱发的EMG可从大鱼际肌、小鱼际肌、喉肌、膈肌等获得,但其稳定性、可靠性和抗电干扰性不高,最大的难点时EMG反应不能恢复到对照值,是技术问题、手未充分固定、还是温度变化所导致尚不能确定NMT的监测•EMGNMT的监测•监测方法–加速度法(acceleromyography,AMG)通过加速度传感器感应肌肉收缩运动的加速度位移(基于牛顿第二定律:力=质量×加速度,即质量恒定时,加速度与力成正比),要求记录的肌肉部位能够自由活动,但容易高估肌松的恢复程度和低估肌松残留的发生–由于反向效应,导致TOF基础对照值常常为1.1~1.2,甚至高达1.4,用于肌松恢复TOF比值要求为1.0,此外AMG不能用于与MMG或EMG进行比较NMT的监测•监测方法–肌音描记法(phonomyography,PMG)基于骨骼肌收缩引起的横向共振,产生内在的低频声音,传导到皮肤,产生可记录的声波;声波信号的幅度与肌肉收缩的幅度成比例,可广泛地用于各个部位,如膈肌、咽喉肌、皱眉肌和眼轮匝肌等,目前在临床尚未得到广泛应用NMT的监测•监测方法–肌压电图法(Kinemyography,KMG)原理是通过可弯曲的压电膜(缚在拇指上)感应刺激神经后拇指的伸或曲反应,产生与伸或曲的力量成比例的电压。–NMTMchanoSensor,Detax-Ohmeda属于该设置,在食指与拇指之间放置小的压电感应器,测定对神经刺激的反应。测定的结果,即便是同一患者也可能与MMG或AMG测定结果不同NMT的监测•NMT监测系统NMT的监测•NMT监测的设置TOF的设置入口NMT的监测•NMT监测的设置NMT的监测•监测的常用模式–单颤搐刺激(SSorST)–四个成串刺激(TOF)–强直刺激后计数(PTC)–双重爆发刺激或双短强直刺激(DBS)NMT的监测•常用监测模式–单颤搐刺激(SSorST)•频率为0.1Hz(每10秒一个脉冲),刺激强度为40-65mA,脉冲宽度为0.2ms的单次超强刺激•刺激的强度需要保证所有的肌纤维参与收缩•短时间刺激防止肌肉重复兴奋...