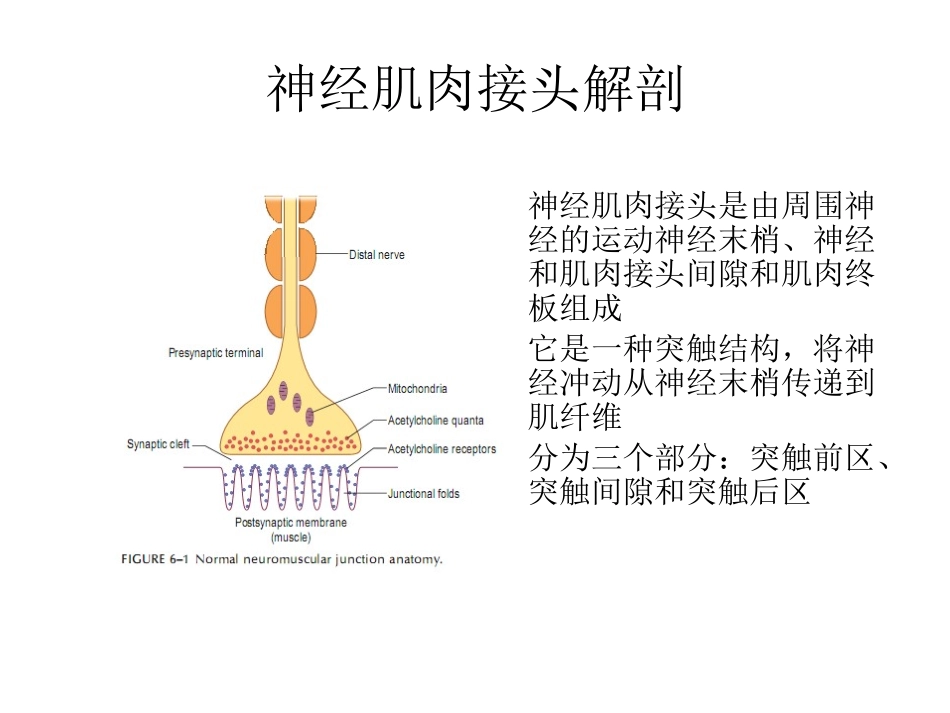

第六章重复神经电刺激福建医科大学附属第一医院许柳青ElectromyographyandNeuromuscularDisorders读书系列重复神经电刺激是目前用来评价神经和肌肉接头之间功能状态的一项较有价值的神经电生理检查。神经肌肉接头解剖•神经肌肉接头是由周围神经的运动神经末梢、神经和肌肉接头间隙和肌肉终板组成•它是一种突触结构,将神经冲动从神经末梢传递到肌纤维•分为三个部分:突触前区、突触间隙和突触后区•神经肌肉接头在神经和肌肉间形成电-化学-电联系•化学神经递质是乙酰胆碱•乙酰胆碱分子以囊泡的形式存在于突触前膜附近,并以量子形式逐渐释放•每个量子大约含有10000个乙酰胆碱分子•量子存在于突触前区三个不同的部位三个梯队:第一梯队——即刻可用仓库:大约1000个量子,存在于突触前膜终末区,随时准备释放第二梯队——调动仓库:大约10000个量子,存在于突触前膜中区,在第一批量子释放后几秒种即可补充到第一梯队第三梯队——储备仓库:大约100000个量子,存在于距离突触前膜较远的轴索和细胞中神经神经肌肉接头肌肉(电-化学-电)•神经冲动到达突触前膜去极化电压门控式钙离子通道激活钙内流乙酰胆碱释放乙酰胆碱在突触间隙扩散与突触后膜上乙酰胆碱受体结合突触后膜钠通道开放局部去极化形成终板电位(EPP)•当终板电位超过肌细胞兴奋阈值时,就会产生一次“全或无”肌纤维动作电位,动作电位传播,通过兴奋-收缩耦联机制引起肌肉收缩在正常情况下,EPP总是能够在兴奋阈值之上,导致肌纤维产生动作电位,这种能够在兴奋阈值之上使肌纤维产生动作电位的EPP叫做安全阈值(safetyfactor).终板电位图•虚线代表产生肌纤维动作电位的终板电位阈值,虚线以上部分代表那些产生肌纤维动作电位的终板电位•A正常神经肌肉接头在3Hz重复电刺激反应,虽然EPP波幅下降,但所有电位仍保持在阈值之上(处于安全阈值)•B突触后膜病变3Hz重复电刺激时,终板电位降低,随着乙酰胆碱进一步消耗,最后三个电位已经低于阈值,不能产生肌纤维动作电位终板电位图•C突触前膜病变3Hz重复电刺激时,所有终板电位都低于阈值,不能产生肌纤维动作电位。终板电位虽然波幅低,但其下降幅度没有正常神经肌肉接头及突触后膜病变下降明显•D突触前膜病变50Hz高频重复电刺激后,终板电位波幅明显增加,从而产生肌纤维动作电位正常人3Hz重复神经电刺激生理•正常人在低频重复电刺激时,突触前膜附近乙酰胆碱逐渐被耗竭,当重复刺激时,乙酰胆碱释放逐渐减少,所产生的终板电位波幅也相对减小,但仍在安全阈值之上,以确保肌纤维在每次刺激后都能产生动作电位。1-2秒后第二梯队(突触前膜中区的量子)开始释放乙酰胆碱,以补充第一梯队被消耗掉的乙酰胆碱。•突触前膜末梢约需100ms把钙泵出,若刺激频率>10Hz(刺激间隙短于100ms),钙离子浓度增高,乙酰胆碱量子释放的概率增大,乙酰胆碱量子释放增加。•EPP波幅>15MV,产生肌纤维动作电位。正常人3Hz重复神经电刺激生理机制•n代表此时第一梯队(可供即刻使用)的总量子数目,正常人基线状态大约1000•m=pn,m代表每次刺激释放的量子数,p是量子释放的概率(与钙离子浓度相关),正常人约0.2•EPP终板电位•MFAP肌纤维动作电位•CMAP复合肌肉动作电位正常人3Hz重复神经电刺激生理模型•第一次刺激第一梯队(即刻可用仓库)有1000个量子,每次刺激释放20%,即200个量子,产生40mvEPP>15mv,产生肌纤维动作电位•第二次刺激,此时第一梯队仅余800(1000-200)个量子,释放20%,即160个量子,产生32mvEPP>15mv,产生肌纤维动作电位•第三、第四依次类推•到第五次刺激时,第二梯队开始补充到第一梯队,于是第一梯队量子数增加,产生更高EPP,产生肌纤维动作电位。由于EPP都在阈值(15mv)之上,因此持续产生肌纤维动作电位。•在电生理实验室,因为全部肌纤维都产生动作电位,因此CMAP波幅无改变。突触后膜病变(如重症肌无力)3Hz重复神经电刺激生理•在此类病人,低频刺激时第一梯队原量子数、释放量子数都是正常的。不同的是,产生的EPP不同,正常人释放200个量子产生40mvEPP,此类病人200个量子只产生20mvEPP。相应地,安全阈值也降低。•MG病人,突触...