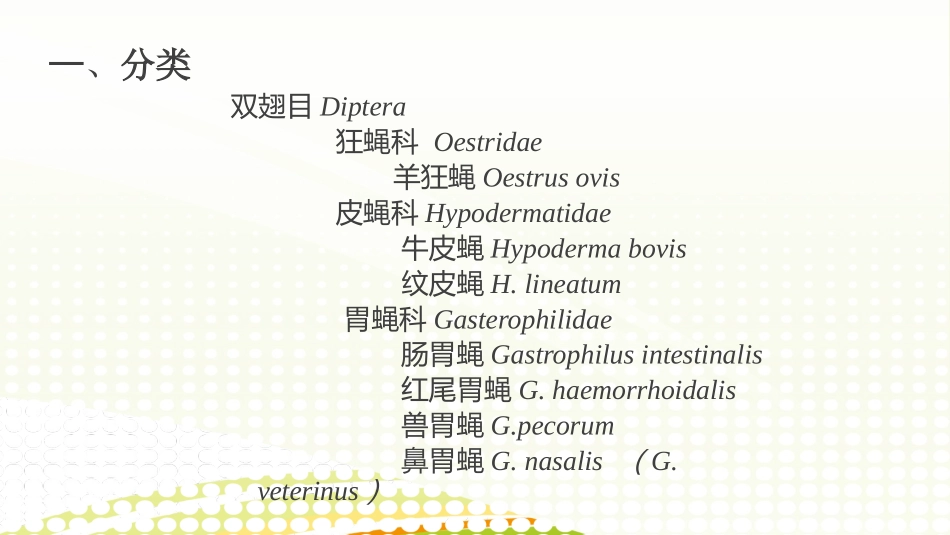

动物寄生虫-三大蝇蛆病李某某2019.12.31蝇类通常是指昆虫纲(Insecta)、双翅目(Diptera)的昆虫,蝇类的幼虫称为蛆;由蝇蛆寄生于动物体内或体表所引起的疾病称为蝇蛆病。为害较大的主要是皮蝇蛆病、胃蝇蛆病和鼻蝇蛆病。概述一、分类双翅目Diptera狂蝇科Oestridae羊狂蝇Oestrusovis皮蝇科Hypodermatidae牛皮蝇Hypodermabovis纹皮蝇H.lineatum胃蝇科Gasterophilidae肠胃蝇Gastrophilusintestinalis红尾胃蝇G.haemorrhoidalis兽胃蝇G.pecorum鼻胃蝇G.nasalis(G.veterinus)三个科蝇类的成蝇外观似蜜蜂;一般体有绒毛,口器退化,不能采食。幼虫蛆样,粗壮,身体分节明显,节上可能有刺,前方有的有一对口前钩。图示口前钩,小刺,虫体尾部。二、一般形态牛皮蝇蛆病是由皮蝇科、皮蝇属的牛皮蝇(H.bovis)、纹皮蝇(H.lineatum)和中华皮蝇(H.sinense)等几种皮蝇的幼虫,寄生在黄牛、牦牛背部皮下组织中而引起的一种慢性寄生虫病。该病对养牛业危害比较严重,偶尔也能寄生于马、驴和其他野生动物及人。一、牛皮蝇蛆病(一)病原形态1.牛皮蝇第一期幼虫为半透明黄白色,长约0.5mm,体分20节,各节密生小刺,第一节上有口孔,虫体后端有两个黑色圆点状的后气孔。2.第二期幼虫长约3~13mm,气孔板颜色较浅。3.第三期幼虫(成熟幼虫),体形粗壮,长可达28mm,色泽随虫体成熟由淡黄、黄褐变为棕褐色,体分11节,背面较平,腹面稍隆起,有许多结节和小刺,但最后两节背腹面无刺,气孔板呈漏斗状。牛皮蝇较大,成蝇体长约为15mm,有足3对及翅膀1对,体表被有绒毛,外形似蜜蜂;触角芒简单,不分支;口角退化,不能采食,也不叮咬牛只。牛皮蝇蛆病(二)生活史牛皮蝇生活史属于完全变态发育,整个发育过程须经卵、幼虫(分三期)、蛹和成虫四个阶段。1.蝇属完全变态动物。2.成蝇不采食,自由生活,雌雄蝇交配后,雄蝇死去,雌蝇围绕动物飞翔,产卵于动物体表。3.产卵部位:牛皮蝇产卵于牛的四肢上部、腹部、乳房和体侧,每根毛上一枚卵;纹皮蝇的卵只产在后肢球节附近、前胸及前腿部,每根毛上可见数枚至20枚卵,400~800枚/蝇/生。4.幼虫经毛囊部钻入皮下,进入动物体内发育并移行,在动物体内发育需经过3个期,即第1期、第2期和第3期。(三)流行病学1.成蝇系野居,营自由生活,不采食,只是飞翔、交配与产卵,一般在夏季晴朗无风的白天侵袭牛只2.牛皮蝇一般出现于6~8月份3.该病主要流行于我国的东北、内蒙、华北、西北及四川西北部高原等牧区4.在我国牧区成蝇在春季至秋季内活动,以夏季为盛(四)危害和症状1.成蝇:飞翔产卵会造成牛只不安,影响采食和休息,进而影响其生产性能;2.幼虫移行:造成组织损伤;3.寄生于背部幼虫:局部结缔组织增生和皮下炎症,虫体由背部皮下钻出,破坏被皮的完整,影响皮革价值;4.代谢毒素:导致机体中毒,表现贫血,或出现过敏反应。病变牛皮蝇的幼虫在背部皮肤形成隆包和钻出的孔洞。牛皮蝇第三期幼虫正从隆包中钻出。(五)诊断幼虫出现于背部皮下时易于诊断,可触诊到隆起,上有小孔,内含幼虫,用力挤压可挤出虫体确诊。(六)防治1.机械治疗法:在虫体数量较少的情况下可采用此法,即压迫皮孔周围,将幼虫挤出,并将其杀死2.药物治疗法:伊维菌素或阿维菌素类药物皮下注射;有机磷杀虫药肌注或浇注3.环境控制:防止成蝇在牛体上产卵,体外杀卵狂蝇属(Oestrus)的羊狂蝇(0.ovis)幼虫寄生在羊的鼻腔及其附近的腔窦内所引起的一类寄生性蝇蛆病(羊鼻蝇蛆病)。主要寄生绵羊,偶见于山羊。二、羊狂蝇蛆病(一)病原形态1.成蝇长为10~12mm,淡灰色,略带金属光泽,形似蜜蜂2.头大呈黄色,口器退化3.第三期幼虫背面隆起,腹面扁平,长为28~30mm,前端尖,有两个黑色口前钩4.虫体背面无刺,成熟后各节上具有深棕色带斑。腹面各节前缘具有数列小刺5.虫体后端齐平,有2个明显而呈黑色的后气门板(二)生活史整个发脊过程须经卵、幼虫(分3期)、蛹和成虫四个阶段。雌蝇在体内幼虫形成后,择晴朗炎热天气,飞向羊只,突然冲向羊鼻,直接产出幼虫,一次可产幼虫20~40个,1只雌蝇数日内可产幼虫500~600个,幼虫爬人鼻腔及其附近的腔窦内,先后蜕化两次,变为...