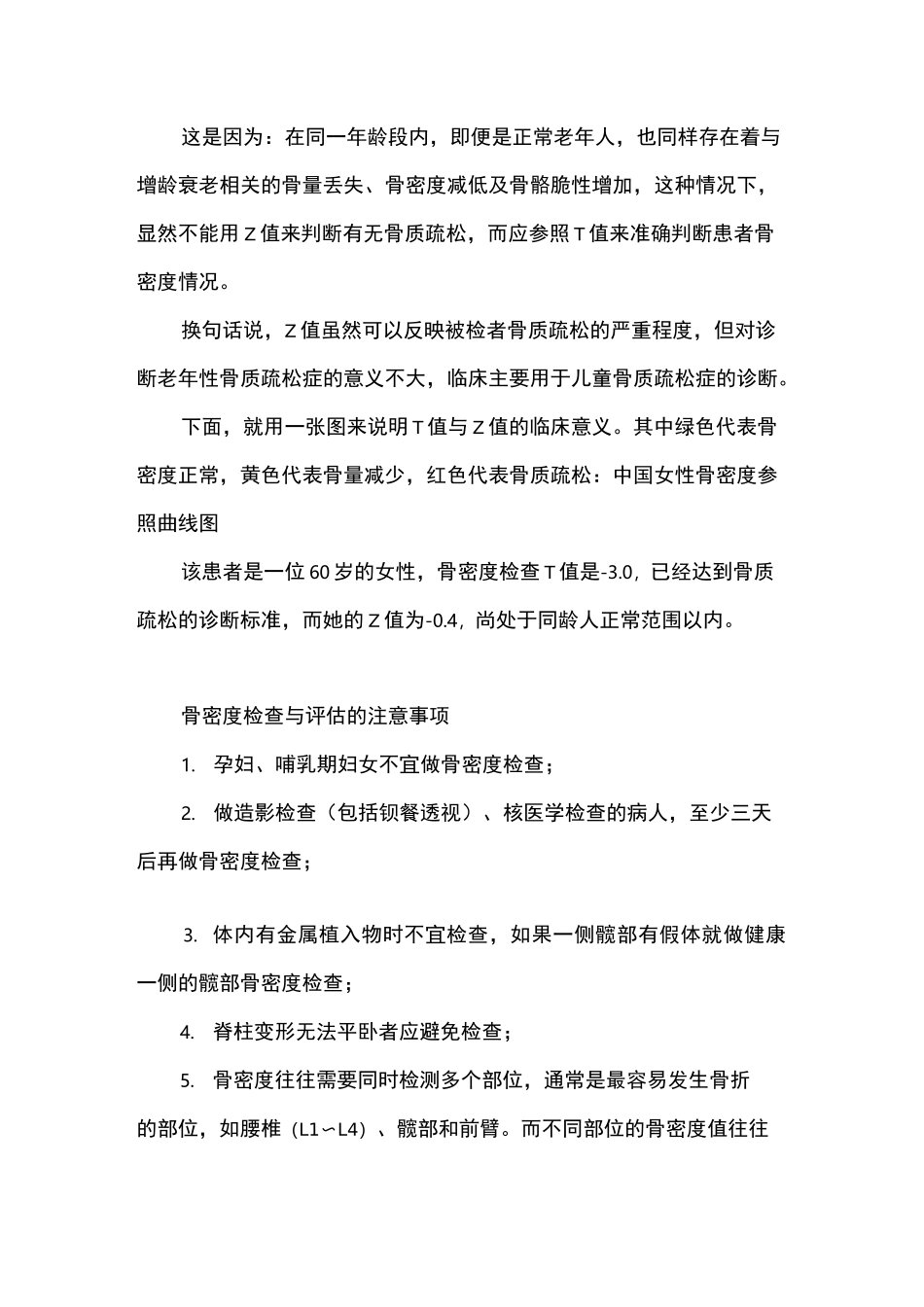

骨密度检查报告 T 值与 Z 值详解骨质疏松症是一种危害严重的常见慢性病,多见于绝经后妇女及老年人。骨密度(即「骨骼矿物质密度」,BMD)是衡量骨骼强度、预测骨折风险的一个重要指标,也是老年体检的一项常规检查项目。面对骨密度报告单上的各种指标及数据参数,不仅是患者,很多非专科医生也常常是一头雾水。其实,看懂骨密度报告并不难,关键是要搞清楚两个值:T 值和 Z 值。读懂了「T 值」和「Z 值」,基本就能判断你是否骨质疏松以及骨量流失的情况有多严重。大家知道,一生当中人的骨密度是不断变化的,可以大致分为三个阶段:从出生到青年,机体骨密度逐渐增加,处于「上升阶段」;在 25〜35 岁(平均 30 岁左右),机体骨密度处于一生当中的最高峰,即「平台阶段」;此后,随着年龄的增长,骨量丢失加速,机体骨的密度开始逐渐下降。T 值的临床意义所谓 T 值,就是将被检者的骨密度与同性别的健康青年人的骨密度平均值进行比较,得出高于(用+号表示)或低于(用-号表示)年轻人的标准差数,即 T 值=(受检者 BMD 值-青年人 BMD 平均值)/青年人BMD 标准差。T 值是一个相对的数值,反映的是受检者与青年人之间的骨密度(BMD)差异,临床通常用 T 值来判断人体的骨密度(BMD)是否正常,也是目前诊断原发性骨质疏松症最有意义的指标。判定标准:-1WT 值〈1 表示骨密度值正常;-2.5-2 表示被检者骨密度在正常同龄人范围之内;Z 值〈-2 表示被检者骨密度低于正常同龄人,出现骨质疏松的可能性较大。注意:Z 值正常并不表明被检者骨密度完...