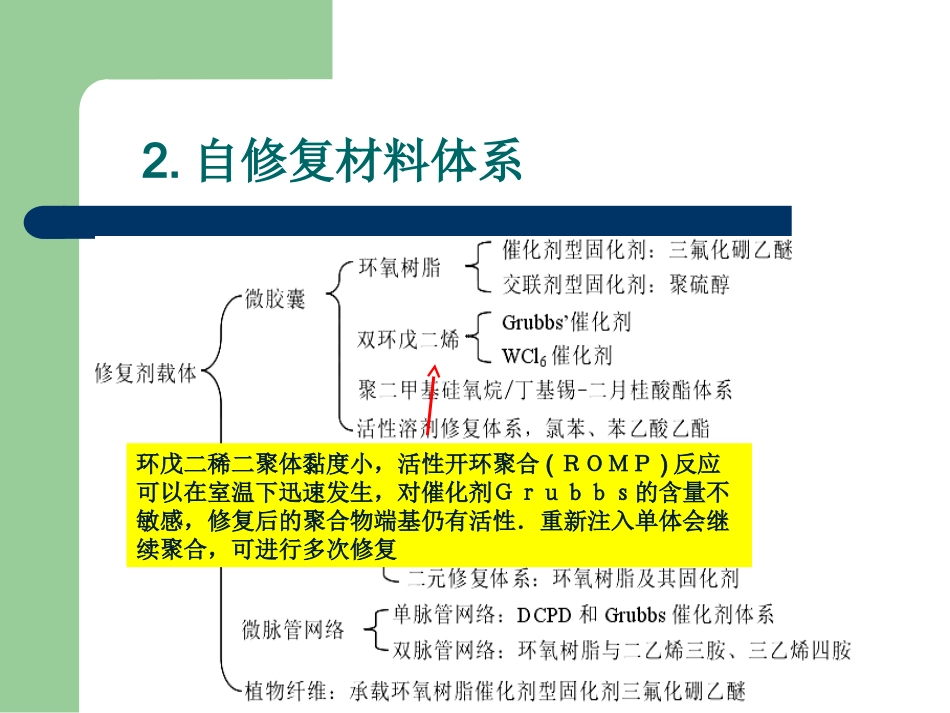

目录1需求背景2自修复材料体系3微胶囊-DCPD自修复体系4微胶囊-DCPD自修复机理5微胶囊设计历程1.需求背景高分子材料在使用过程中不可避免地会产生局部损伤和微裂纹,并由此引发宏观裂缝而发生断裂,影响材料正常使用和缩短使用寿命。基于力求恢复材料性能又要相对容易、不依靠外界操作、成本低廉、可再生等修复方法的要求,自修复的说法顺势而出。2.自修复材料体系环戊二稀二聚体黏度小,活性开环聚合(ROMP)反应可以在室温下迅速发生,对催化剂Grubbs的含量不敏感,修复后的聚合物端基仍有活性.重新注入单体会继续聚合,可进行多次修复3.微胶囊DCPD自修复体系-特殊核壳结构Sriram,S.R.etal.Nature2001,409,794-797.环戊二烯二聚体(DCPD)Grubbs催化剂交联聚合物网络环氧基体4.微胶囊-DCPD自修复机理利用埋植技术,将双环戊二烯包囊在脲醛树脂制成的微胶囊里,和Grubbs催化剂一起分散在环氧基体中。当聚合物材料出现裂纹时,微胶囊破裂,释放出的双环戊二烯由于裂纹的虹吸作用迅速渗入裂纹遇到Grubbs催化剂后发生开环复分解反应生成高分子的聚双环戊二烯,裂纹两面被粘合,以达到修复裂纹的目的。4.微胶囊-DCPD自修复机理自修复的核心是能量补给与物质补给物质补给由流体提供能量补给一般由化学作用完成5.微胶囊设计历程囊壁材料的设计与选择催化剂的设计与选择微胶囊的粒径选择囊芯材料的改性5.微胶囊设计历程囊壁材料的设计与选择催化剂的设计与选择微胶囊的粒径选择囊芯材料的改性第一,既不与囊芯发生反应也不与埋置在基体中的催化剂反应;第二,在保持基本物体自身构架的条件下保证外壳材料的热力学的稳定性和力学性能良好,同时还能够在复合材料成型过程中稳定存在;第三,囊壁对覆囊芯的包覆率要高;第四,具有良好成膜性,可以减少或避免微胶囊的囊芯缓慢释放的情况发生。囊壁材料需要形成一个具有两相界面的亚稳定体系,然后在连续相中加入可聚合或可成膜高分子,在分散相与连续相界面处聚合或沉降形成壳结构,最终微胶囊化原位聚合,界面聚合(对单体的要求更苛刻)利用聚电解质自吸附的原理在油水界面层形成凝胶颗粒,促进乳液趋于稳定,提高微胶囊的产率和性能具有较多负电性原子的壁材高分子,(O、N原子)增加静电吸附作用,以利于壁材单体从体系的连续相中向分散相-连续相界面处移动。囊壁材料-微胶囊化方法原位聚合法-乳液聚合工艺制备将壁材形成物全部分散在同一相中(油相或水相),(壁材形成物在油相或水相中是可溶的)在乳液的液-液界面处引发聚合反应并沉积在分散相的表面上,(聚合后的高聚物在乳液中是不可溶的),从而形成微胶囊的壁壳结构。聚合初期壁材单体在催化剂的作用下首先生成相对分子量较低的小分子聚合物(或直接填入低分子量预聚物)随着反应的进行,其分子量逐渐增大,从体系中析出并沉积在液-液界面处,最终形成微胶囊的外壳并包覆在芯材相的全部表面。像共聚、缩聚或均聚这些高分子反应制备微胶囊就可采用此方法。优点是:价钱便宜;操作方便;方便大量生产。不足之处是:该反应需要催化剂,短时间内难完成。囊壁材料-微胶囊化方法壁材与环氧树脂基体之间的界面性能好坏直接决定微裂纹在材料内部扩展时微胶囊是否会破裂,而不是扩展到界面处便沿着界面的薄弱处绕过微胶囊,使微胶囊失效。壁材的化学结构中具有一定量的羟基和胺基,对环氧树脂基体与壁材之间的界面性能具有一定的增强作用。囊壁材料聚脲甲醛(热固性树脂)(具有良好的致密性、强度、抗渗透性)可采用原位聚合法美国伊利诺大学White等以环氧树脂为基体、脲醛树脂包裹双环戊二烯(DCPD)单体微胶囊为修复剂、苯基亚甲基双(三环己基磷)二氯化钌(Grubbs)为催化剂成功制备了一种单胶囊型自修复聚合物囊壁材料聚脲材料成膜性好,化学稳定性好,力学性能、耐热性能和抗疲劳性能好,膜的性能可通过多种手段调节,限于其线性结构,强度不够引入支化单元(1)脲和甲醛在碱性催化剂的存在下,发生加成反应,形成水溶性的一羟甲脲和二羟甲脲(2)羟甲基、氨基(亚氨基)反应,或者通过羟甲基之间的...