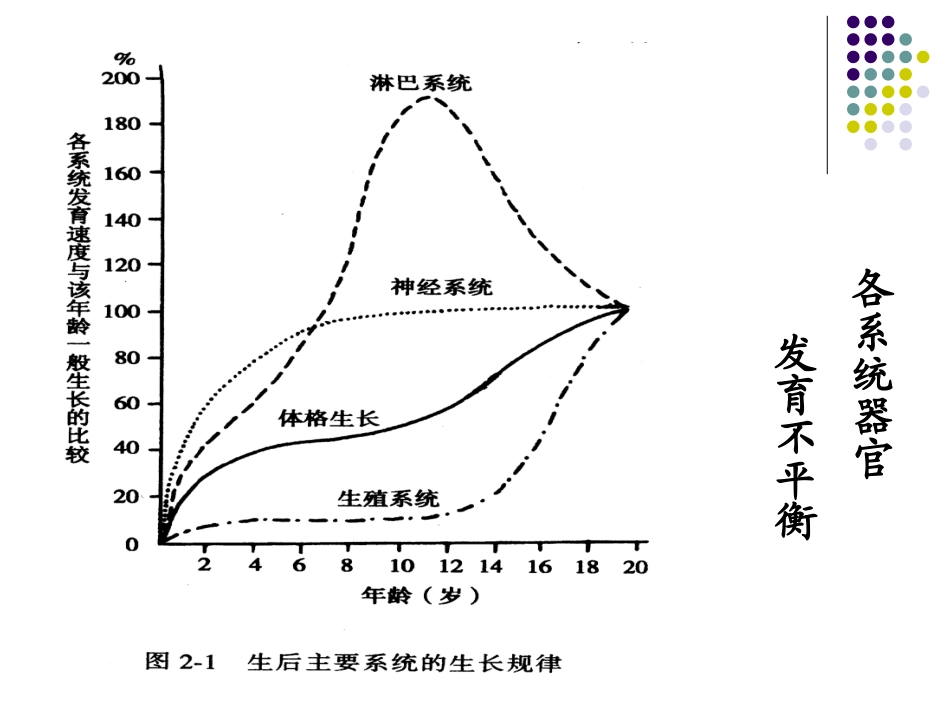

第二章生长发育生长(growth):是小儿整体与各器官的增长,为量的增加。发育(development):指细胞、组织、器官功能的成熟,为质的变化。生长发育密不可分。第一节生长发育规律及影响因素一、生长发育的规律(一)生长发育的连续性和阶段性不断地进行,非等速进行,具有阶段性。两个生长快速期(高峰期):婴儿期、青春期(二)各系统器官发育不平衡(见图)神经系统:最早;淋巴系统:先快后缩体格生长:两个高峰期生殖系统:最晚各系统器官发育不平衡(三)生长发育的顺序性由上到下(头端尾端):头胸坐立行由近到远(近端远端):臂手、腿足由粗到细(大肌群小肌群):手掌手指由简单到复杂:线圆人低级到高级:感觉记忆思维(四)生长发育的个体差异各种因素的影响、生长发育水平有一定的范围“”个体化的生长轨道、年龄越大,差异越大二、影响小儿生长发育的因素(一)遗传因素小儿的生长发育受父母双方遗传因素的影响(二)环境因素1.孕母状况宫内发育受孕母各方面的影响2.营养营养不良影响小儿的生长发育。3.生活环境4.疾病疾病对小儿生长发育影响很大,患病时体重、身高均的发育均放慢。第二节小儿体格生长发育及评价评估一、体格生长的常用指标二、出生至青春期体格生长规律(一)体重的增长各器官、系统、体液的总重量意义反映生长与营养状况的灵敏指标计算药量、输液量等的依据正常新生儿,平均出生体重3kg。生理性体重下降,出生后体重下降3~9%,3~4日达最低点,7~10日内恢复到出生体重。出生后前半年每月增加0.6~0.8kg(平均0.7kg),后半年平均增加0.4kg,1岁时增至3倍(9kg),1岁内体重的推算公式1~6月体重(kg)=出生体重(kg)+月龄×0.77~12月体重(kg)=6+月龄×0.25kg2岁时达出生时体重的4倍(12kg),2岁后到12岁,体重平均每年增长2kg。2~12岁:体重(kg)=年龄×2+7(或8)或用公式:3-12月体重=(月龄+9)/21-6岁体重=年龄(岁)×2+87~12岁体重=[年龄(岁)×7-5]/2(二)—身高(长)的增长从头顶到足底的全身长度。正常新生儿平均身高50cm,1岁75cm2岁85cm,2岁后平均每年增长5~7.5cm2~12岁身高(cm)=年龄×7+70(cm)身高各部比例上部量头顶至耻骨联合上缘的长度下部量耻骨联合上缘至足底的长度增长规律婴儿期头部>躯干>下肢;青春期下肢—身高各部比例•年龄上下部量比例中点年龄上下部量比例中点•出生时上>下脐上–2岁上>下脐下–6岁上>下脐与耻骨联合上缘间–12岁上=下耻骨联合上缘身材矮小上下部量正常营养不良、佝偻病、垂体性侏儒下部量过小软骨发育不全、呆小病(三)坐高定义:由头顶至坐骨结节的长度意义同上部量,头颅与脊柱的发育(四)头围定义:经眉弓上方、枕骨结节绕头一周的长度正常新生儿平均出生头围34cm,1岁46cm,2岁48cm,5岁50cm,15岁54~58cm意义:反映脑和颅骨的发育头围小:小头畸形、脑发育不全头围大:脑积水、佝偻病(五)胸围定义:沿乳头下缘水平绕胸一周的长度意义:肺与胸廓的发育营养锻炼(六)上臂围沿肩峰与尺骨鹰嘴连线中点的水平绕上臂一周的长度。意义:代表上臂骨骼、肌肉、皮下脂肪和皮肤的发育水平。常用以评估5岁以下小儿营养状况。评估标准:上臂围>13.5cm为营养良好;12.5~13.5cm为营养中等;<12.5cm为营养不良。三、青春期体格生长特点四、体格生长的评价(一)体格生长评价的常用方法1.均值离差法2.中位数、百分位法3.标准差的离差法4.指数法5.生长曲线评价法生长发育曲线图(二)体格生长评价的内容1.发育水平2.生长速度3.均称程度(三)体格生长评价的注意事项第三节与体格生长有关的其他系统的发育一、—骨骼的发育(一)头颅骨的发育判断指标:头围和囟门大小、骨缝闭合情况颅骨缝:出生时分离3~4月闭合前囟:对边中点连线的长度,出生时1.5~2cm,1~1.5岁闭合。前囟异常:前囟早闭或过小见于小头畸形,晚闭或过大见于佝偻病、先天性甲状腺功能减低症或脑积水。前囟饱满反映颅内压增高,前囟凹陷见于脱水或极度消瘦患儿。后囟:出生时或2个月内闭合,意义不大。(二)脊柱的发育生后1岁内增长最快新生儿平卧脊柱轻微后凸–3月抬头颈椎前凸第1个生理弯曲–6月坐胸椎后凸...