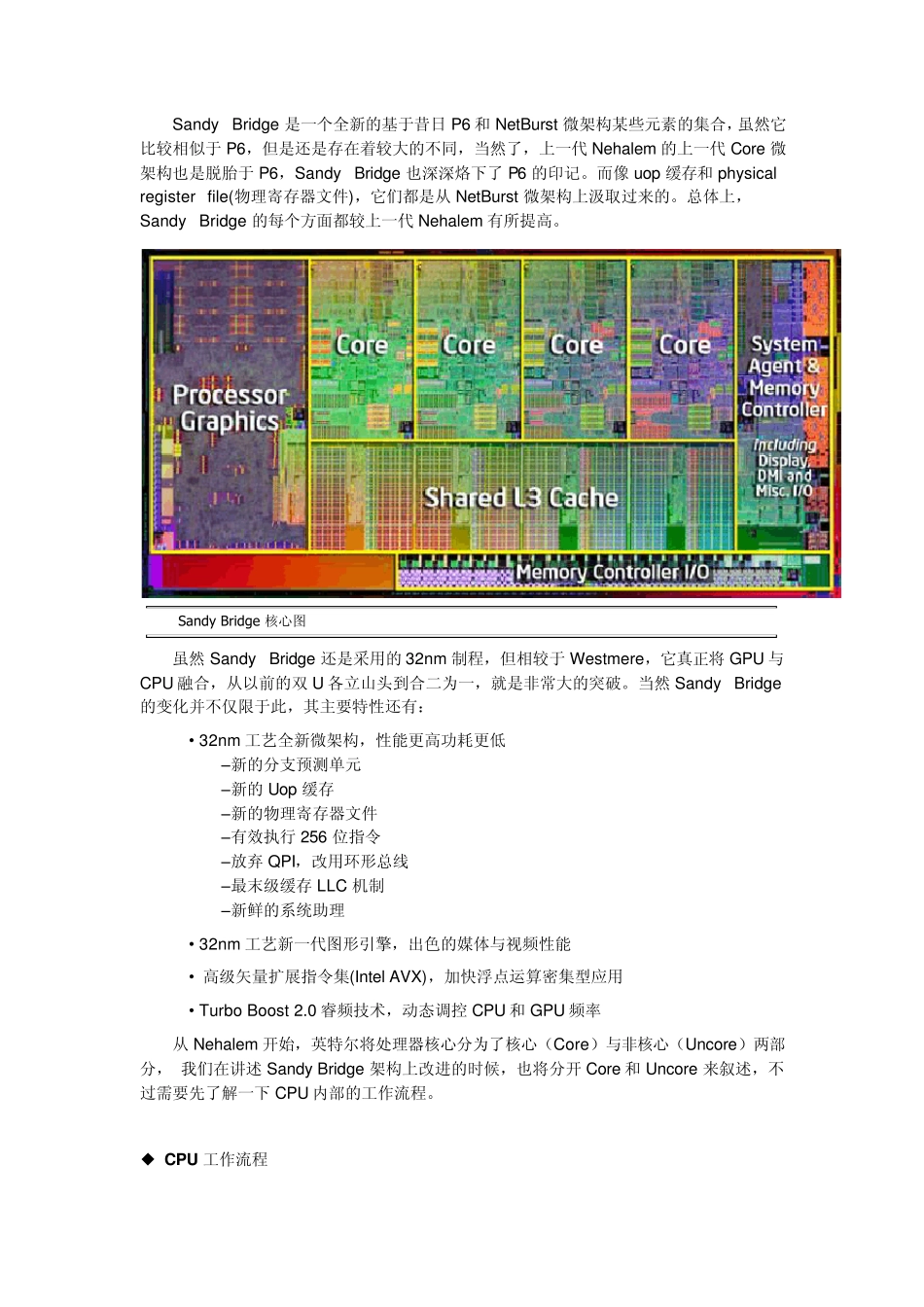

如果翻看几年前的资料,可以发现,在那时候,英特尔处理器32nm 制程下的两个微架构分别是Nehalem-C 和GESHER,尤其是后一个,对我们来说是相当陌生的。 几年前的资料,今天的微架构代号为GESHER 当然很多读者能猜得出,昔日的Nehalem-C 就是今天的Westmere(Clarkdale 核心Core i5/i3 的微架构),而GESHER 无疑就是最火热的Sandy Bridge(SNB)。 在希伯来文中,GESHER 是桥梁的意思,对于Sandy Bridge 来说,这是一个恰如其分的比喻,它是英特尔三个分割世界的综合体:融合了P6(代表Pentium Pro)、NetBurst(代表Pentium 4)的特性,并整合了新一代图形核心,这样的结果使得一个创新的微架构集成在32nm 制程的单芯片上。 英特尔的―Tick-Tock‖战略众所周知,―制程技术-微架构‖交替更新,偶数年带来新架构,而奇数年则带来工艺的进步。在2010 年伊始,英特尔就将制程提升到了32nm, 而今年微架构将升级到新一代的Sandy Bridge。 历史的钟声刚刚在2011 年敲响,英特尔新一代微架构Sandy Bridge 就正式发布了,在今后一段时间内, 它将是所有目光的聚焦点。 ◆ Sandy Bridge 微架构简介 Sandy Bridge 是一个全新的基于昔日 P6 和 NetBurst 微架构某些元素的集合,虽然它比较相似于 P6,但是还是存在着较大的不同,当然了,上一代 Nehalem 的上一代 Core 微架构也是脱胎于 P6,Sandy Bridge 也深深烙下了 P6 的印记。而像 uop 缓存和 physical register file(物理寄存器文件),它们都是从 NetBurst 微架构上汲取过来的。总体上,Sandy Bridge 的每个方面都较上一代 Nehalem 有所提高。 Sandy Bridge 核心图 虽然 Sandy Bridge 还是采用的 32nm 制程,但相较于 Westmere,它真正将 GPU 与CPU 融合,从以前的双 U 各立山头到合二为一,就是非常大的突破。当然 Sandy Bridge的变化并不仅限于此,其主要特性还有: • 32nm 工艺全新微架构,性能更高功耗更低 – 新的分支预测单元 – 新的 Uop 缓存 – 新的物理寄存器文件 – 有效执行 256 位指令 – 放弃QPI,改用环形总线 – 最末级缓存 LLC 机制 – 新鲜的系统助理 • 32nm 工艺新一代图形引擎,出色的媒体与视频性能 • 高级矢量扩展指令集(Intel AVX),加快浮点运算密集型应用 • Turbo Boost 2.0 睿频技术,动态调控CPU 和 GPU 频率 从 Nehalem 开始,英特尔将处理器核...