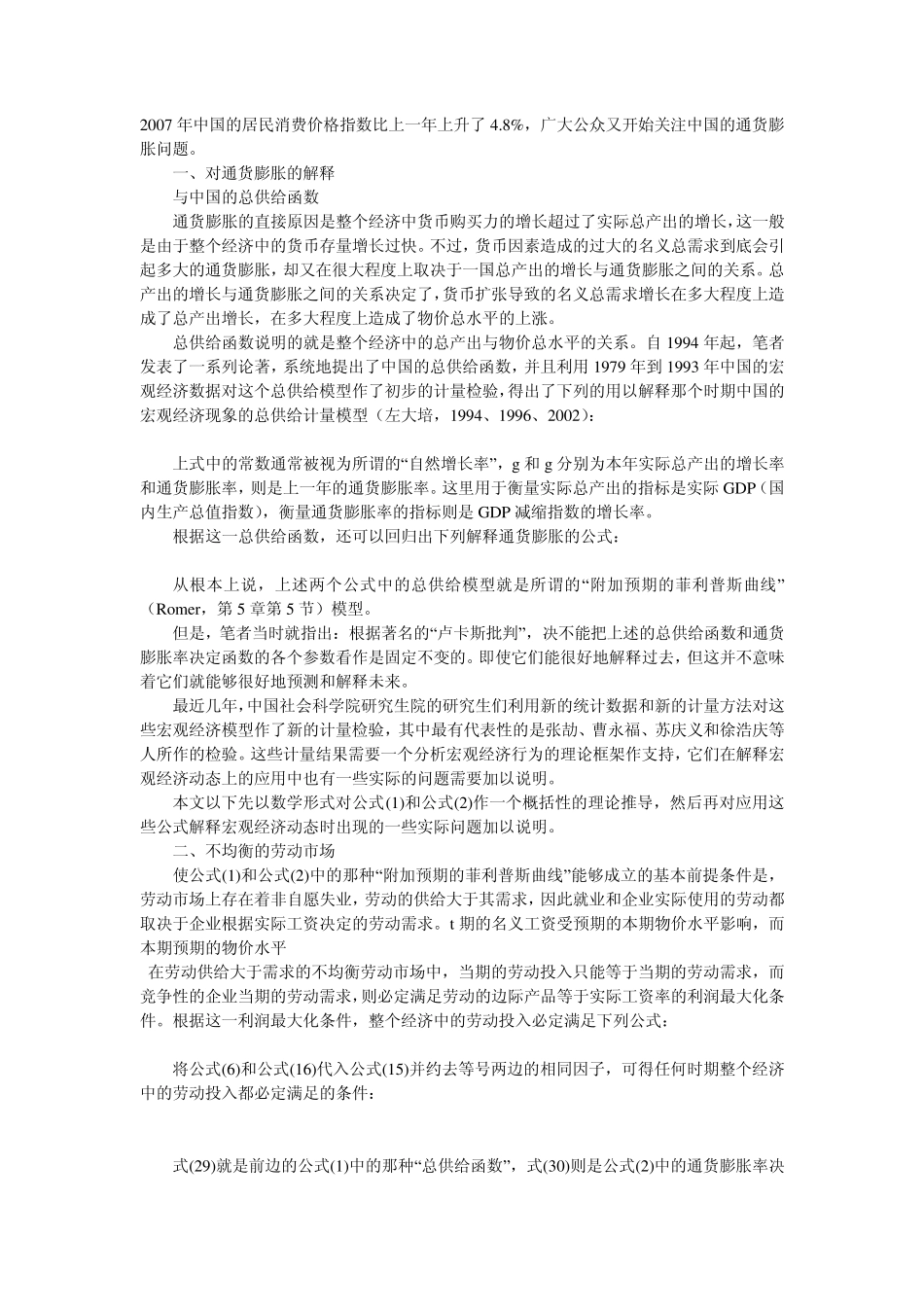

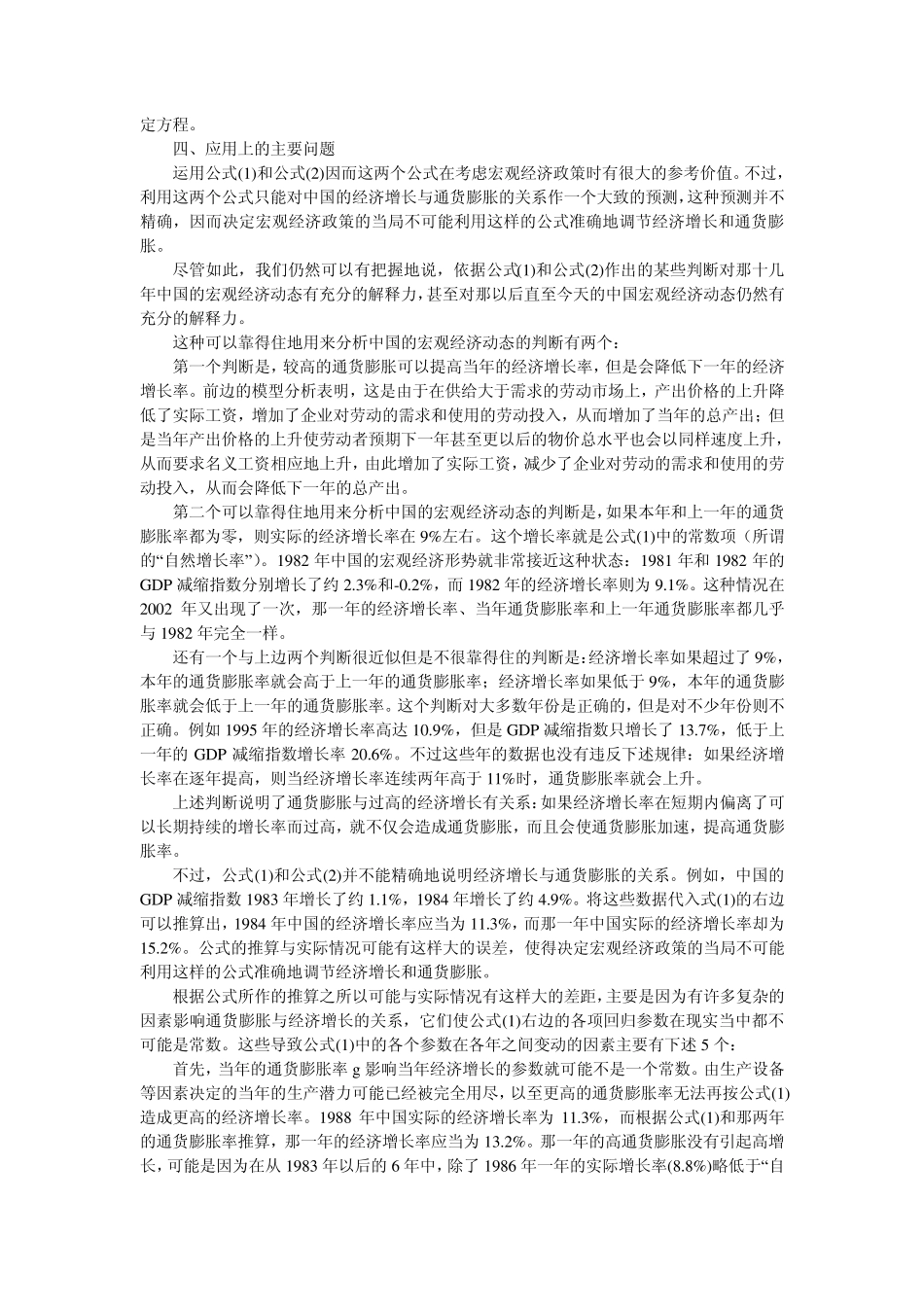

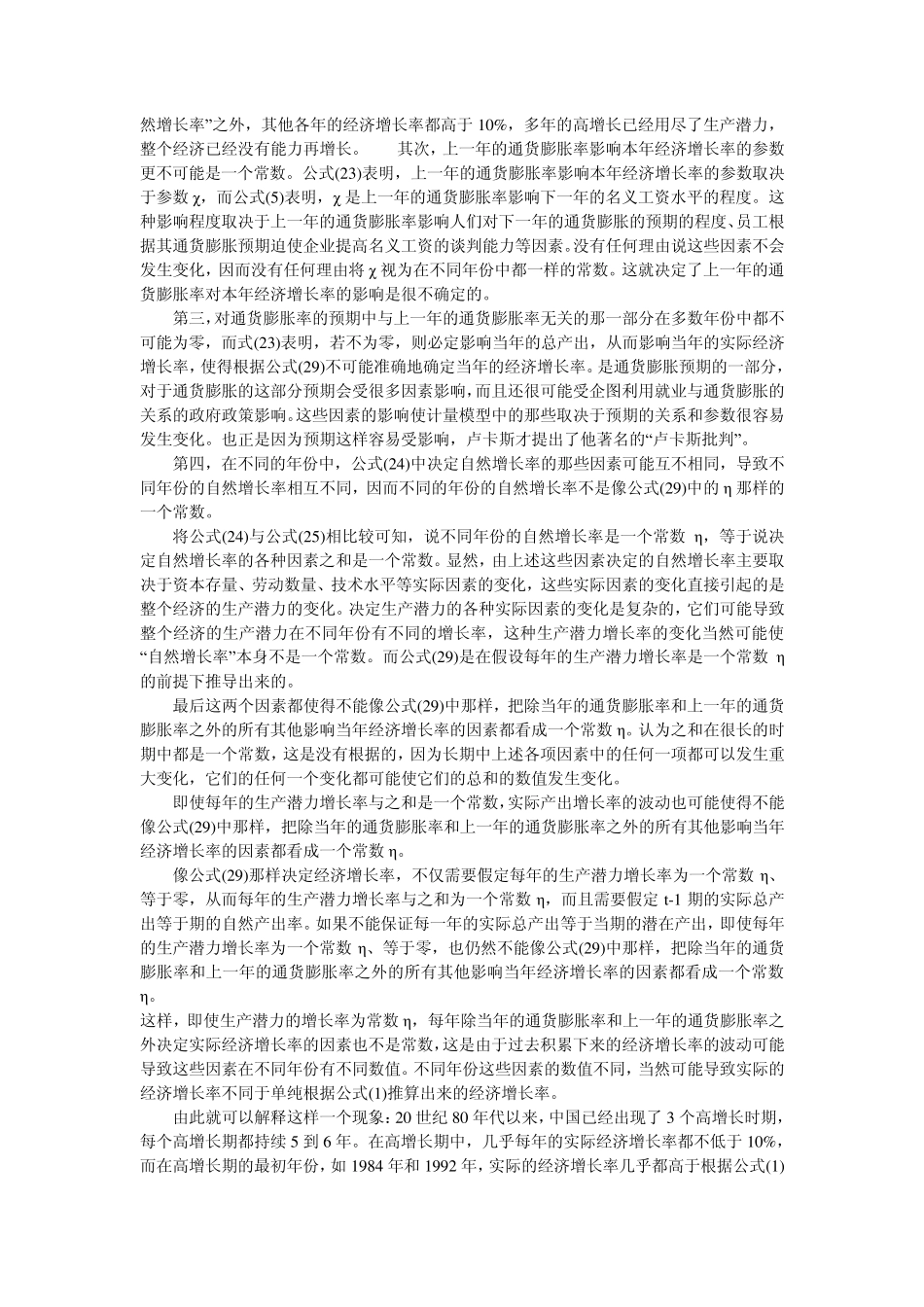

2007 年中国的居民消费价格指数比上一年上升了4.8%,广大公众又开始关注中国的通货膨胀问题。 一、对通货膨胀的解释 与中国的总供给函数 通货膨胀的直接原因是整个经济中货币购买力的增长超过了实际总产出的增长,这一般是由于整个经济中的货币存量增长过快。不过,货币因素造成的过大的名义总需求到底会引起多大的通货膨胀,却又在很大程度上取决于一国总产出的增长与通货膨胀之间的关系。总产出的增长与通货膨胀之间的关系决定了,货币扩张导致的名义总需求增长在多大程度上造成了总产出增长,在多大程度上造成了物价总水平的上涨。 总供给函数说明的就是整个经济中的总产出与物价总水平的关系。自 1994 年起,笔者发表了一系列论著,系统地提出了中国的总供给函数,并且利用 1979 年到 1993 年中国的宏观经济数据对这个总供给模型作了初步的计量检验,得出了下列的用以解释那个时期中国的宏观经济现象的总供给计量模型(左大培,1994、1996、2002): 上式中的常数通常被视为所谓的“自然增长率”,g 和 g 分别为本年实际总产出的增长率和通货膨胀率,则是上一年的通货膨胀率。这里用于衡量实际总产出的指标是实际 GDP(国内生产总值指数),衡量通货膨胀率的指标则是 GDP 减缩指数的增长率。 根据这一总供给函数,还可以回归出下列解释通货膨胀的公式: 从根本上说,上述两个公式中的总供给模型就是所谓的“附加预期的菲利普斯曲线”(Romer,第 5 章第 5 节)模型。 但是,笔者当时就指出:根据著名的“卢卡斯批判”,决不能把上述的总供给函数和通货膨胀率决定函数的各个参数看作是固定不变的。即使它们能很好地解释过去,但这并不意味着它们就能够很好地预测和解释未来。 最近几年,中国社会科学院研究生院的研究生们利用新的统计数据和新的计量方法对这些宏观经济模型作了新的计量检验,其中最有代表性的是张劼、曹永福、苏庆义和徐浩庆等人所作的检验。这些计量结果需要一个分析宏观经济行为的理论框架作支持,它们在解释宏观经济动态上的应用中也有一些实际的问题需要加以说明。 本文以下先以数学形式对公式(1)和公式(2)作一个概括性的理论推导,然后再对应用这些公式解释宏观经济动态时出现的一些实际问题加以说明。 二、不均衡的劳动市场 使公式(1)和公式(2)中的那种“附加预期的菲利普斯曲线”能够成立的基本前提条件是,劳动市场上存在着非自愿失业,劳动的供给大于其需求,因此就业和企业实际使用的劳...