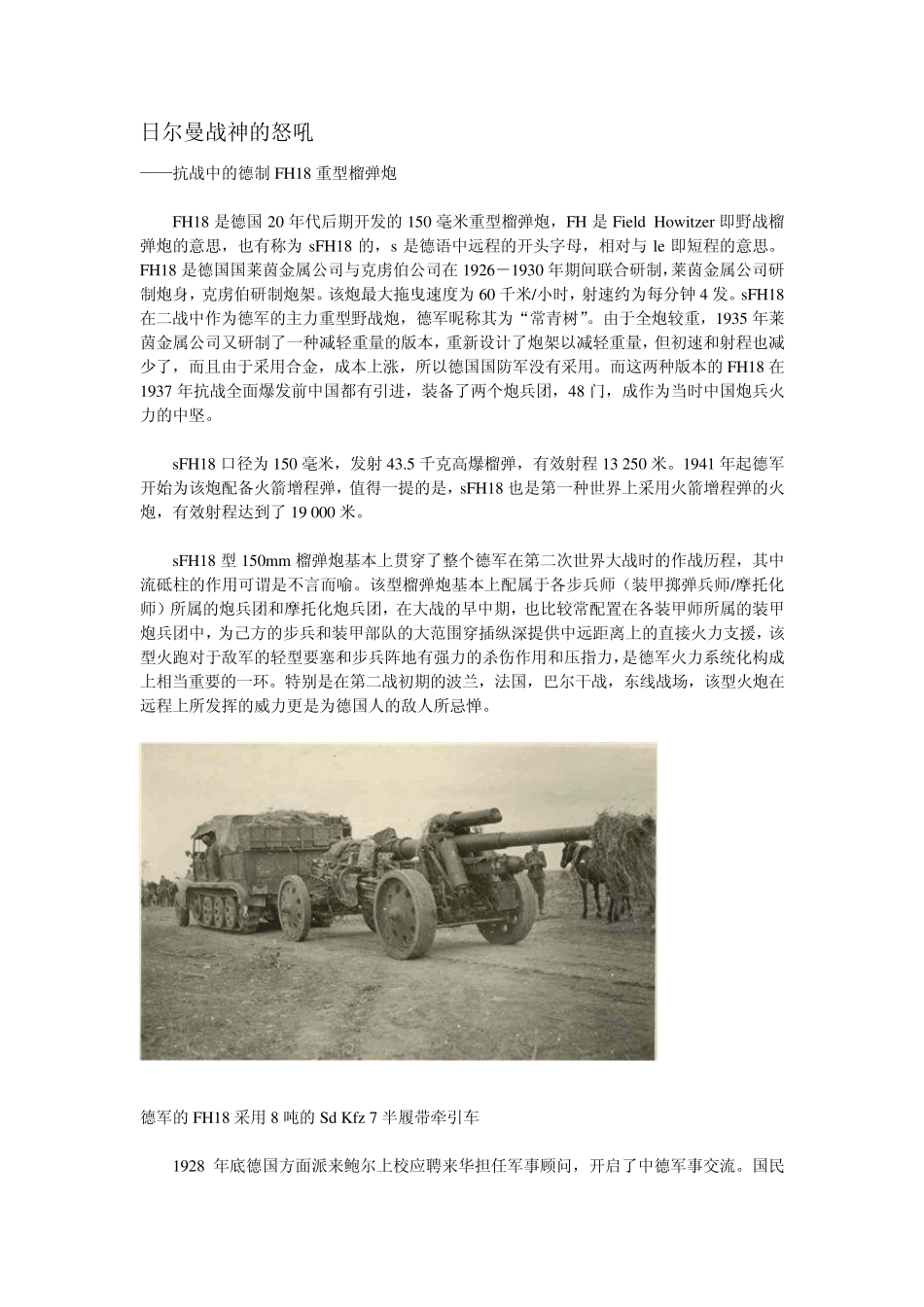

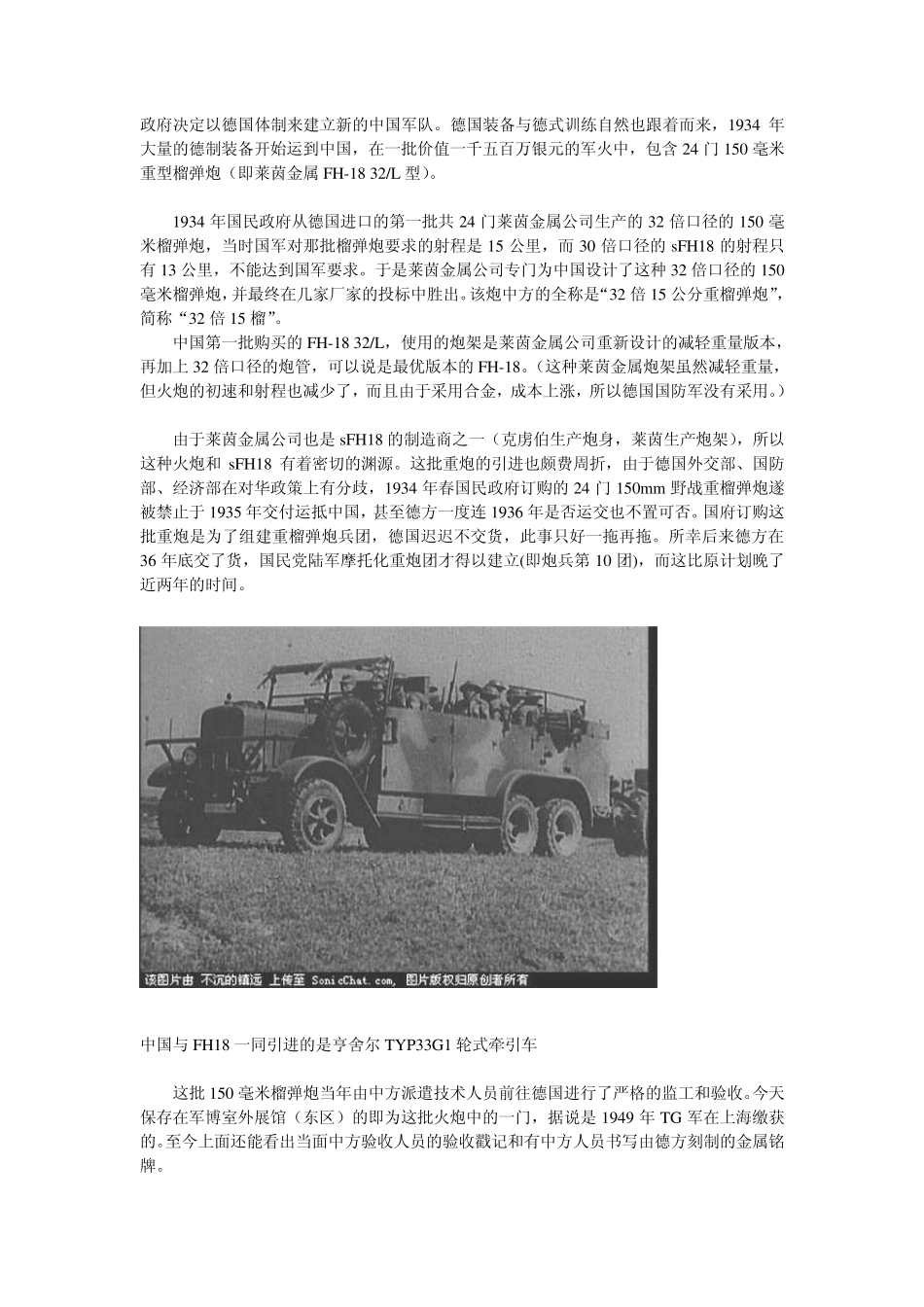

日尔曼战神的怒吼 ——抗战中的德制 FH18 重型榴弹炮 FH18 是德国 20 年代后期开发的150 毫米重型榴弹炮,FH 是 Field Howitzer 即野战榴弹炮的意思,也有称为 sFH18 的,s 是德语中远程的开头字母,相对与 le 即短程的意思。FH18 是德国国莱茵金属公司与克虏伯公司在 1926-1930 年期间联合研制,莱茵金属公司研制炮身,克虏伯研制炮架。该炮最大拖曳速度为 60 千米/小时,射速约为每分钟 4 发。sFH18在二战中作为德军的主力重型野战炮,德军昵称其为“常青树”。由于全炮较重,1935 年莱茵金属公司又研制了一种减轻重量的版本,重新设计了炮架以减轻重量,但初速和射程也减少了,而且由于采用合金,成本上涨,所以德国国防军没有采用。而这两种版本的FH18 在1937 年抗战全面爆发前中国都有引进,装备了两个炮兵团,48 门,成作为当时中国炮兵火力的中坚。 sFH18 口径为 150 毫米,发射 43.5 千克高爆榴弹,有效射程 13 250 米。1941 年起德军开始为该炮配备火箭增程弹,值得一提的是,sFH18 也是第一种世界上采用火箭增程弹的火炮,有效射程达到了 19 000 米。 sFH18 型 150mm 榴弹炮基本上贯穿了整个德军在第二次世界大战时的作战历程,其中流砥柱的作用可谓是不言而喻。该型榴弹炮基本上配属于各步兵师(装甲掷弹兵师/摩托化师)所属的炮兵团和摩托化炮兵团,在大战的早中期,也比较常配置在各装甲师所属的装甲炮兵团中,为己方的步兵和装甲部队的大范围穿插纵深提供中远距离上的直接火力支援,该型火跑对于敌军的轻型要塞和步兵阵地有强力的杀伤作用和压指力,是德军火力系统化构成上相当重要的一环。特别是在第二战初期的波兰,法国,巴尔干战,东线战场,该型火炮在远程上所发挥的威力更是为德国人的敌人所忌惮。 德军的FH18 采用 8 吨的Sd Kfz 7 半履带牵引车 1928 年底德国方面派来鲍尔上校应聘来华担任军事顾问,开启了中德军事交流。国民政府决定以德国体制来建立新的中国军队。德国装备与德式训练自然也跟着而来,1934 年大量的德制装备开始运到中国,在一批价值一千五百万银元的军火中,包含24 门150 毫米重型榴弹炮(即莱茵金属FH-18 32/L 型)。 1934 年国民政府从德国进口的第一批共24 门莱茵金属公司生产的32 倍口径的150 毫米榴弹炮,当时国军对那批榴弹炮要求的射程是15 公里,而30 倍口径的sFH18 的射程只有13 公里,不能达到国军要求。于是莱茵金属公...