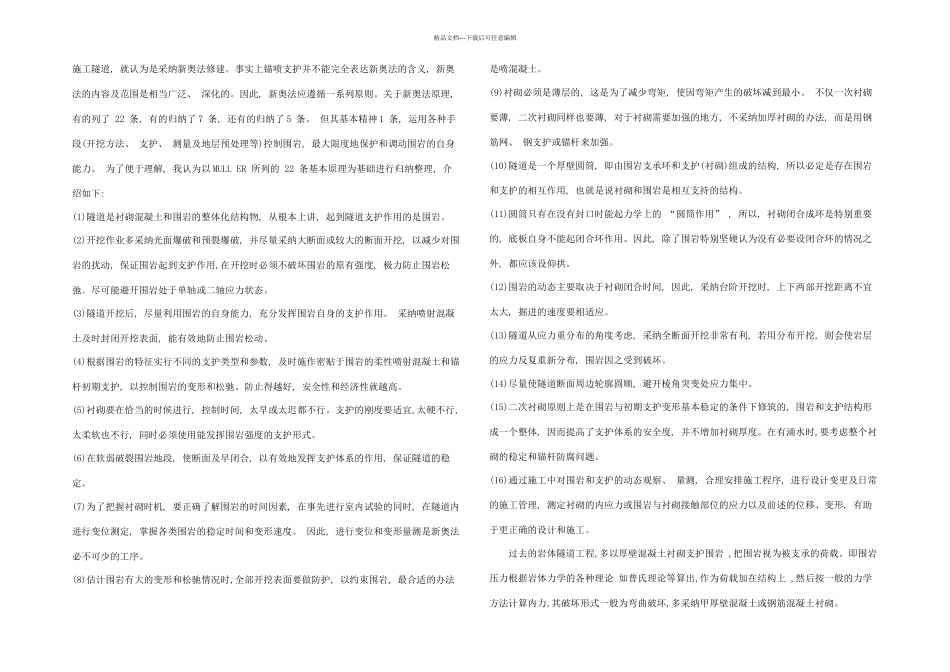

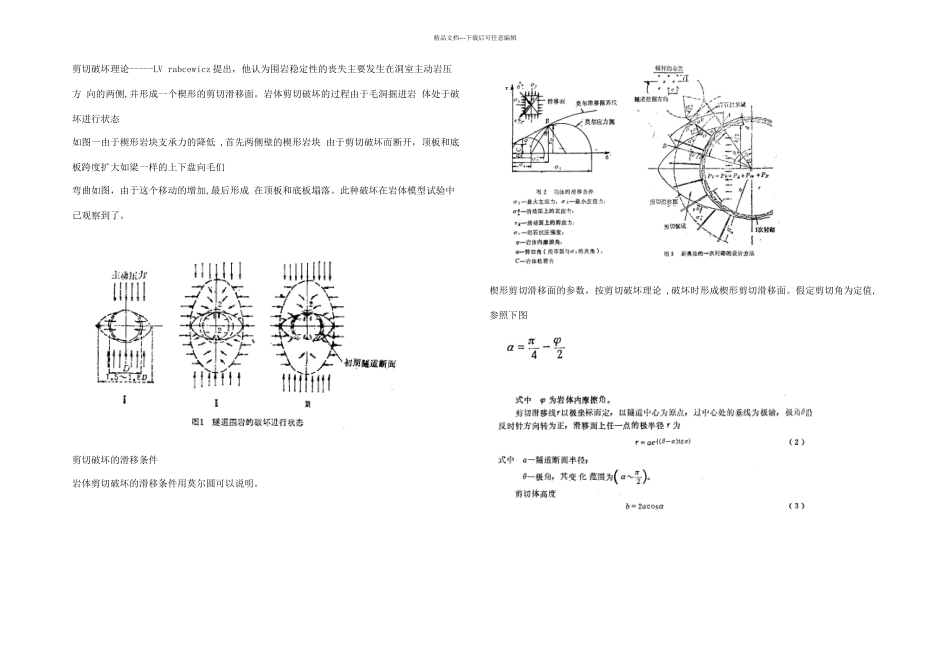

精品文档---下载后可任意编辑随着隧道工程设计理论和施工工艺的不断进展, 特别是岩体力学的兴起, 在 20 世纪 50 年代产生了新奥法, 它对隧道设计理论和施工工艺提出了新概念。奥地利学者腊布塞维奇于 1934 年提出了在隧道中应用喷浆技术, 并于 1942 年~ 1945 年在奥地利的劳普隧道开始使用喷射混凝土技术。二战后, 混凝土喷射机及速混凝剂的出现,使喷射混凝土技术有了很大进展, 以后又出现了锚杆。腊氏以锚喷支护的实践和岩体力学的理论为基础提出了新奥法,并于 1954年~ 1955 年首次应用于奥地利的普鲁茨依姆斯特电站的压力输水隧洞工程中, 于 60 年代取得专利权并正式命名,被介绍到我国, 并得到迅速进展。事实证明,在铁路隧道设计施工中采纳新奥法,可节约大量木材, 改善施工条件, 也为大型施工机械化作业提供了条件。新奥法是在利用围岩本身所具有的承载效能的前提下,采纳毫秒爆破和光面爆破技术,进行全断面开挖施工,并以形成复合式内外两层衬砌来修建隧道的洞身,即以喷混凝土、锚杆、钢筋网、钢支撑等为外层支护形式,称为初次柔性支护,系在洞身开挖之后必须立即进行的支护工作。因为蕴藏在山体中的地应力由于开挖成洞而产生再分配,隧道空间靠空洞效应而得以保持稳定,也就是说,承载地应力的主要是围岩体本身,而采纳初次喷锚柔性支护的作用,是使围岩体自身的承载能力得到最大限度的发挥,第二次衬砌主要是起安全储备和和装饰美化作用。1934 年,新奥法主要创始人 L.V. 拉布采维茨在就试图将喷浆方法用于地下工程。他在1942~1945 年建造的洛伊布尔隧道中采纳了双层薄衬砌,即先喷一层混凝土,待变形收敛后再喷一层。1944 年,他发表了有关喷混凝土的论文,并指出了围岩动态随时间变化的重要性。1948 年,又指出了量测工作的重要性。又无公害的新喷敷方法新奥法。1948~1953 年喷混凝土在奥地利首次用于卡普伦水力发电站的默尔隧洞。最早在欧洲推广使用锚杆的是 1951~1953 年建造的伊泽尔-阿尔克电站的有压输水隧洞。1953~1955 年修建普鲁茨-伊姆斯特电站的有压输水隧洞时,根据拉布采维茨的建议,充分采纳锚杆而获得成功。1957~1965 年是着手进展新奥法的时期。拉布采维茨于 1963 年将这一方法正式命名为新奥地利隧道施工法。1964~1969 年又提出了在岩石压力下隧道稳定性的理论分析,强调采纳薄层支护,并及时修筑仰拱以闭合衬砌的重要性。根据实验证实,衬砌应按剪切破坏进行设计计算。奥...