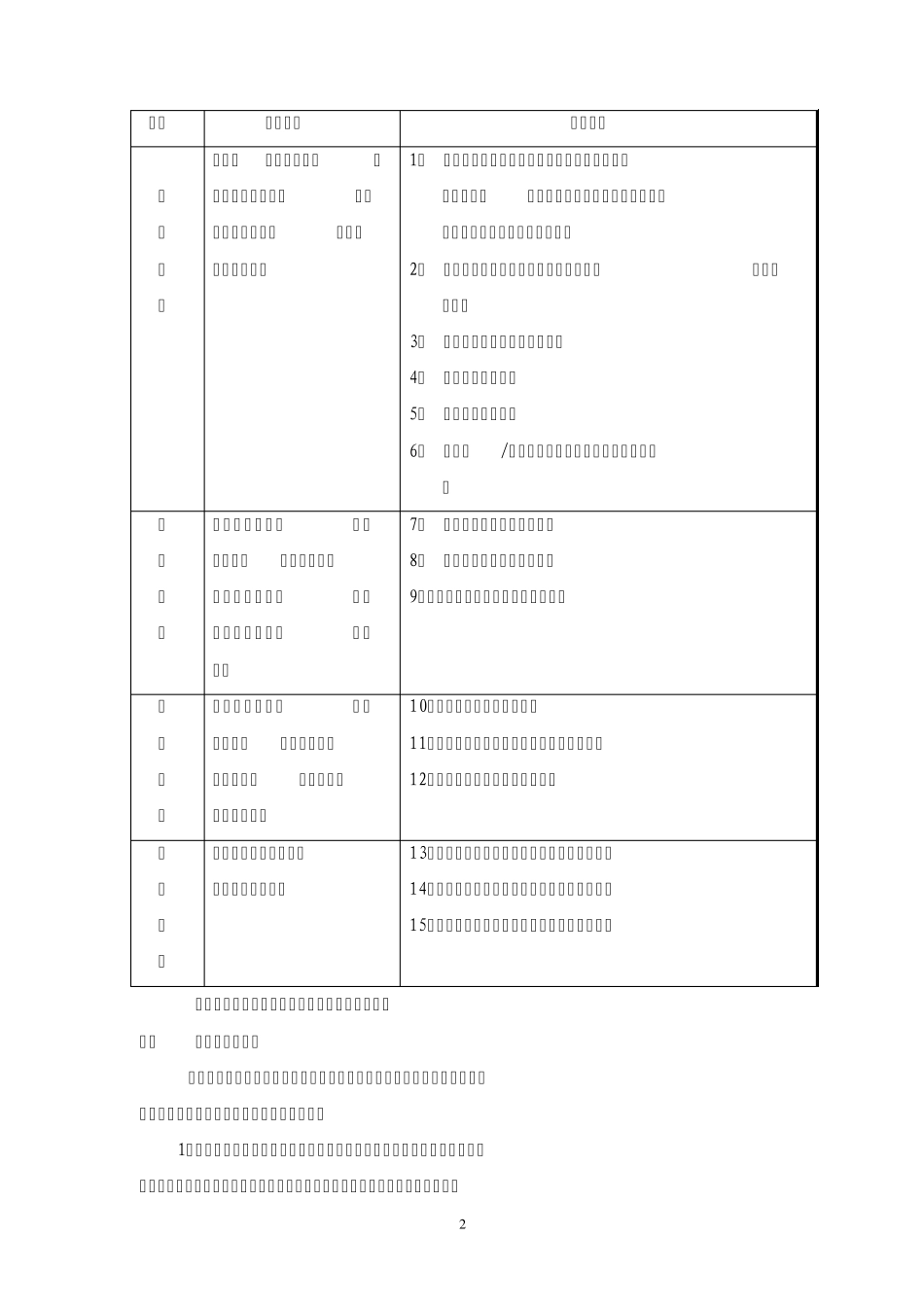

1 全国艾滋病监测工作规范 为了加强全国艾滋病监测工作的规范化管理,提高监测工作质量,根据《中华人民共和国传染病防治法》、《中国预防与控制艾滋病中长期规划(1998 - 2010 年) 》、《中国遏制与防治艾滋病行动计划(2001- 2005 年》 ,特制定《全国艾滋病监测工作规范》。 艾滋病监测是指对艾滋病病毒感染在人群中的发生、发展、分布规律、传播因素及不同人群行为变化进行长期、连续和系统的观察,以掌握和预测艾滋病的流行趋势,为国家和地方制定艾滋病防治对策和评价干预措施效果提供科学依据。 监测工作提供的流行病学资料是制定国家和地方艾滋病预防与控制规划的基础,也是预测艾滋病的流行趋势及对社会发展影响的重要依据。 各级政府卫生行政部门应根据当地的实际情况和本规范的原则要求,领导、组织和统筹安排辖区内的艾滋病监测工作,与各有关部门密切协调与合作,经常进行监督检查,提供必要条件,保证艾滋病监测工作有序、长期而规范地进行。 本规范适用于全国各级各类疾病控制(卫生防疫)、医疗、保健、检疫及其他有关机构。 一、原则 1、监测是艾滋病预防与控制工作的基础,针对不同地区、不同流行状况和资源条件,建立监测系统,实行分类指导。 2、监测工作以省为基础,各省根据本地艾滋病流行情况设立监测点。国家根据全国情况,在各省设立监测点,以掌握全国的艾滋病流行状况。 3、艾滋病监测与性病监测、生物学监测与行为监测相结合,综合考虑监测点的设置,节省资源,避免重复。 4、监测工作应尊重个人隐私及伦理道德,严格保密,防止引发社会歧视。 二、 分类指导 由于各地艾滋病流行水平和危险因素不同,监测工作遵循分类指导的原则,针对不同流行期和不同人群,采用不同的监测方法和内容。监测的分类标准和要点如下: 2 分期 分期标准 监测要点 流 行 前 期 无本地(常驻人口)艾滋病病毒感染者,性病发病水平较低,高危人群数量不多。 1、 加强当地艾滋病疫情报告,收集当地人口学、高危人群、血液筛查和疾病发病与死亡的相关资料,以及毗邻地区的疫情情况 2、 对本地区高危人群开展专题生物学调查(本底调查) 3、 开展有偿供血(浆)员的检测 4、 高危人群行为调查 5、 性传播感染的监测 6、 艾滋病/艾滋病病毒感染者病例搜寻和病例报告 低 流 行 期 发现本地艾滋病病毒感染者,但流行水平较低,性病发病水平增高,高危人群数量增多。 7、 高危人群的艾滋病哨点监...