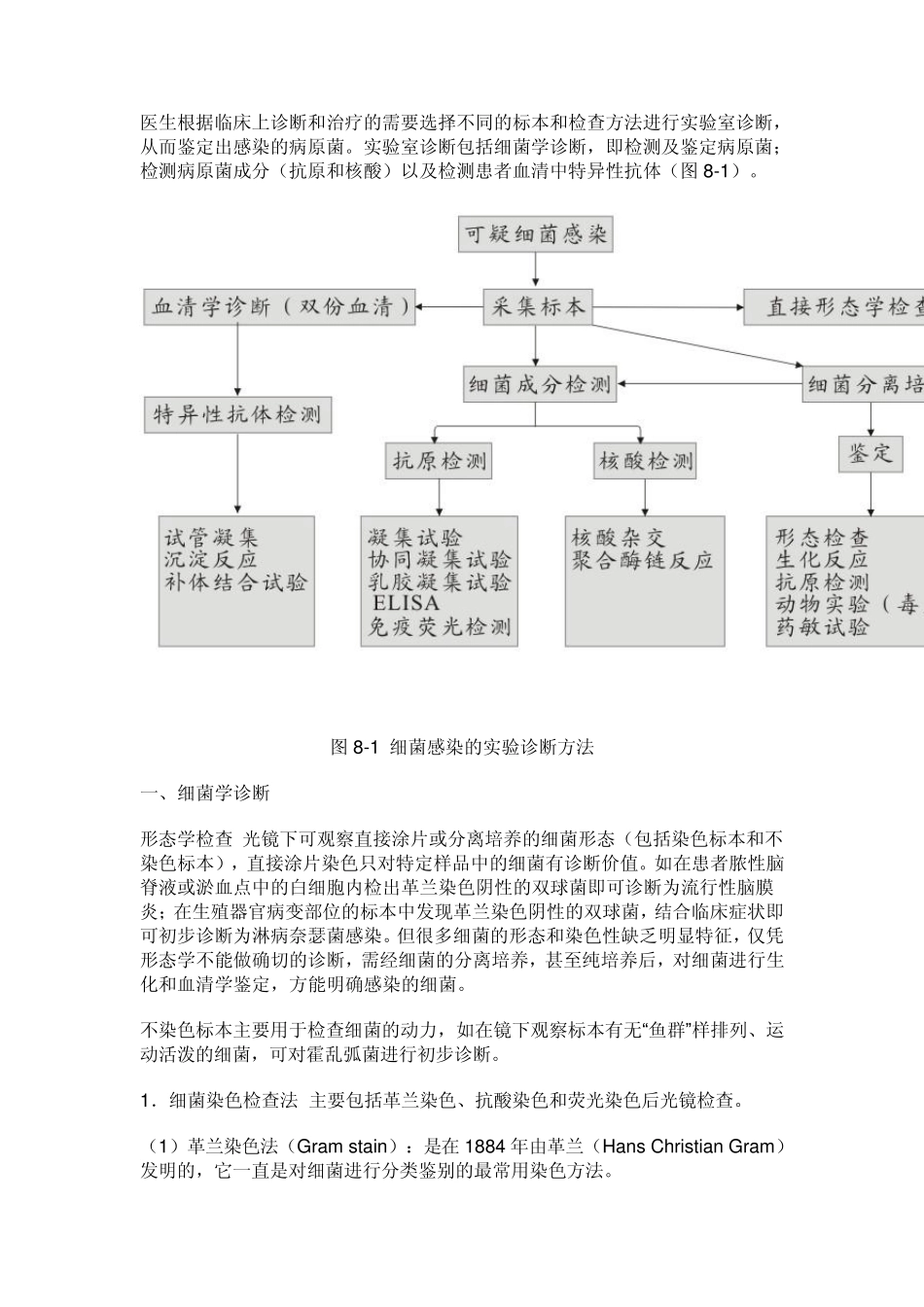

微生物感染的病原学检查法 文 / 张力平 微生物感染的病原学检查可查明标本中的病原微生物并对其进行种属鉴定,必要时进行药物敏感试验和毒力检查等,从而协助医生对感染性疾病进行病因学诊断、指导合理用药或观察治疗效果。 微生物感染的病原学实验室诊断方法大致包括:①光学显微镜对标本或组织中的病原体的形态学检查;②病原体的分离培养和鉴定;③用免疫学技术对病原体抗原或相应抗体的检测;④用分子生物学方法对病原体特异性基因的检测。 标本的采集与送检 微生物学检查的第一步,方法的正确与否直接影响病原体的检出率,因此应注意下述原则: 1.采集标本时应无菌操作,尽量避免污染;盛放标本的容器和培养基应预先进行无菌处理并贴好标签。 2.应选择感染部位或病变明显的部位采集标本,避免周围组织、器官或分泌物中的杂菌污染。例如感染性伤口,应从其深部而不是从表面采集标本;若采集龈沟液检查口腔厌氧菌,应将无菌滤纸条深入龈沟中,停留数秒后取出;怀疑细菌性痢疾时,应采集有粘液或脓血的粪便;采集病毒的标本应尽量含有感染的细胞。 3.根据病原体在感染性疾病的不同时期的体内分布和排出部位选择在最佳时间采集适宜标本。例如,可疑伤寒的病人,在病程的 1~2 周内取血液,2~3 周时则取粪便或尿液送检;怀疑流行性脑膜炎的病人,应选取脑脊液、血液或皮肤上的出血淤斑进行检测;如果进行病毒培养或其抗原检测,一般应取急性期标本,标本采集越早,病毒的阳性检出率越高。 4.对于怀疑细菌感染的标本,尽量在抗生素使用前采集,特别是对抗生素敏感的病原体,如乙型溶血性链球菌、脑膜炎奈瑟菌。病毒对抗生素不敏感,故无此限制。而且用于病毒分离培养的标本应加入抗生素,以避免在病毒培养过程中的细菌污染。 5.检查病原体的特异性抗体 Ig G 时,应采集急性期和恢复期双份血清,只有当恢复期血清抗体效价比急性期的效价明显升高达4 倍或以上时,方有诊断价值。检测血清特异性抗体的标本应保存在-20℃。 6.标本采集后应及时送检。大多数细菌标本应冷藏送检,但是某些细菌,如脑膜炎奈瑟菌对低温和干燥极其敏感,应注意保温,尽量床旁接种,并预温相应的培养基。病毒在室温中易于灭活,应立即接种;如需运送,以4℃为宜;若需保存较长时间,加入适当的保护剂如甘油或二甲基亚砜后,放入-70℃保存。 第一节 细菌感染的微生物学检查法 医生根据临床上诊断和治疗的需要选择不同的标本和检查方法进行实验室...