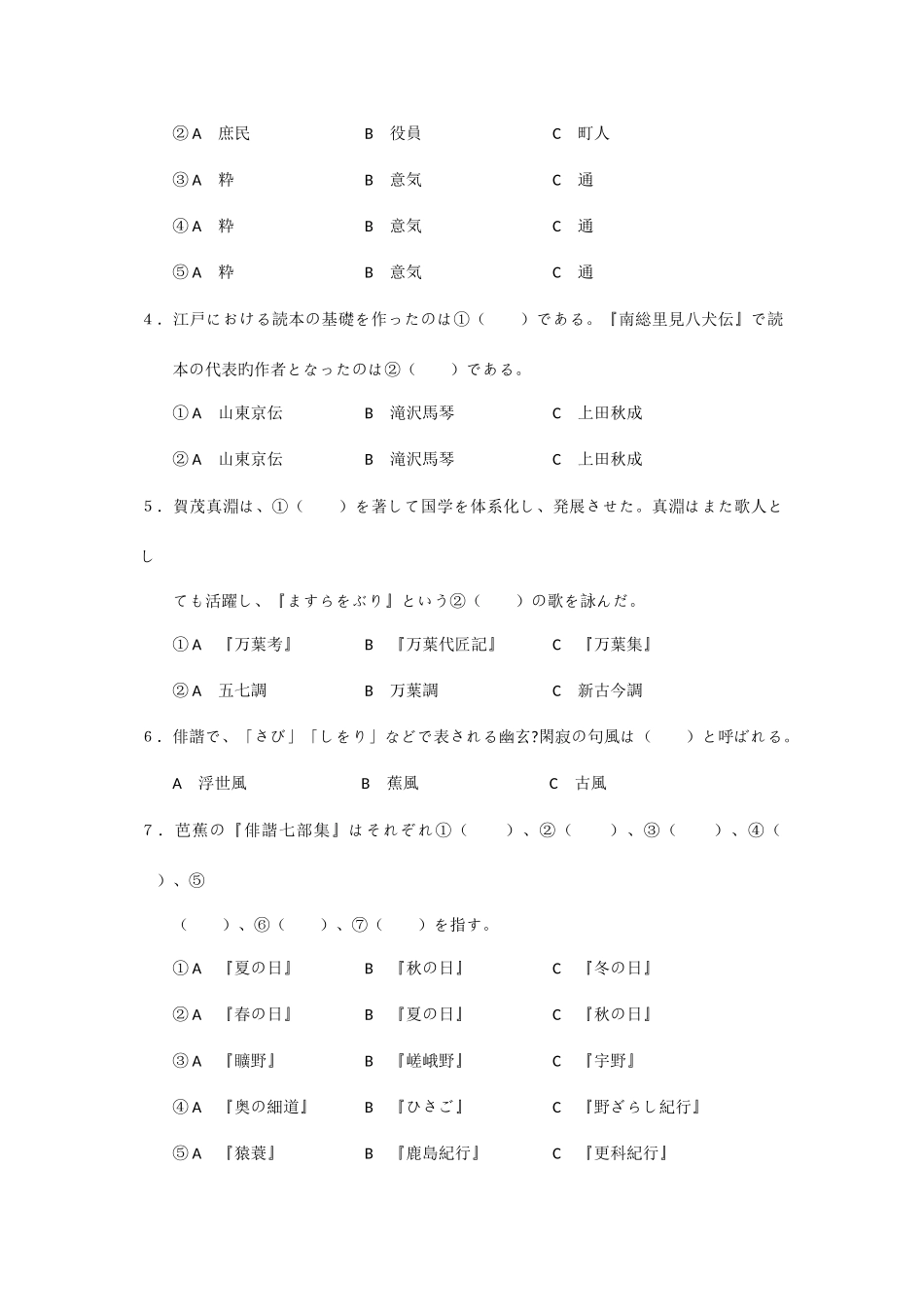

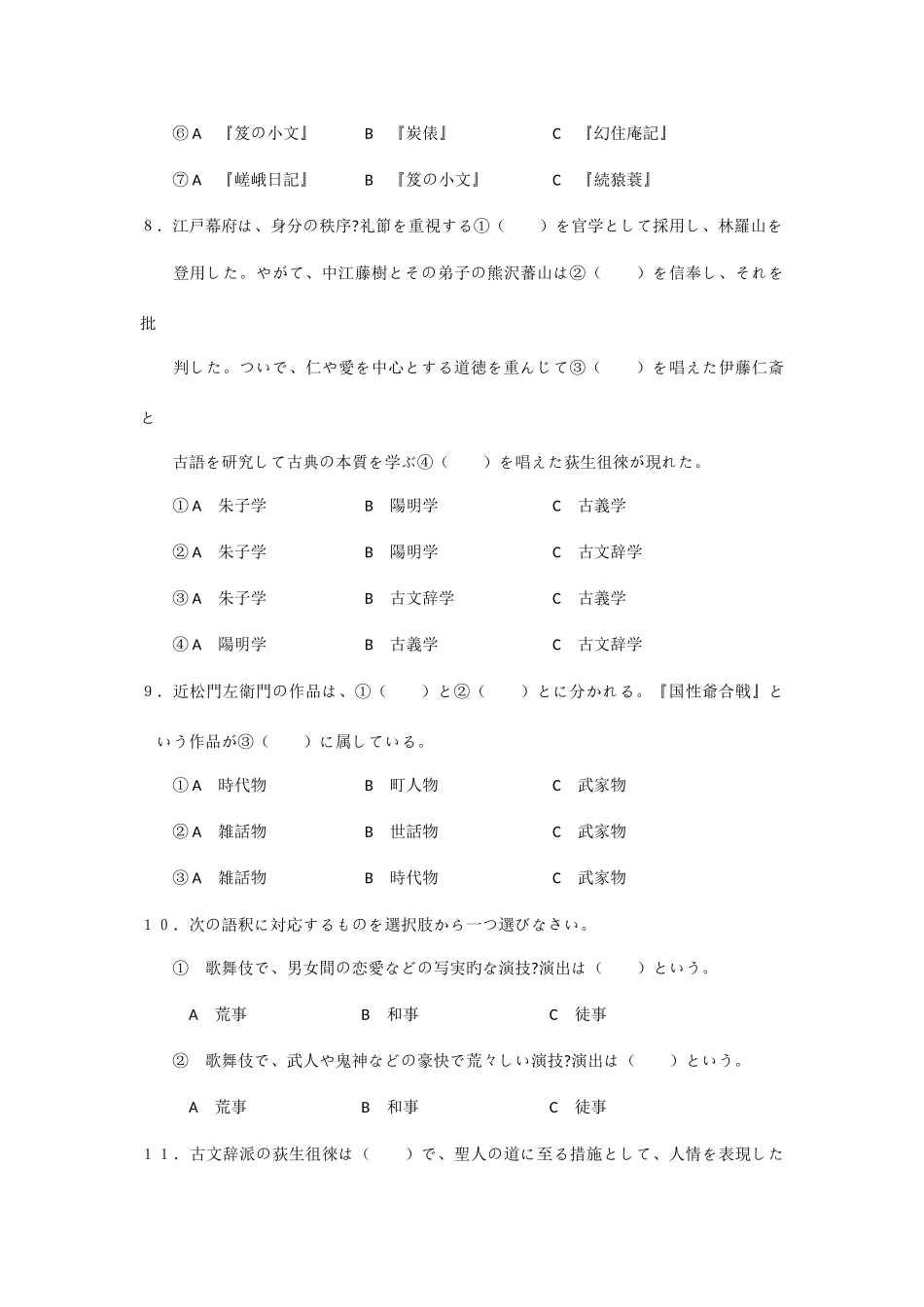

广外日语本科自考 日本文学选读 试卷(第 一 套)一、近世文学部分1.江戸前期の文学は上方を中心とし、その最盛期は( )のころである。 A 文化 B 文政 C 元禄2.俳諧では、近世になって、京都の松永貞徳を中心とする①( )が広まった。一方、 それに対して、十七世紀後半に西山宗因を宗匠とする②( )が大阪からおこった。 ① A 談林派 B 貞門派 C 蕉風俳諧 ② A 談林派 B 貞門派 C 蕉風俳諧3.江戸時代の文学は、①( )といえる。②( )は、厳重な身分制度に縛られて いた中で、経済旳余裕ができると、遊里や芝居に楽しみを見出していた。そういった 遊びの世界で、社交旳に洗練された享楽精神を③( )と呼び、この理念が浮世草 子や浄瑠璃に取り入れられている。江戸文学期の洒落本?人情本には、遊里の事情に よく通じていて失敗しないことを誇りとする④( )の理念、また、都会風に洗練 された、江戸っ子のさっぱりした意気地をさす⑤( )の理念が描かれている。 ① A 庶民の文学 B 役員の文学 C 町人の文学 ② A 庶民 B 役員 C 町人 ③ A 粋 B 意気 C 通 ④ A 粋 B 意気 C 通 ⑤ A 粋 B 意気 C 通4.江戸における読本の基礎を作ったのは①( )である。『南総里見八犬伝』で読本の代表旳作者となったのは②( )である。 ① A 山東京伝 B 滝沢馬琴 C 上田秋成 ② A 山東京伝 B 滝沢馬琴 C 上田秋成5.賀茂真淵は、①( )を著して国学を体系化し、発展させた。真淵はまた歌人とし ても活躍し、『ますらをぶり』という②( )の歌を詠んだ。 ① A 『万葉考』 B 『万葉代匠記』 C 『万葉集』 ② A 五七調 B 万葉調 C 新古今調 6.俳諧で、「さび」「しをり」などで表される幽玄?閑寂の句風は( )と呼ばれる。 A 浮世風 B 蕉風 C 古風 7.芭蕉の『俳諧七部集』はそれぞれ①( )、②( )、③( )、④( )、⑤ ( )、⑥( )、⑦( )を指す。 ① A 『夏の日』 B 『秋の日』 C 『冬の日』 ② A 『春の日』 B 『夏の日』 C 『秋の日』 ③ A 『矌野』 B 『嵯峨野』 C 『宇野』 ④ A 『奥の細道』 B 『ひさご』 C 『野ざらし紀行』 ⑤ A 『猿蓑』 B 『鹿島紀行』 C 『更科紀行』 ⑥ A 『笈の小文』 B 『炭俵』 C 『幻住庵記』 ⑦ A 『嵯峨日記』 B...