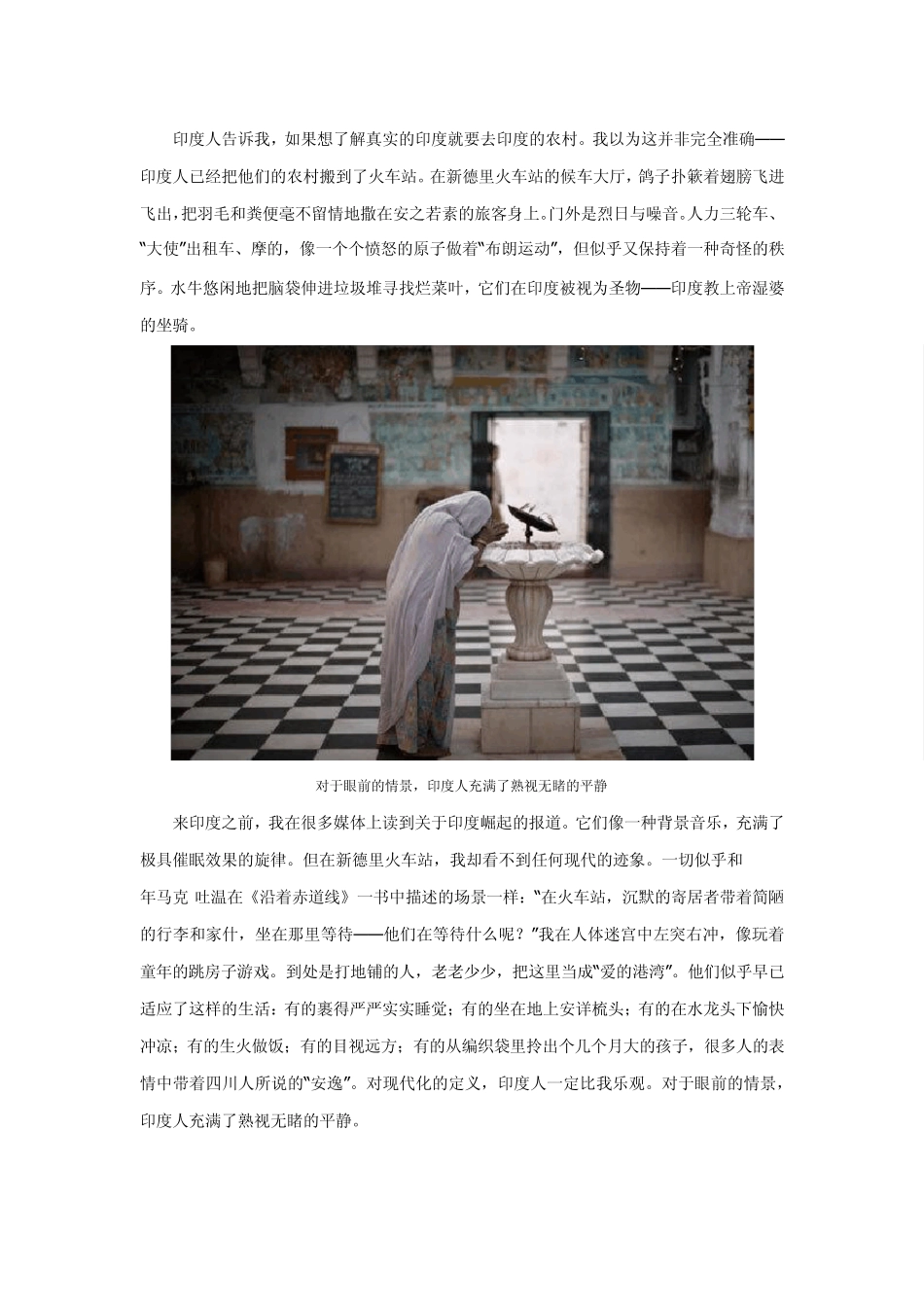

印度人告诉我,如果想了解真实的印度就要去印度的农村。我以为这并非完全准确——印度人已经把他们的农村搬到了火车站。在新德里火车站的候车大厅,鸽子扑簌着翅膀飞进飞出,把羽毛和粪便毫不留情地撒在安之若素的旅客身上。门外是烈日与噪音。人力三轮车、“大使”出租车、摩的,像一个个愤怒的原子做着“布朗运动”,但似乎又保持着一种奇怪的秩序。水牛悠闲地把脑袋伸进垃圾堆寻找烂菜叶,它们在印度被视为圣物——印度教上帝湿婆的坐骑。 对于眼前的情景,印度人充满了熟视无睹的平静 来印度之前,我在很多媒体上读到关于印度崛起的报道。它们像一种背景音乐,充满了极具催眠效果的旋律。但在新德里火车站,我却看不到任何现代的迹象。一切似乎和1897年马克·吐温在《沿着赤道线》一书中描述的场景一样:“在火车站,沉默的寄居者带着简陋的行李和家什,坐在那里等待——他们在等待什么呢?”我在人体迷宫中左突右冲,像玩着童年的跳房子游戏。到处是打地铺的人,老老少少,把这里当成“爱的港湾”。他们似乎早已适应了这样的生活:有的裹得严严实实睡觉;有的坐在地上安详梳头;有的在水龙头下愉快冲凉;有的生火做饭;有的目视远方;有的从编织袋里拎出个几个月大的孩子,很多人的表情中带着四川人所说的“安逸”。对现代化的定义,印度人一定比我乐观。对于眼前的情景,印度人充满了熟视无睹的平静。 和咖喱味的空气——那是人性的气息、印度的味道。“感受异国情调的首要工具是嗅觉,”T.S。艾略特曾说如果他没有去世,我真想告诉他,他的话可靠如久经考验的革命战士。穿过形式主义、敷衍了事的安检,我看到足足长达一公里的“百年纪念”号列车。它横亘在 1号月台下,每节车厢上都标示着等级。从普通坐席(Non-AC)走到豪华空调舱(EC),走过的不仅是几百米距离和相差 5倍多的票价,更是两个泾渭分明的阶级。空调舱的人多来自新兴的中产阶级,他们富裕、有教养、说英语,是时代的受益者,而普通坐席的乘客则是印度的普罗大众,是那些经常在电视里出镜的坐在车顶上、吊在车厢外的百姓。 印度的铁路已有 158年的历史。1853年 4月 16日,孟买到塔纳 31公里的铁路开通,宣告印度开启了现代化进程,而彼时中国还在经历太平天国起义的阵痛。最初,英国殖民者怀疑,在印度这个充斥着苦行僧和乞丐的国度,是否有必要修建铁路。他们付得起车票?他们有提高生活节奏的必要?最重要的,他们会选择火车而不是牛车出行吗?种姓制度也是一大麻烦。...