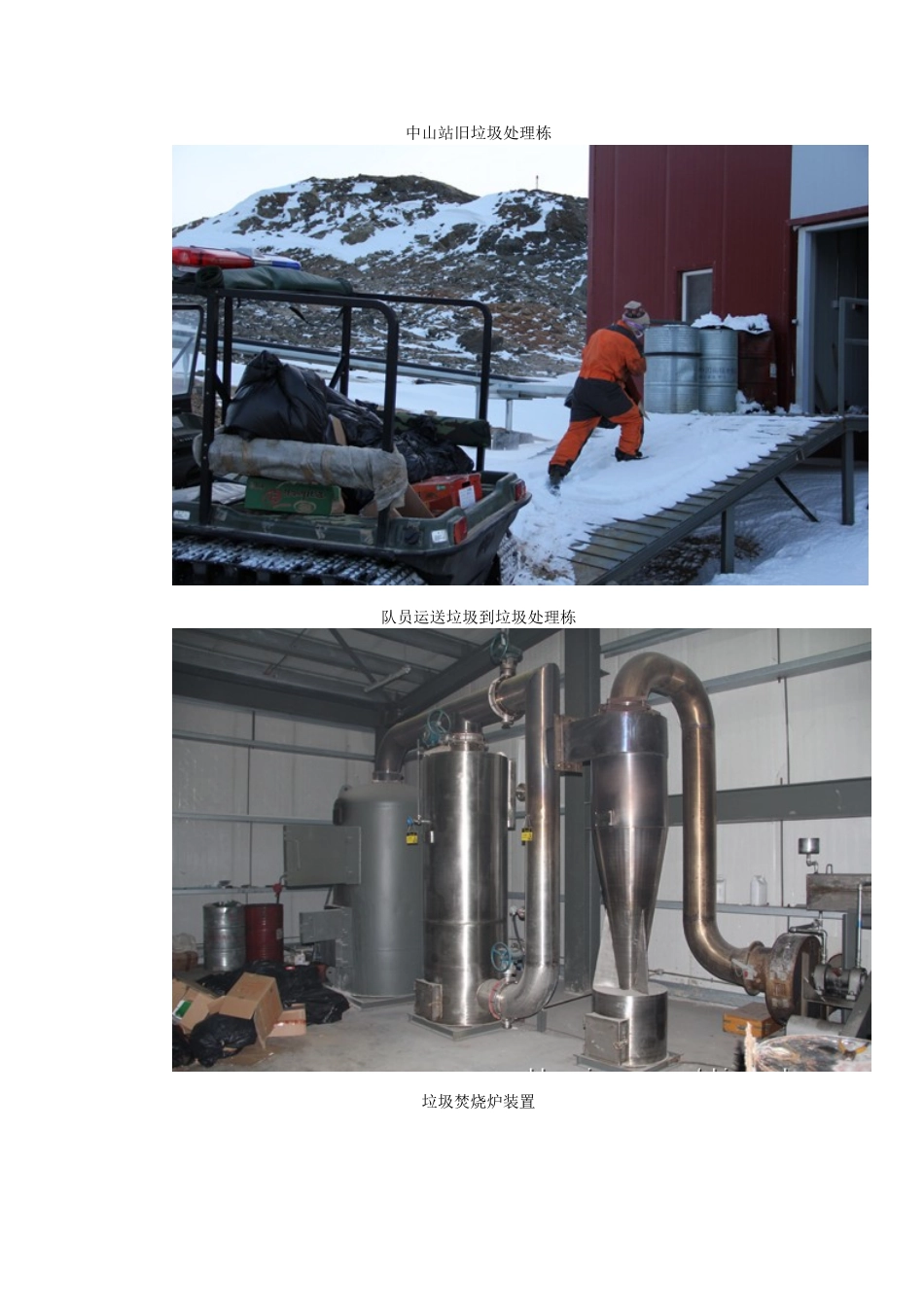

十三章:南极考察站的垃圾和污水是怎样处理的?南极大陆各处的科考站常年有人生活,人类活动所产生的垃圾如何处理就成了一个重大问题。1991年通过的《关于环境保护的南极条约议定书》从“南极环境评估”、“南极动植物保护”、“南极废物处理与管理”、“防止海洋污染”和“南极特别保护区”五个方面,对各国南极科考活动作出了严格规定,特别强调各缔约国要对固体废弃物、食品废弃物、化学药品废弃物及可燃性废弃物采取不同处理方式,以免对脆弱的南极环境造成损害。严格的垃圾管理制度南极是地球上最后一块净土,对地球生命的延续有着举足轻重的作用,因此有幸登上南极大陆的各国考察者必须自觉保持好这里的生态环境,在各项环保措施中,对科考站生活垃圾的处理尤为重要。各个国家的南极考察站一般建有垃圾处理设备,主要是焚烧炉,用以处理可以进行无害燃烧的固体废弃物,也就是可燃垃圾。经过焚烧炉的高温焚烧处理,只剩下极少量的灰烬。对于考察站上不具备条件处理的废弃物、不能燃烧或燃烧时产生有害物质的塑料等垃圾,需要尽量减少体积,比如玻璃瓶要打碎、易拉罐要压扁,垃圾要妥善保管,待船运回国内处理。我国极地科考活动历来高度重视环境保护问题,在我国的中山、长城两个考察站,20多年来中国南极人一直严格执行着国际通行的《南极站废弃物处理规定》。2002年,我国南极工作者还制定了更为严格的《废弃物处理方法补充办法》。所有考察项目在开展之前都要进行环境影响评估和监测;长城站和中山站均建立了先进的废物、污水处理系统,及时处理站上产生的垃圾;从2002年起中国极地考察中山站、长城站、昆仑站和船上都启用了环保清洁产品,考察队员穿戴的衣物也要做特殊处理,在中山站,在各处建筑的一楼,均设有红色、黄色和绿色三个垃圾桶,分别用放置可再生垃圾、食物等一般垃圾、不可降解废弃物。每天上午9时、下午6时,有专人对当日产生的垃圾进行再次分类,一般生活垃圾被送进中山站的垃圾焚烧炉销毁处理;不可降解的塑料袋、罐头铁盒和碎玻璃被立即打包,存入库房,在适当时候运回国内处理。中山站的废物处理系统由焚烧炉、换热器和除尘器三部分组成,其设计充分体现了节能理念。夏季,站上人员较多,垃圾焚烧工作量较大,一般1天就要焚烧一次,每次焚烧需要6、7个小时;进入冬季,中山站产生的垃圾将大幅减少。中国南极长城站的各个建筑里都有6个垃圾桶,每个垃圾桶的外面都贴有相应的垃圾种类。长城站内的垃圾主要有6大类:玻璃类垃圾、金属垃圾、纸质垃圾、塑料垃圾、废旧电池和食物残渣。在室内科考队员们需要把不同种类的垃圾投放到相应的垃圾箱内,野外考察完毕后,科考队员们还要把实验后留下的垃圾带回站内做进一步处理。中山站原先的垃圾处理栋中的焚烧炉因达不到南极环保的要求,为此在中山站“十五”能力改造期间对中山站的垃圾处理栋和污水处理栋进行了新的建造,配置的设备满足南极环境保护的要求。新垃圾处理栋中配置的焚烧炉装置有炉本体、燃烧系统、送风机、排风机、燃烧机及柴油输送系统、烟道、热交换降温系统、集尘器系统、控制系统、烟囱等系统组成。焚烧生活垃圾时将干燥的垃圾投入炉本体的燃烧室,由燃烧机自动点燃,垃圾在燃烧室内充分氧化、热解、燃烧,产生的高温烟气经热交换器降温,降温后的烟气进入集尘器系统除去颗粒粉尘,将气体经烟囱排入大气。而且纸制垃圾等在焚烧炉中进行两次充分燃烧,燃烧时产生的浓烟经过降温、过滤、沉降等几道工序后形成无色的无污染气体后才通过烟道排出室外,因此,在烟道口根本看不到黑色烟雾,只能看到无色的气体遇到冷空气所产生的飘动视觉影像。垃圾焚烧后产生的炉灰也不能随意倾倒,需及时封箱处理,届时随“雪龙”号一同运回国内。由于国情不同,有些国家的南极考察站无力处理自己产生的垃圾,而在20年的科考进程中,热情的中国考察队经常帮助其他国家的考察站处理垃圾。第15次南极考察时,我国不仅运走了积累在中山站的几百吨垃圾,还帮助澳大利亚戴维斯站运回了9个集装箱的垃圾。当船到达澳大利亚马利亚洲霍巴特港,政府破例让船停靠在码头,并受到当地群众的热烈欢迎。中山站新垃圾处理栋中山...