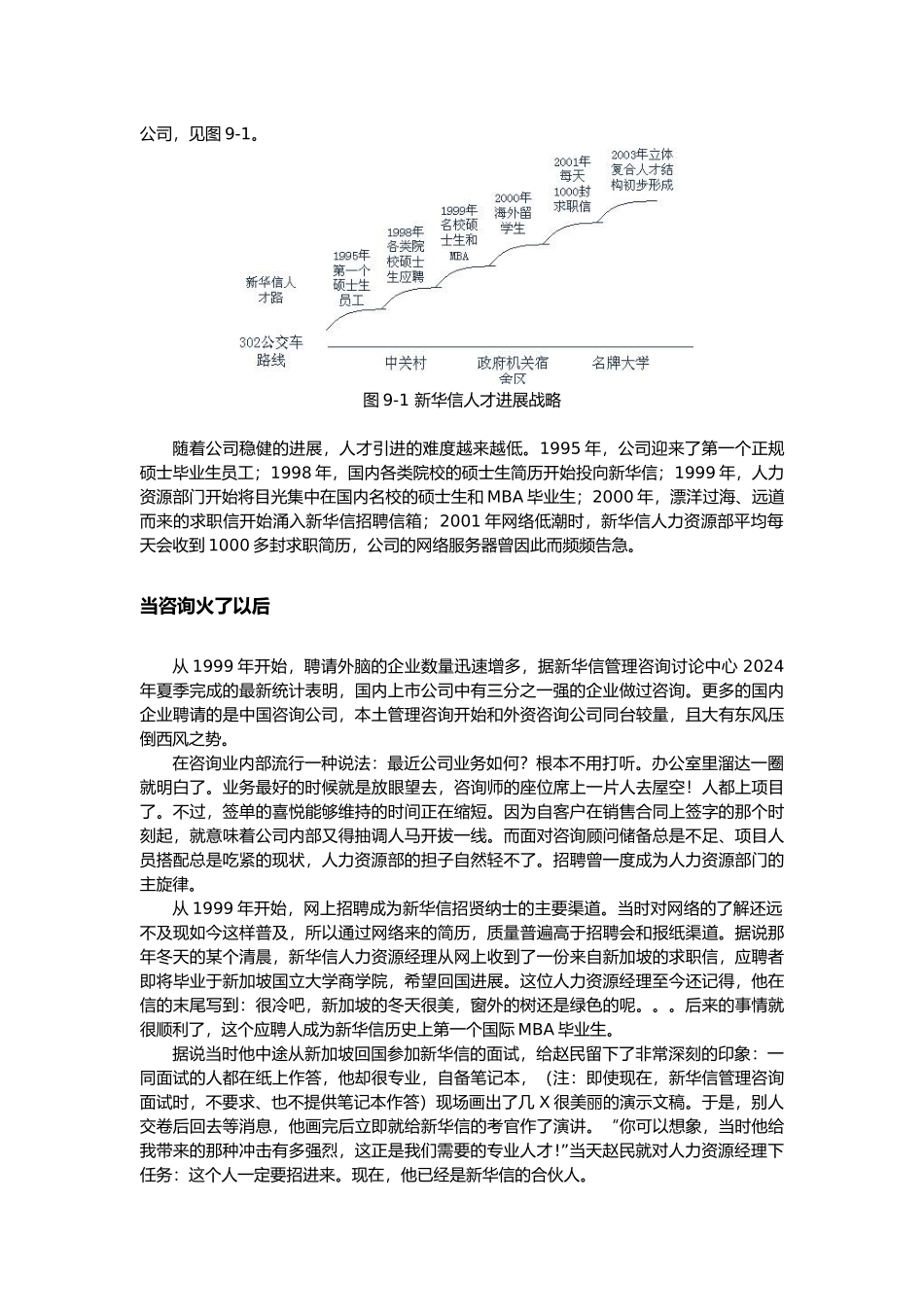

一个中国咨询公司的“风雨十年”——历程·经验·教训·得失“谈及当代中国企业的战略和人力资源,我认为我十年创业以来,体会最深的一条是:当代中国企业没有根本性的好战略与坏战略之分,只有好的战略实施和坏的战略实施之分有合适的人和用对人,坏战略也是好战略;没有合适的人和用不对人,好战略也是坏战略。”——赵民 人才何日不危机第一节 把好入行第一关——招聘生如春笋,死如流星——这句话恰如其分地描绘了中国民营企业的生存现状。《南方周末》曾公布了这样一组数据:截至 2024 年上半年,我国内地民营企业达 221 万家,并正以平均每天成立 800 多家的速度增长。但是,我国内地民营企业有七、八成活不过三、五年,一、二成在五到十年内关门,能坚持十五年以上的仅占 5%。——真是凤毛麟角。究其原因,归根到底就是一个字:人。中国民营企业家整体素养较低的现状严重制约了中国企业增强其核心竞争力。有人甚至为中国民营企业老总编了个顺口溜式的总结:拍脑袋决策,拍胸脯表态,拍桌子骂人,拍屁股走人。——真是一针见血。这里我们剖析的是一个##产业中处于快速上升通道的公司,是一个给企业家提供专业服务的智力型公司,是一个对“人才”的定义有着更深的理解和更高的要求的公司。但是长期以来,这个行业始终处于人才数量稀缺、质量危机的状态。中国管理咨询业历史上,应该说有两轮人才稀缺高峰。第一轮,是在 1995 年外资管理咨询进入中国后,忽如一夜春风来,咨询公司、资讯公司鳞次栉比。这时对人才的需求特点是:重数量和轻质量。第二轮,是经历了 1995 年到 1999 年市场的大浪淘沙之后,幸存下来并且日益壮大的本土咨询公司掀起的人才热需潮流。这一轮的需求特点是:重质量甚于重数量。这两次高峰,新华信都在其中。一条公交线 一条人才路回想当初,一个靠智力生存的公司对人才的渴求是何等的迫切。公司刚成立,摆在眼前的最大的问题有两个:外部的客户和内部的员工。而没有过硬的团队,哪来的客户呢?赵民记忆犹新的是:在创业之初的两年里,新华信根本招不到本科生,来个大专生就是宝贝了。当年的人力资源总监讲述了这样一件曲折的小事:曾有一个清华的女硕士毕业生前来应聘,以她的能力,自然各项考试均顺利过关,双方很快就讲好了上班时间——假如后面的故事没有发生,那么她应该是新华信员工中的第一个硕士生。到了入职的那一天,她没有来。在人力资源总监充分的沟通和动员下,第二天她来了,来参加新华信...