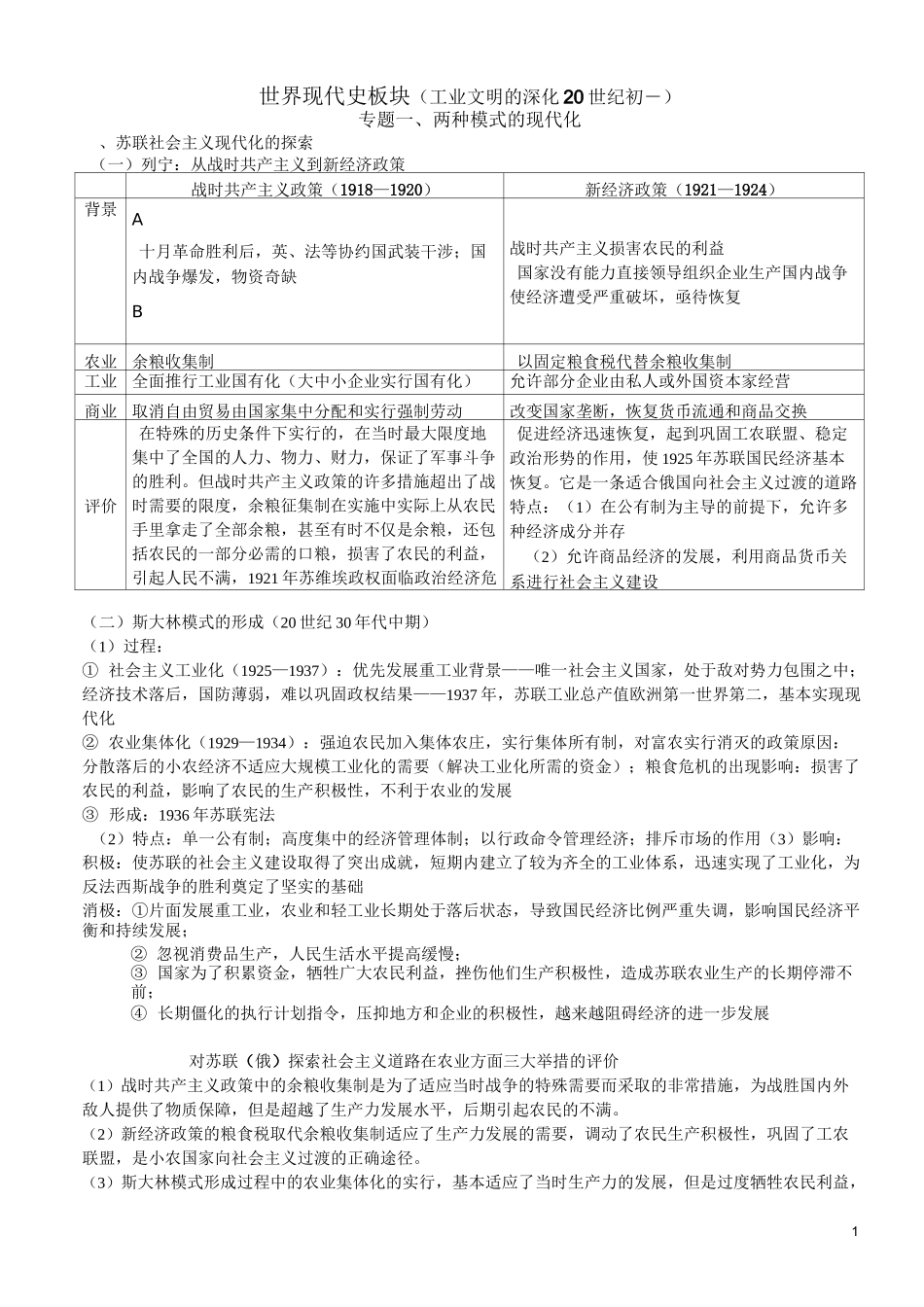

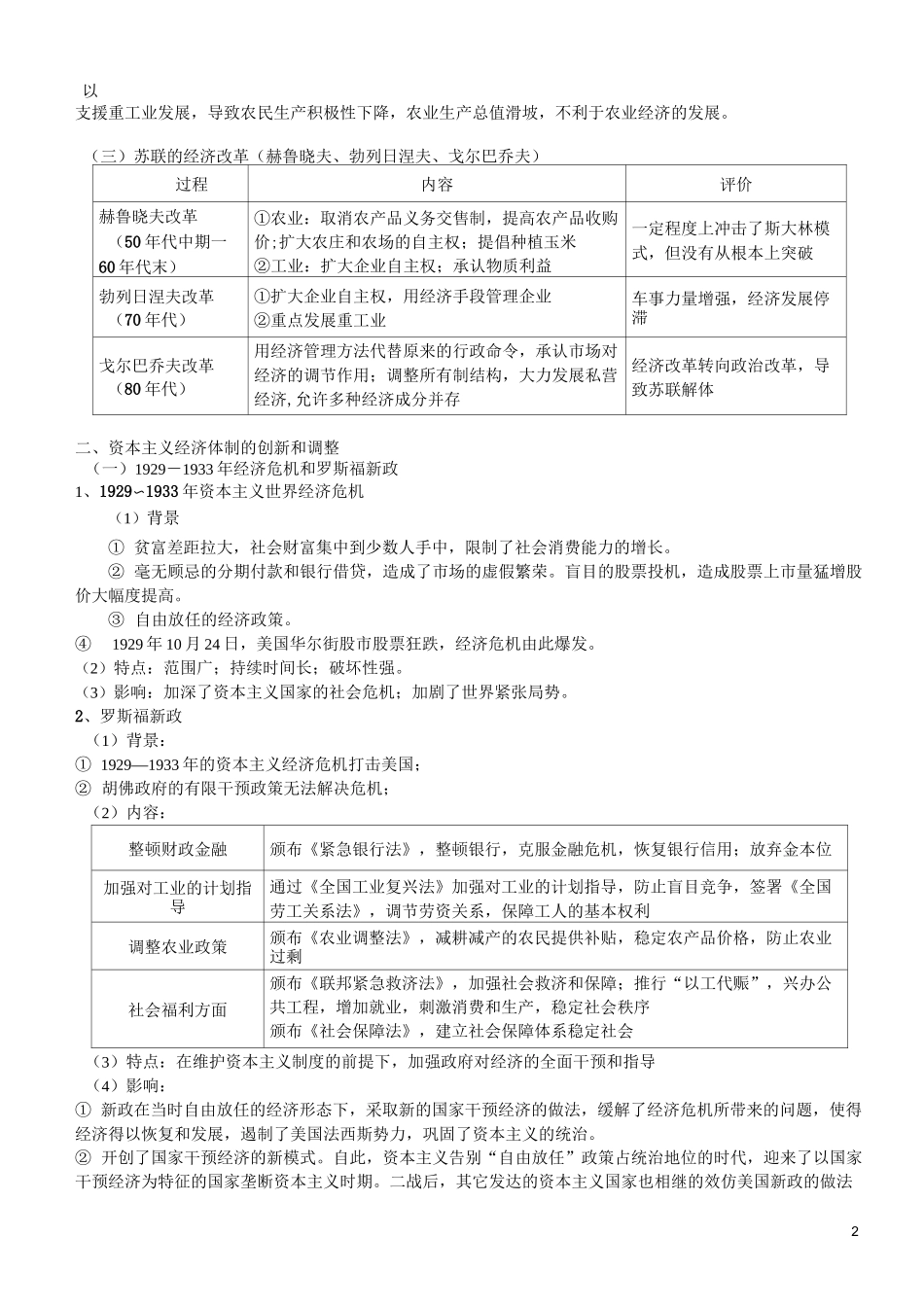

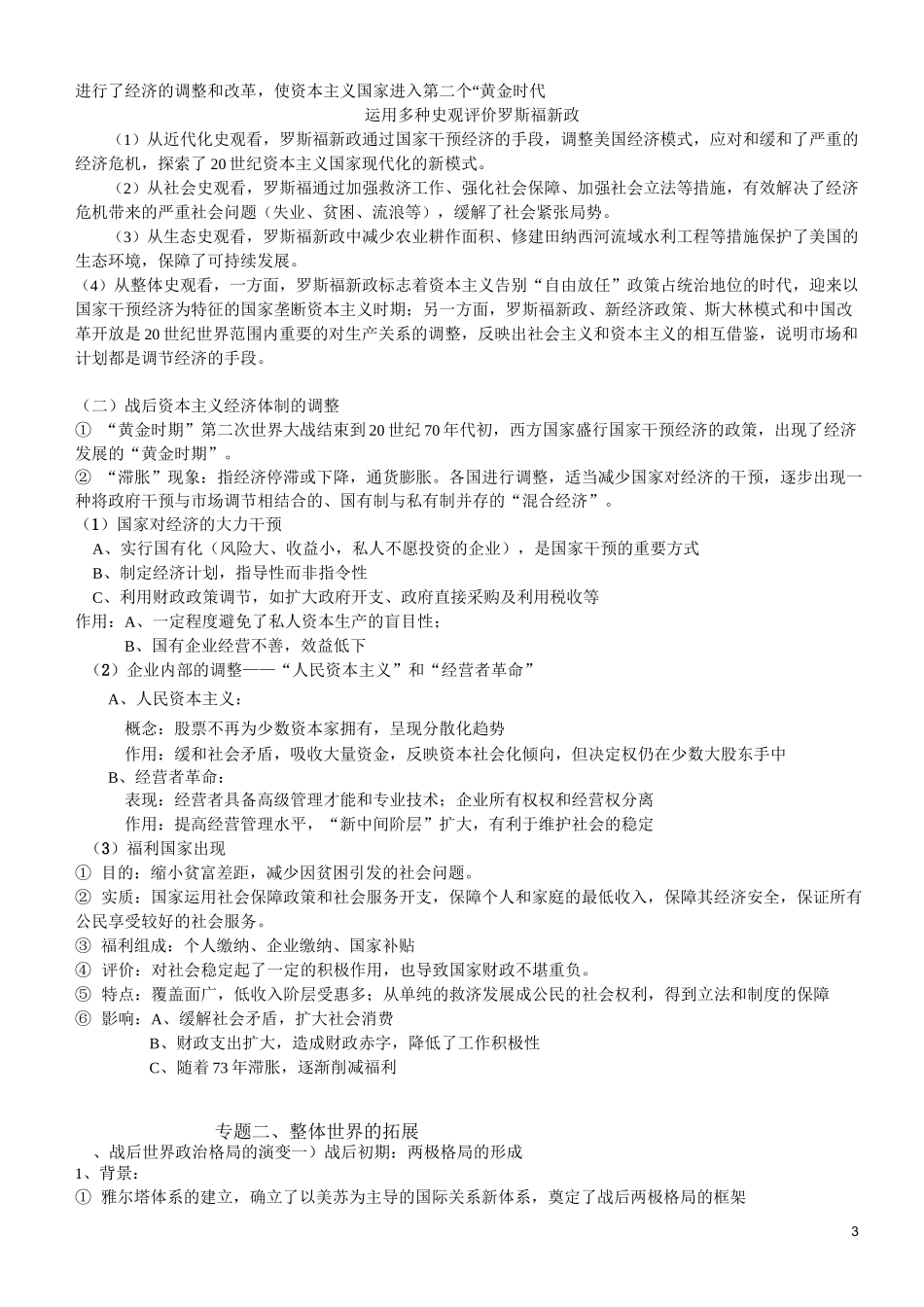

1世界现代史板块(工业文明的深化 20 世纪初-)专题一、两种模式的现代化、苏联社会主义现代化的探索(一)列宁:从战时共产主义到新经济政策战时共产主义政策(1918—1920)新经济政策(1921—1924)背景A十月革命胜利后,英、法等协约国武装干涉;国内战争爆发,物资奇缺B战时共产主义损害农民的利益国家没有能力直接领导组织企业生产国内战争使经济遭受严重破坏,亟待恢复农业余粮收集制以固定粮食税代替余粮收集制工业全面推行工业国有化(大中小企业实行国有化)允许部分企业由私人或外国资本家经营商业取消自由贸易由国家集中分配和实行强制劳动改变国家垄断,恢复货币流通和商品交换评价在特殊的历史条件下实行的,在当时最大限度地集中了全国的人力、物力、财力,保证了军事斗争的胜利。但战时共产主义政策的许多措施超出了战时需要的限度,余粮征集制在实施中实际上从农民手里拿走了全部余粮,甚至有时不仅是余粮,还包括农民的一部分必需的口粮,损害了农民的利益,引起人民不满,1921 年苏维埃政权面临政治经济危机促进经济迅速恢复,起到巩固工农联盟、稳定政治形势的作用,使 1925 年苏联国民经济基本恢复。它是一条适合俄国向社会主义过渡的道路特点:(1)在公有制为主导的前提下,允许多种经济成分并存(2)允许商品经济的发展,利用商品货币关系进行社会主义建设(二)斯大林模式的形成(20 世纪 30 年代中期)(1)过程:① 社会主义工业化(1925—1937):优先发展重工业背景——唯一社会主义国家,处于敌对势力包围之中;经济技术落后,国防薄弱,难以巩固政权结果——1937 年,苏联工业总产值欧洲第一世界第二,基本实现现代化② 农业集体化(1929—1934):强迫农民加入集体农庄,实行集体所有制,对富农实行消灭的政策原因:分散落后的小农经济不适应大规模工业化的需要(解决工业化所需的资金);粮食危机的出现影响:损害了农民的利益,影响了农民的生产积极性,不利于农业的发展③ 形成:1936 年苏联宪法(2)特点:单一公有制;高度集中的经济管理体制;以行政命令管理经济;排斥市场的作用(3)影响:积极:使苏联的社会主义建设取得了突出成就,短期内建立了较为齐全的工业体系,迅速实现了工业化,为反法西斯战争的胜利奠定了坚实的基础消极:①片面发展重工业,农业和轻工业长期处于落后状态,导致国民经济比例严重失调,影响国民经济平衡和持续发展;② 忽视消费品生产,人民生活水平提高缓慢;③...