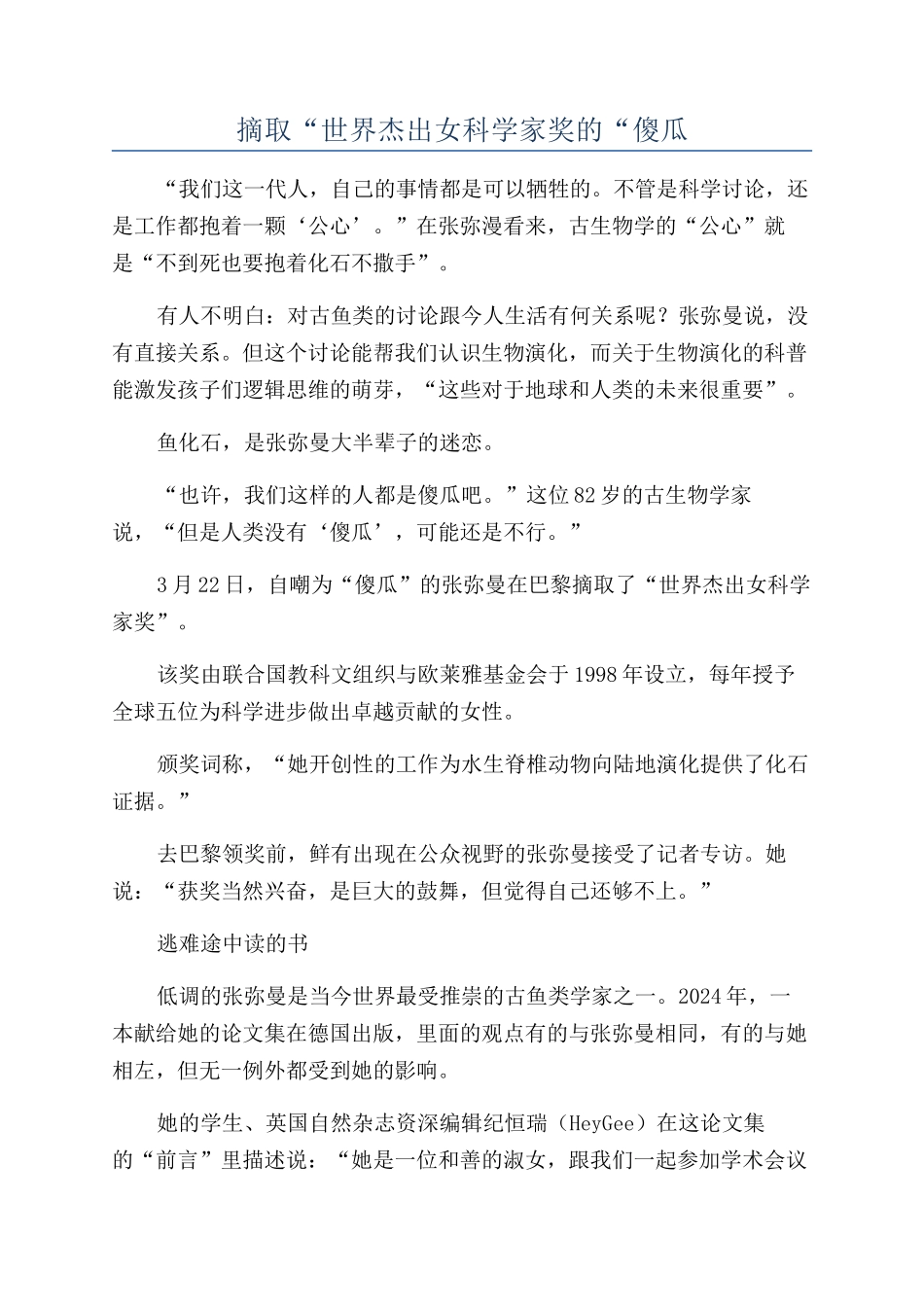

摘取“世界杰出女科学家奖的“傻瓜“我们这一代人,自己的事情都是可以牺牲的。不管是科学讨论,还是工作都抱着一颗‘公心’。”在张弥漫看来,古生物学的“公心”就是“不到死也要抱着化石不撒手”。有人不明白:对古鱼类的讨论跟今人生活有何关系呢?张弥曼说,没有直接关系。但这个讨论能帮我们认识生物演化,而关于生物演化的科普能激发孩子们逻辑思维的萌芽,“这些对于地球和人类的未来很重要”。鱼化石,是张弥曼大半辈子的迷恋。“也许,我们这样的人都是傻瓜吧。”这位 82 岁的古生物学家说,“但是人类没有‘傻瓜’,可能还是不行。”3 月 22 日,自嘲为“傻瓜”的张弥曼在巴黎摘取了“世界杰出女科学家奖”。该奖由联合国教科文组织与欧莱雅基金会于 1998 年设立,每年授予全球五位为科学进步做出卓越贡献的女性。颁奖词称,“她开创性的工作为水生脊椎动物向陆地演化提供了化石证据。”去巴黎领奖前,鲜有出现在公众视野的张弥曼接受了记者专访。她说:“获奖当然兴奋,是巨大的鼓舞,但觉得自己还够不上。”逃难途中读的书低调的张弥曼是当今世界最受推崇的古鱼类学家之一。2024 年,一本献给她的论文集在德国出版,里面的观点有的与张弥曼相同,有的与她相左,但无一例外都受到她的影响。她的学生、英国自然杂志资深编辑纪恒瑞(HeyGee)在这论文集的“前言”里描述说:“她是一位和善的淑女,跟我们一起参加学术会议的野外考察,总是饶有兴趣地倾听我们一派学生腔的叽叽喳喳,而她自己却不显山不露水。”而眼前的张弥曼看起来像一位慈爱的祖母,轻声细语,一身蓝色的套头毛衣、布裤和披肩,衬得她皮肤白皙,几乎没有长期野外工作的沧桑。她有一双名震古生物圈的巧手,总能把化石和岩石沉积物准确地剥离。“我信任我的双手还不算太笨拙。”张弥曼的回忆从此开始,“因为我的父亲在医学院工作,我常常穿过解剖室去他的办公室喊他吃饭,看惯了许多男、女学生在实验室解剖尸体。高中实验课,我解剖很细的小蚯蚓也不会碰破血管。”1936 年生于南京的张弥曼,是家中长女。父亲出身贫寒,靠族人借款上中学,后来靠公费去芝加哥大学深造。学成归国后,他在上海的一家医学院谋得教职,教人体生理学。父亲开明,常带她去溪边网虾,到菜地捉虫,到麦田看蚂蚁怎么沿着麦秆爬上去寻找蚜虫,用放大镜观察花的雌雄蕊和昆虫复眼等。“我们可以在父亲面前随意发表意见,甚至和他争吵,而他对我们总是和颜悦色。”母亲严厉。“我生性顽劣。母...