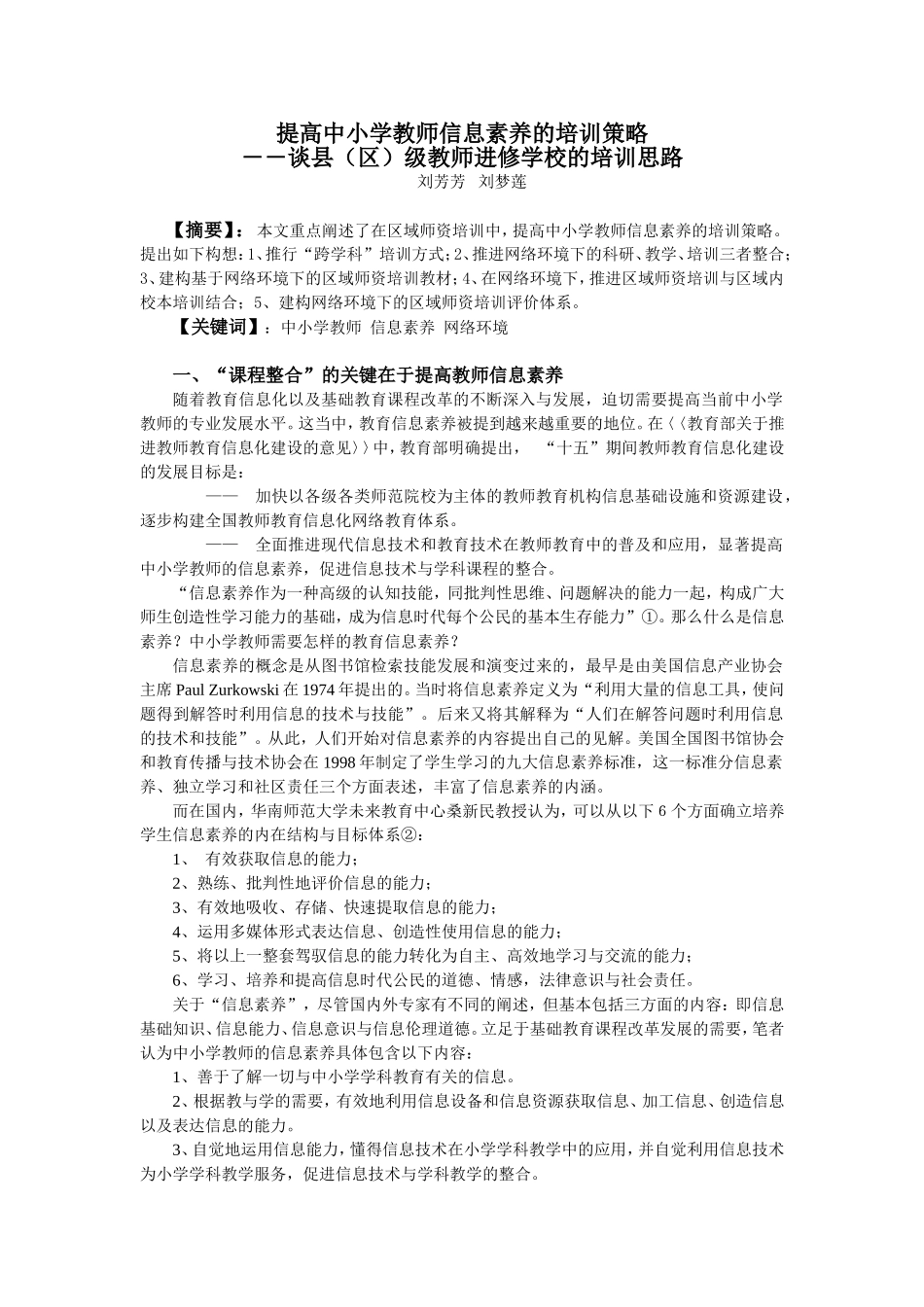

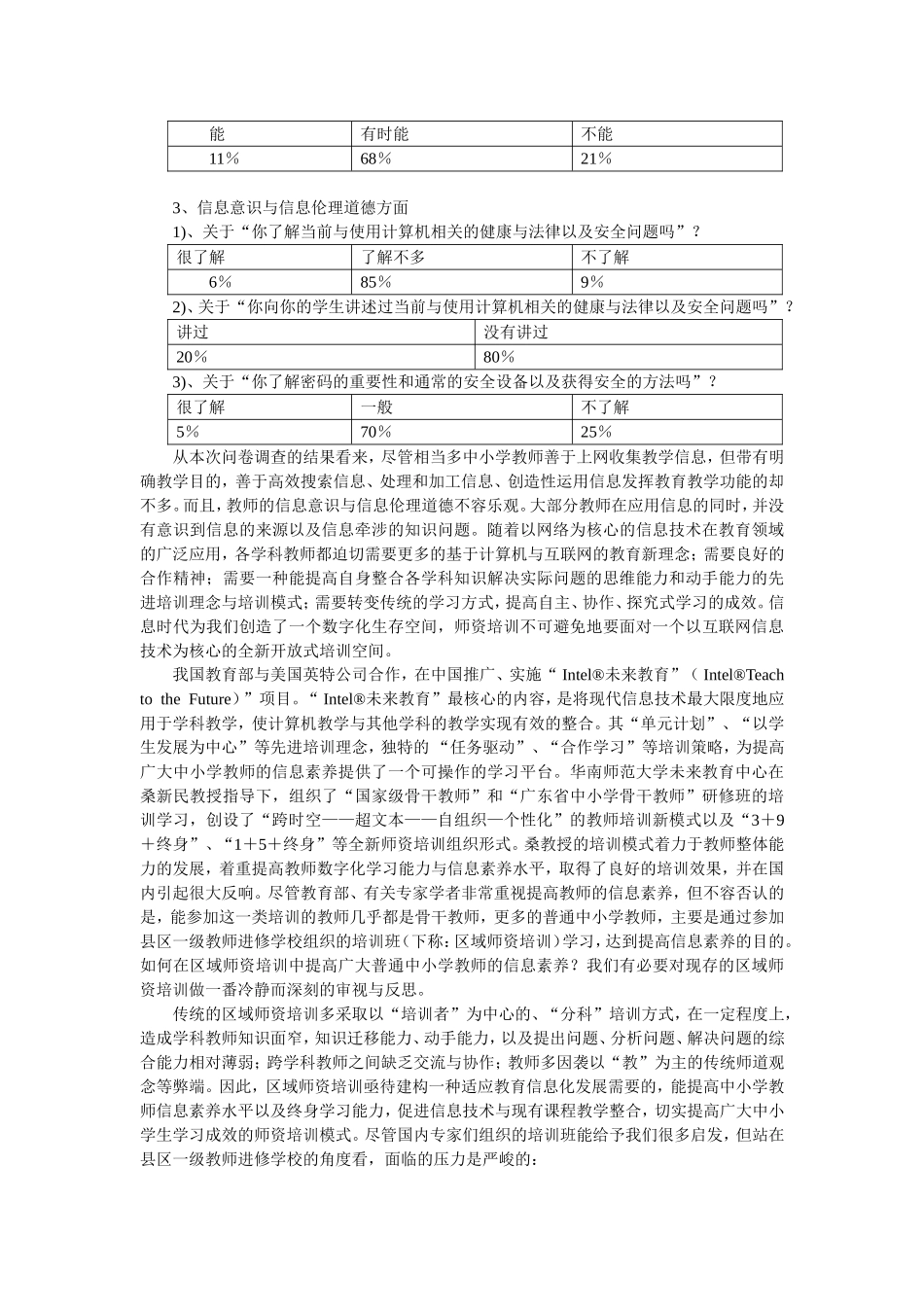

提高中小学教师信息素养的培训策略――谈县(区)级教师进修学校的培训思路刘芳芳刘梦莲【摘要】:本文重点阐述了在区域师资培训中,提高中小学教师信息素养的培训策略。提出如下构想:1、推行“跨学科”培训方式;2、推进网络环境下的科研、教学、培训三者整合;3、建构基于网络环境下的区域师资培训教材;4、在网络环境下,推进区域师资培训与区域内校本培训结合;5、建构网络环境下的区域师资培训评价体系。【关键词】:中小学教师信息素养网络环境一、“课程整合”的关键在于提高教师信息素养随着教育信息化以及基础教育课程改革的不断深入与发展,迫切需要提高当前中小学教师的专业发展水平。这当中,教育信息素养被提到越来越重要的地位。在〈〈教育部关于推进教师教育信息化建设的意见〉〉中,教育部明确提出,“十五”期间教师教育信息化建设的发展目标是:——加快以各级各类师范院校为主体的教师教育机构信息基础设施和资源建设,逐步构建全国教师教育信息化网络教育体系。——全面推进现代信息技术和教育技术在教师教育中的普及和应用,显著提高中小学教师的信息素养,促进信息技术与学科课程的整合。“信息素养作为一种高级的认知技能,同批判性思维、问题解决的能力一起,构成广大师生创造性学习能力的基础,成为信息时代每个公民的基本生存能力”①。那么什么是信息素养?中小学教师需要怎样的教育信息素养?信息素养的概念是从图书馆检索技能发展和演变过来的,最早是由美国信息产业协会主席PaulZurkowski在1974年提出的。当时将信息素养定义为“利用大量的信息工具,使问题得到解答时利用信息的技术与技能”。后来又将其解释为“人们在解答问题时利用信息的技术和技能”。从此,人们开始对信息素养的内容提出自己的见解。美国全国图书馆协会和教育传播与技术协会在1998年制定了学生学习的九大信息素养标准,这一标准分信息素养、独立学习和社区责任三个方面表述,丰富了信息素养的内涵。而在国内,华南师范大学未来教育中心桑新民教授认为,可以从以下6个方面确立培养学生信息素养的内在结构与目标体系②:1、有效获取信息的能力;2、熟练、批判性地评价信息的能力;3、有效地吸收、存储、快速提取信息的能力;4、运用多媒体形式表达信息、创造性使用信息的能力;5、将以上一整套驾驭信息的能力转化为自主、高效地学习与交流的能力;6、学习、培养和提高信息时代公民的道德、情感,法律意识与社会责任。关于“信息素养”,尽管国内外专家有不同的阐述,但基本包括三方面的内容:即信息基础知识、信息能力、信息意识与信息伦理道德。立足于基础教育课程改革发展的需要,笔者认为中小学教师的信息素养具体包含以下内容:1、善于了解一切与中小学学科教育有关的信息。2、根据教与学的需要,有效地利用信息设备和信息资源获取信息、加工信息、创造信息以及表达信息的能力。3、自觉地运用信息能力,懂得信息技术在小学学科教学中的应用,并自觉利用信息技术为小学学科教学服务,促进信息技术与学科教学的整合。4、树立正确的科学态度,自觉地按照法律和道德行为使用信息技术、进行与学科教育信息有关的教学活动,以身作则,引导、熏陶学生树立正确的知识产权意识,有较强的创新意识和进取精神。二、区域师资培训的现状及面临挑战为了比较客观和全面地了解当前小学学科教师对信息素养的认识水平、期望得到的信息素养技能和运用信息素养进行学科教学的具体情况,笔者对75名中小学老师(其中包括3名计算机老师)进行了一次关于信息素养的问卷调查活动。问卷是根据信息基础知识、信息能力、信息意识与信息伦理道德三方面的内容编排的,下面是部分内容的调查结果:1、信息基础知识方面1)、关于什么是“信息素养”?不了解稍有了解了解32%62%6%2)、关于“你熟悉国家课程标准中设置的学生应达到的与任教学科相关的信息素养标准吗”?很熟悉一般熟悉不熟悉5%42%53%2、信息能力方面1)、关于“你能否安装、卸载和应用相关的软件”?非常熟练较熟练能但不熟练不能9%30%39%22%2)、关于“你知道怎样对文件进行有效地管理吗”?知道一般不知道20%61%19%3)、关于“...