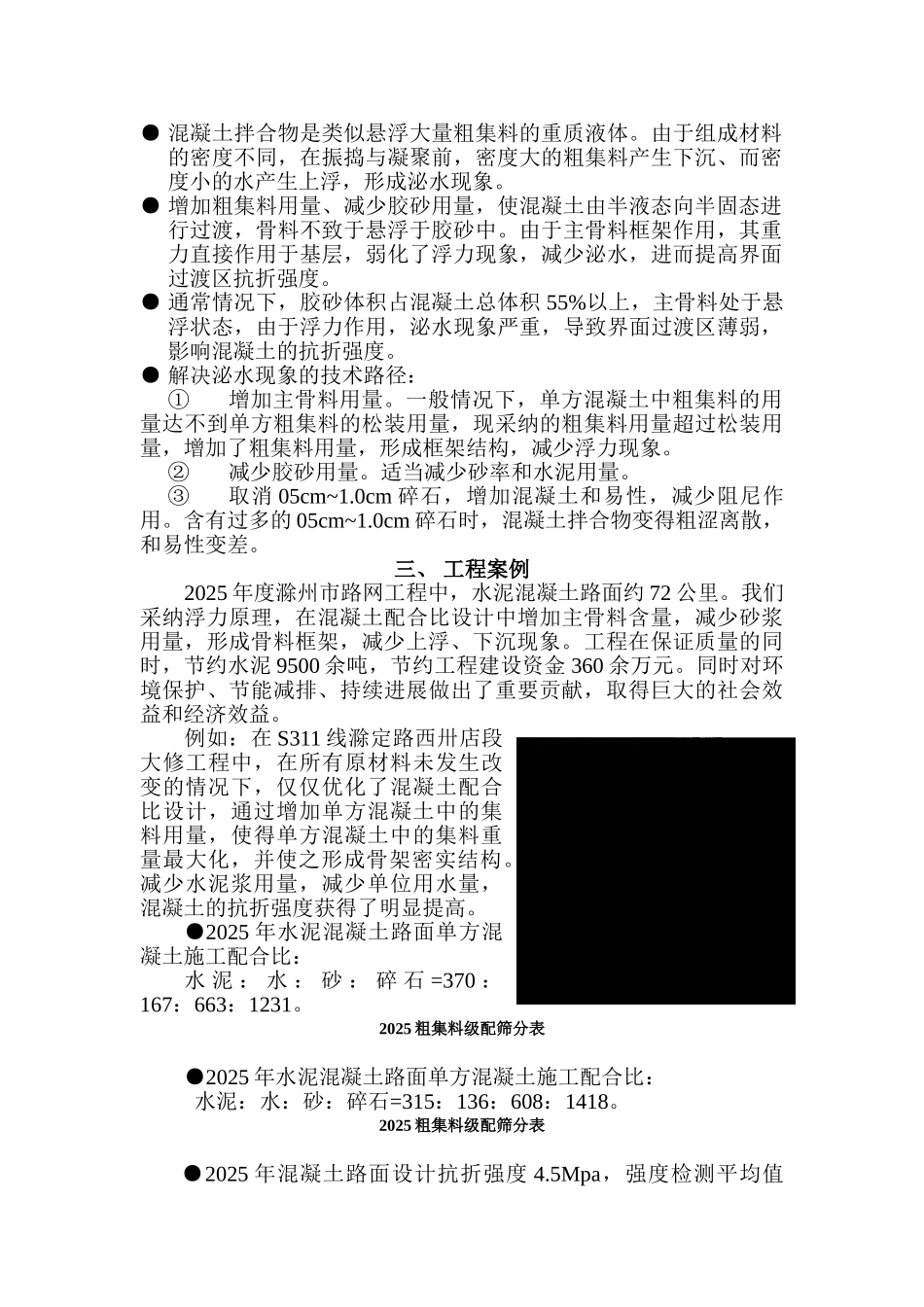

浮力原理在水泥混凝土抗折讨论中的应用初探2025 年初,滁州市公路局围绕如何提高水泥混凝土抗折强度开展了一系列的研讨活动。通过召开专题研讨会、下发思考题等形式多样的举措,全员参加,分析、讨论水泥混凝土的抗折破坏机理,指出影响混凝土强度的关键点——界面过渡区。本次给大家介绍的是利用浮力原理在提高混凝土抗折强度的一些思路和做法。一、 引 言● 水泥混凝土是由胶砂、粗集料、界面过渡区三相组成的混合体。界面过渡区是指在集料界面一定范围内的区域(5-10 微米),区域内存在着高空隙层,并向低孔隙率过渡。● 水泥混凝土抗折强度主要来自胶砂和粗集料。两者之中,一般来说,粗集料的抗拉强度高于胶砂强度,两者各占体积 50%左右。● 界面过渡区贡献的握裹力的大小直接影响到粗集料参加强度贡献的大小。界面过渡区的抗拉强度很大程度上决定混凝土的抗折强度。● 界面过渡区的结构薄弱是影响抗折强度的关键。● 界面过渡区的强度薄弱的表现形式有:① 过渡区结构疏松;② 过渡区的氢氧化钙晶体的影响;③ 过渡区存在微裂缝。● 振 捣 过 程 中 , 过 多 的 泌 水(自由水)是导致界面过渡区强度薄弱的重要因素。● 泌水现象:混凝土在拌和、运输和浇筑振捣到凝聚的整个过程中,由于骨料和水泥浆下沉、水分上升,在混凝土内部和表面析出水分的现象称之为泌水现象。 ● 泌水在上升过程中,由于粗集料的挡板效应,自由水积聚在粗集料的底面,形成结构疏松的界面过渡区。进而影响胶砂对粗集料的握裹力,影响粗集料参加抗折强度的贡献。二、 浮力原理的应用● 浮力原理:浸没在液态中的物体会受到液体来自各个方向的压力,密度小的受力的物体都会产生上浮。● 混凝土拌合物是类似悬浮大量粗集料的重质液体。由于组成材料的密度不同,在振捣与凝聚前,密度大的粗集料产生下沉、而密度小的水产生上浮,形成泌水现象。● 增加粗集料用量、减少胶砂用量,使混凝土由半液态向半固态进行过渡,骨料不致于悬浮于胶砂中。由于主骨料框架作用,其重力直接作用于基层,弱化了浮力现象,减少泌水,进而提高界面过渡区抗折强度。● 通常情况下,胶砂体积占混凝土总体积 55%以上,主骨料处于悬浮状态,由于浮力作用,泌水现象严重,导致界面过渡区薄弱,影响混凝土的抗折强度。● 解决泌水现象的技术路径:①增加主骨料用量。一般情况下,单方混凝土中粗集料的用量达不到单方粗集料的松装用量,现采纳的粗集料用量超...