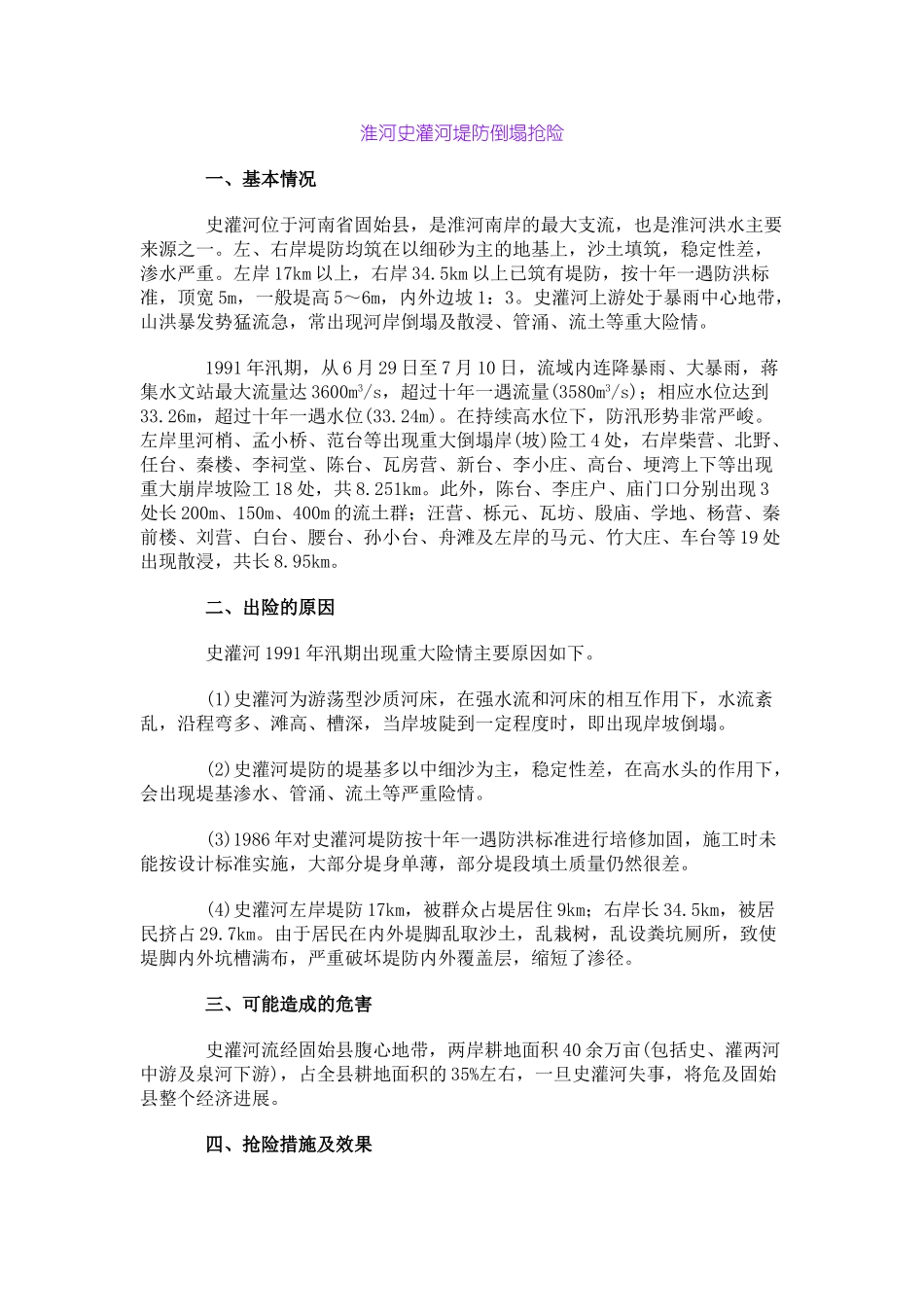

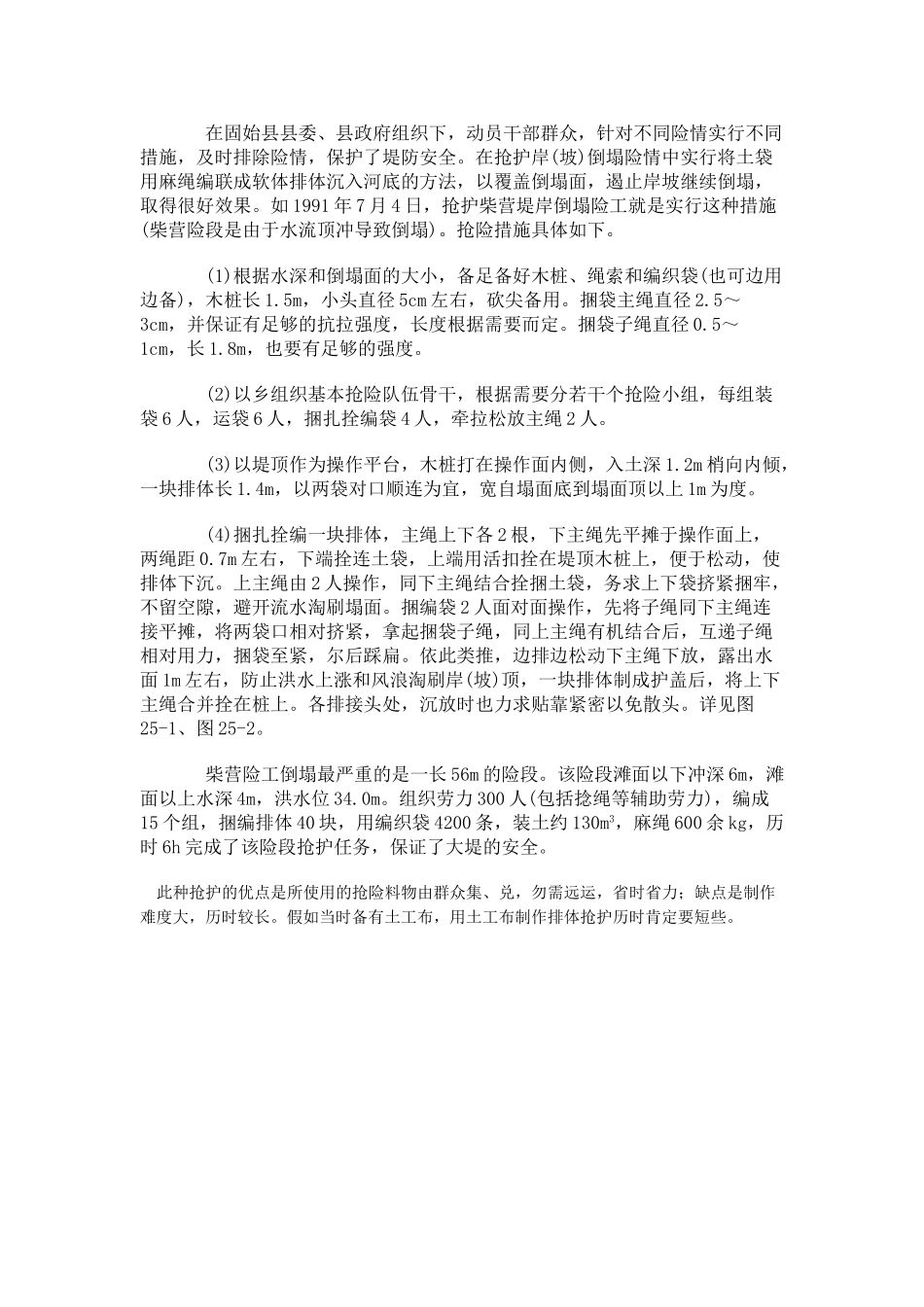

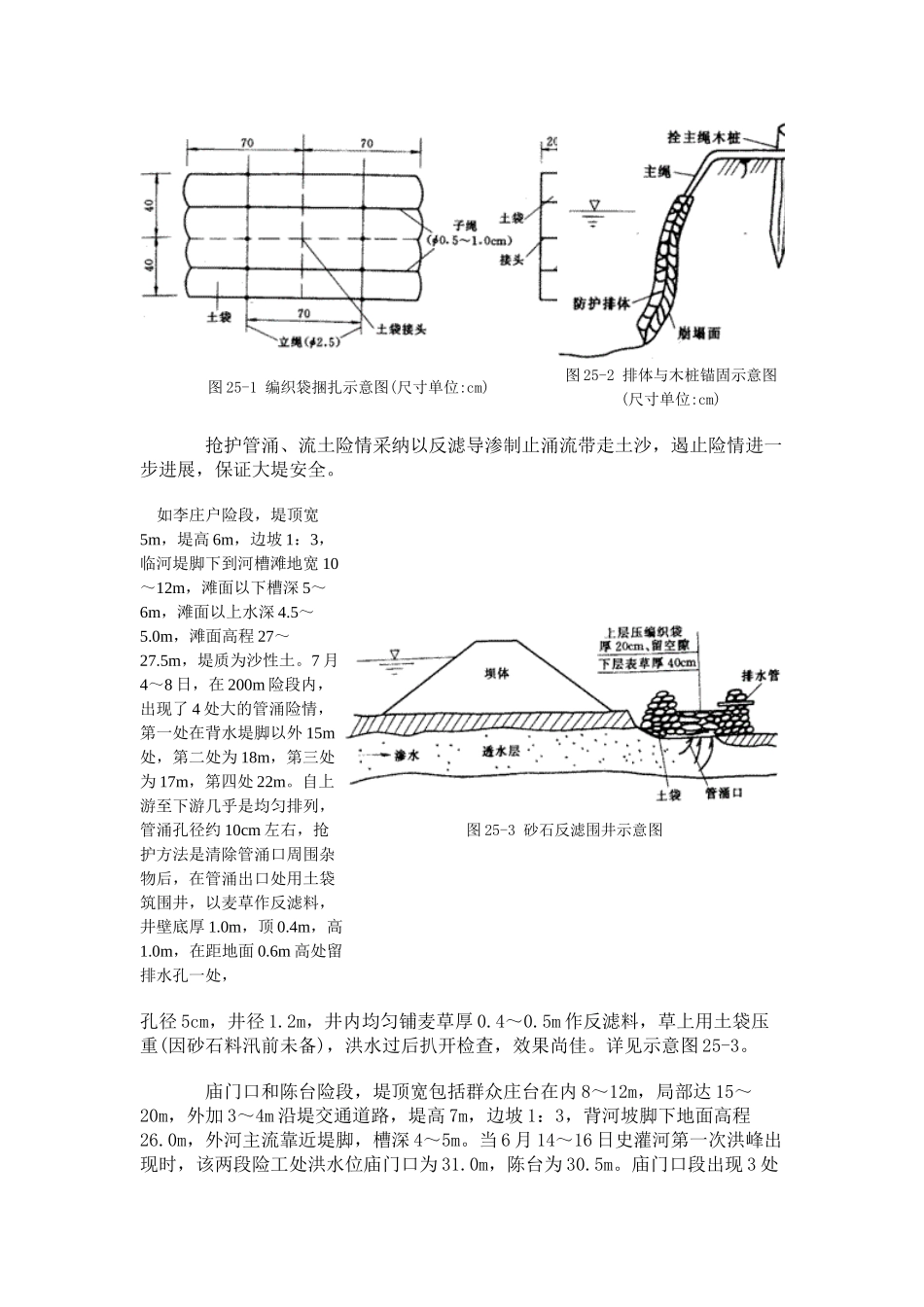

淮河史灌河堤防倒塌抢险 一、基本情况 史灌河位于河南省固始县,是淮河南岸的最大支流,也是淮河洪水主要来源之一。左、右岸堤防均筑在以细砂为主的地基上,沙土填筑,稳定性差,渗水严重。左岸 17km 以上,右岸 34.5km 以上已筑有堤防,按十年一遇防洪标准,顶宽 5m,一般堤高 5~6m,内外边坡 1:3。史灌河上游处于暴雨中心地带,山洪暴发势猛流急,常出现河岸倒塌及散浸、管涌、流土等重大险情。 1991 年汛期,从 6 月 29 日至 7 月 10 日,流域内连降暴雨、大暴雨,蒋集水文站最大流量达 3600m3/s,超过十年一遇流量(3580m3/s);相应水位达到33.26m,超过十年一遇水位(33.24m)。在持续高水位下,防汛形势非常严峻。左岸里河梢、孟小桥、范台等出现重大倒塌岸(坡)险工 4 处,右岸柴营、北野、任台、秦楼、李祠堂、陈台、瓦房营、新台、李小庄、高台、埂湾上下等出现重大崩岸坡险工 18 处,共 8.251km。此外,陈台、李庄户、庙门口分别出现 3处长 200m、150m、400m 的流土群;汪营、栎元、瓦坊、殷庙、学地、杨营、秦前楼、刘营、白台、腰台、孙小台、舟滩及左岸的马元、竹大庄、车台等 19 处出现散浸,共长 8.95km。 二、出险的原因 史灌河 1991 年汛期出现重大险情主要原因如下。 (1)史灌河为游荡型沙质河床,在强水流和河床的相互作用下,水流紊乱,沿程弯多、滩高、槽深,当岸坡陡到一定程度时,即出现岸坡倒塌。 (2)史灌河堤防的堤基多以中细沙为主,稳定性差,在高水头的作用下,会出现堤基渗水、管涌、流土等严重险情。 (3)1986 年对史灌河堤防按十年一遇防洪标准进行培修加固,施工时未能按设计标准实施,大部分堤身单薄,部分堤段填土质量仍然很差。 (4)史灌河左岸堤防 17km,被群众占堤居住 9km;右岸长 34.5km,被居民挤占 29.7km。由于居民在内外堤脚乱取沙土,乱栽树,乱设粪坑厕所,致使堤脚内外坑槽满布,严重破坏堤防内外覆盖层,缩短了渗径。 三、可能造成的危害 史灌河流经固始县腹心地带,两岸耕地面积 40 余万亩(包括史、灌两河中游及泉河下游),占全县耕地面积的 35%左右,一旦史灌河失事,将危及固始县整个经济进展。 四、抢险措施及效果 在固始县县委、县政府组织下,动员干部群众,针对不同险情实行不同措施,及时排除险情,保护了堤防安全。在抢护岸(坡)倒塌险情中实行将土袋用麻绳编联成软体排体沉入河底的方法,以覆盖倒塌面,遏止岸坡继续倒塌,取得很好效果。...