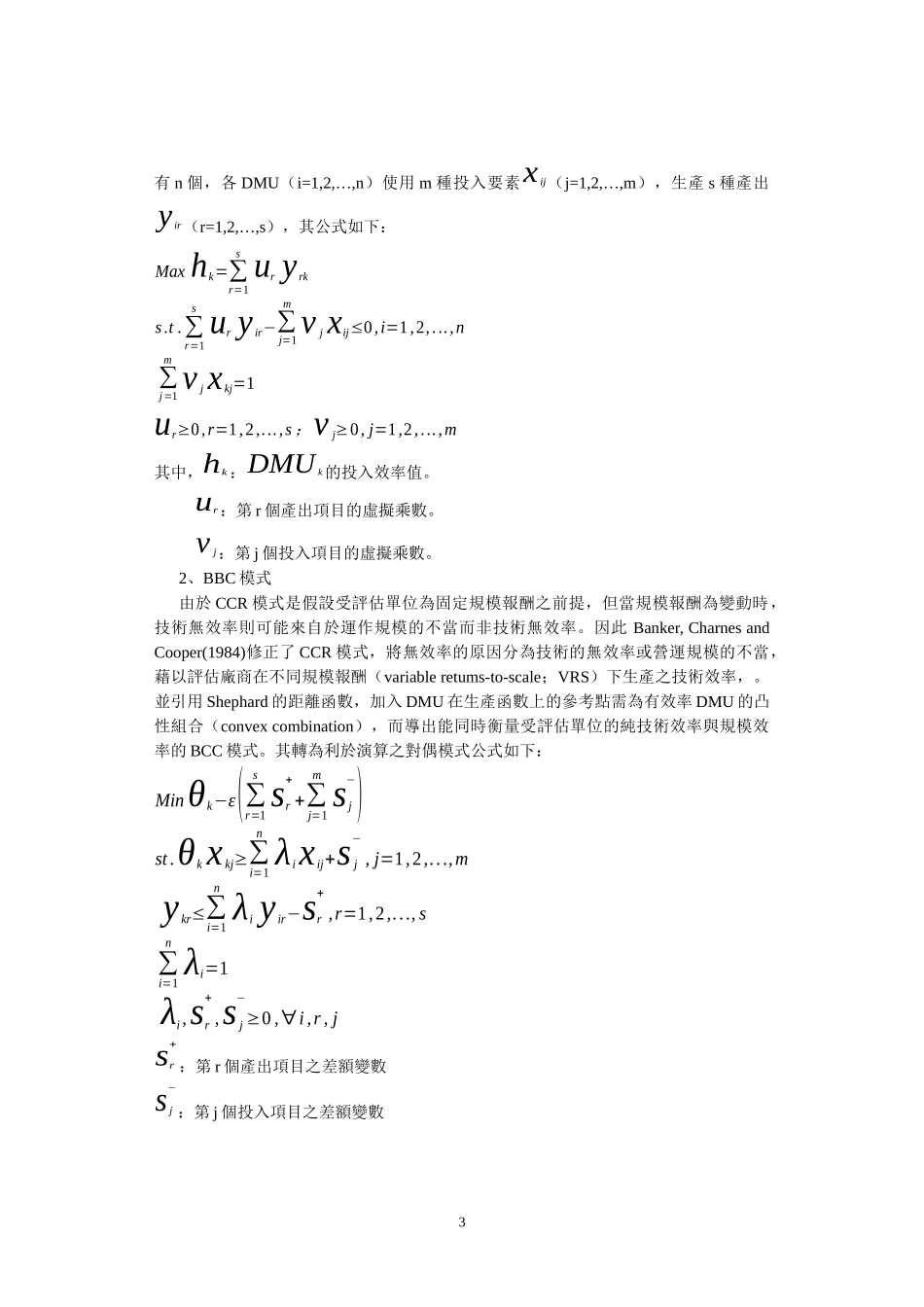

工業園區開發與城市製造業生產效率邊泰明王冠斐**摘要:本文主要在探討城市生產效率與高新技術開發區生產效率的影響因素。有關城市生產效率經測試結果顯示,工業園區的開發雖然有影響,但整體配適度不高。高新技術開發區生產效率經測試結果顯示,R&D研究與實驗發展經費支出和科技活動人員的投入都有助於生產效率的提升,惟研究人員的投入要具有相關規模經濟。廠商規模越大越有助於高新技術開發區生產效率的提升,以上測試結果可以作為政策之參考。關鍵詞:DEA模式,工業園區,生產效率。一、前言生產力(productivity)是競爭力(competitiveness)的指標之一(SolleiroandCastanon,2005),代表著效率。城市生產力與城市生產是否有效率為城市經濟學者關心的議題(Mills,1967;Alonso,1971;Schefer,1977;Carlino,1982)。早期許多研究多從城市生產力的觀點切入,探討產業結構、資本密度、技術調整能力、勞力品質、聚集經濟…等因素對城市生產力的影響(BeesonandHusted,1989;WilliamsandMoomaw,1989;Moomaw,1983;邊泰明,1995)。晚進開始有從經濟績效觀點討論城市生產效率問題(Kim,1997;Zhu,1998)。本文研究重點放在城市生產效率,試圖以中國大陸221個城市(包括直轄市和地級市)為研究對象(參閱附錄一),比較各城市之間製造業生產的技術效率和規模效率。一個城市之生產製造與新興產業的發展,必須建構在完整的用地供給系統上(Glaeser,1992)。工業園區開發是許多工業化國家在發展科技(technology)時採行的重要政策(Castells&Hall,1994;Masser,1990),因為它能夠創造就業機會,改善城市生產力,維持一個國家的競爭能力和聲望(Markusen、Hall&Glasmerier,1986)。工業園區的開發對中國大陸亦不例外,它是中國大陸加入世界經濟體系中很重要的一種手段,並在學習世界先進產業區域的發展上伴演著關鍵的角色(Walcott,2002)。由於中國大陸工業園區(高新技術開發區與經濟技術開發區)的設置是以城市為考量(都市化帶動工業化),所以本文亦試圖瞭解工業園區的開發是否會影響城市生產效率。城市生產效率和創新能力有密切關係。一個城市創新氛圍(Innovativemilieu)愈高,廠商的創新績效愈大(Camagni,1995),吸引跨國企業設廠機率愈高,這也就隱含著城市創新能力愈強,生產效率愈高。城市創新氛圍是產業群聚、廠商研發投入、廠商合作網絡、廠商創新績效...等因素的綜合(SheferandFrenkle,1998)。知識經濟時代,廠商創新績效的實證研究很多,Becheikh、LandryandAmara(2006)整合了1993-2003年有關廠商產品製程與技術創新108篇的實證研究,系統性的彙整出創新研究的邏輯,架構出包含廠商特性之內部因素、廠商所處環境之邊泰明國立政治大學地政學系教授王冠斐國立政治大學地政學系博士生1外在因素和廠商創新績效之間的關係,其中內部因素與外部因素之R&D與廠商創新成效有密切關係。準此,本研究有關城市生產效率影響因素之探討,除了工業園區設置因素外,亦將分析科研經費支出是否和城市生產效率有關。全文結構包括六個部份,第二個部份是理論方法的說明,包括本文測試的邏輯結構;第三個部份描述中國大陸工業園區開發的經過,和工業園區在空間上的分佈;第四和第五部份為測試變數的說明,以及測試結果的分析;最後為結論和政策建議。二、理論方法與邏輯架構效率有技術效率(technicalefficiency)、規模效率(scaleefficiency)和配置效率(allocativeefficiency)三種。配置效率需要有生產成本資料,本研究闕如,所以只進行技術效率和規模效率的測試。技術效率可再分為投入面(inputorientation)模式和產出面(outputorientation)模式。投入面模式指的是在既有的產出水準下,決策單位(DecisionMakingUnit,DMU)如何減少投入生產要素以獲得效率;產出面模式指的是在既有投入水準下,DMU如增加產出以獲得效率。當技術效率呈現規模報酬遞增或遞減時,便出現規模無效率(scaleinefficiency)現象。有關城市生產力的測試,多從城市聚集經濟的觀點,建立生產函數(productionfunction),透過聚集經濟規模報酬(returns-to-scale)參數(Carli...