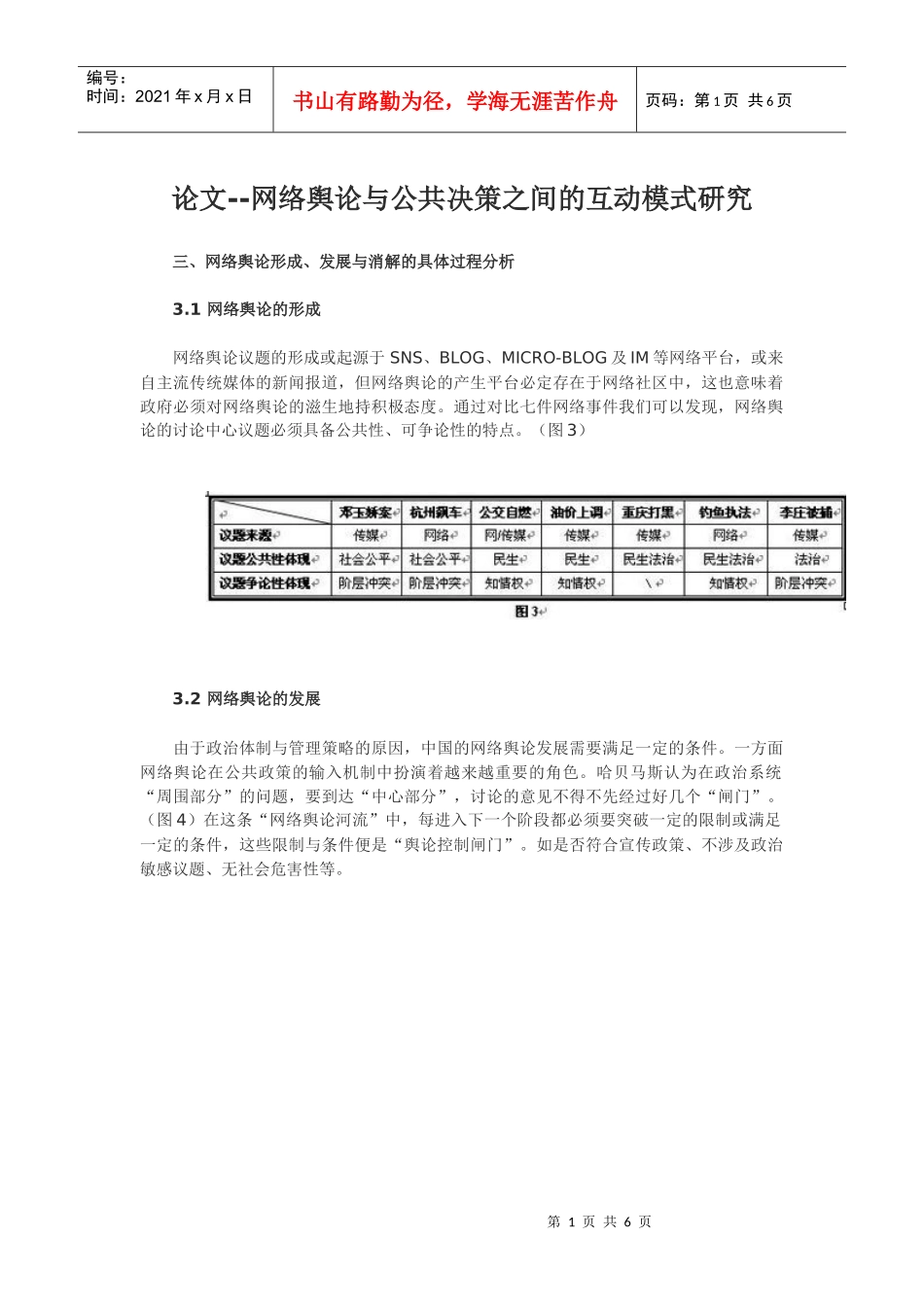

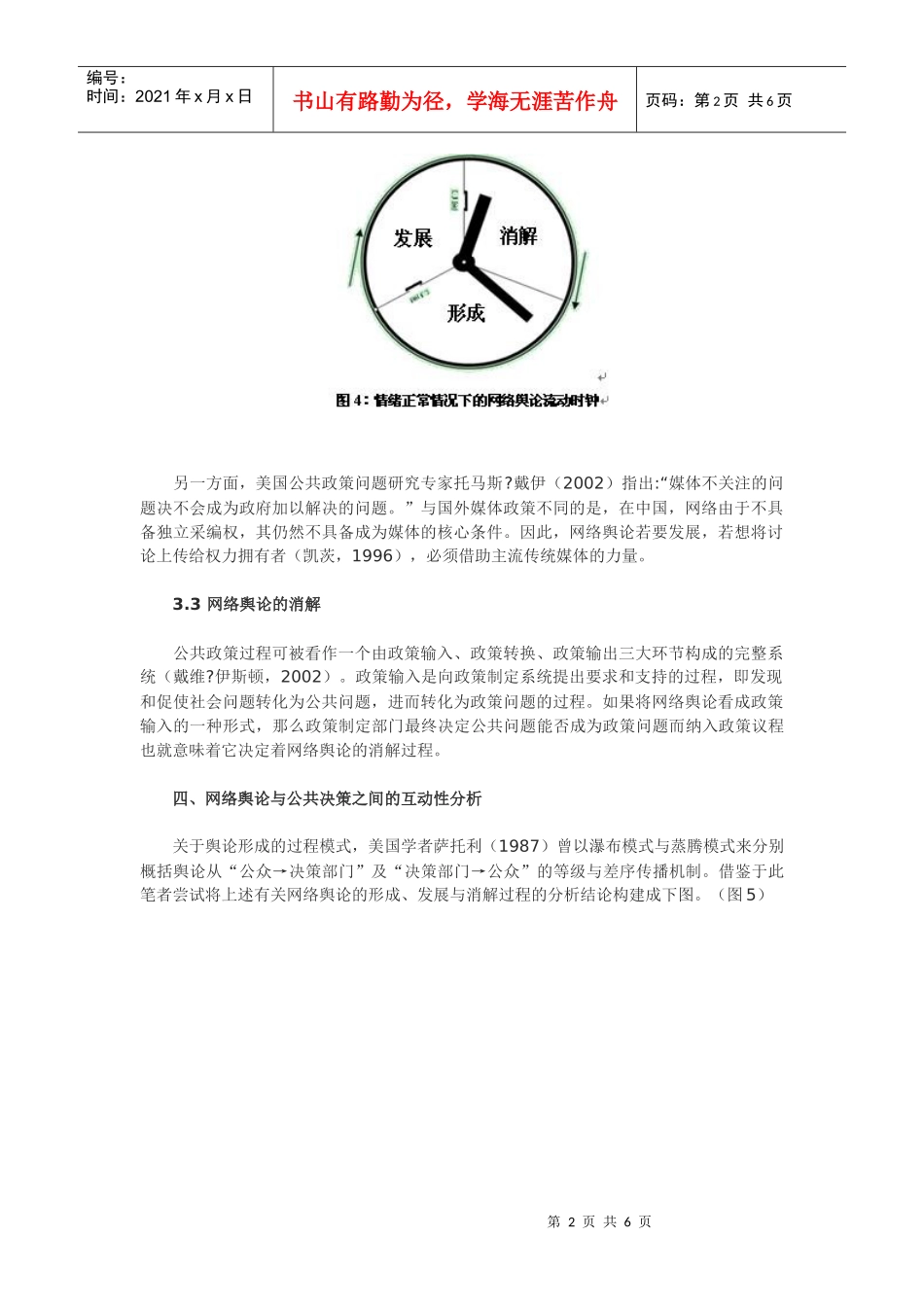

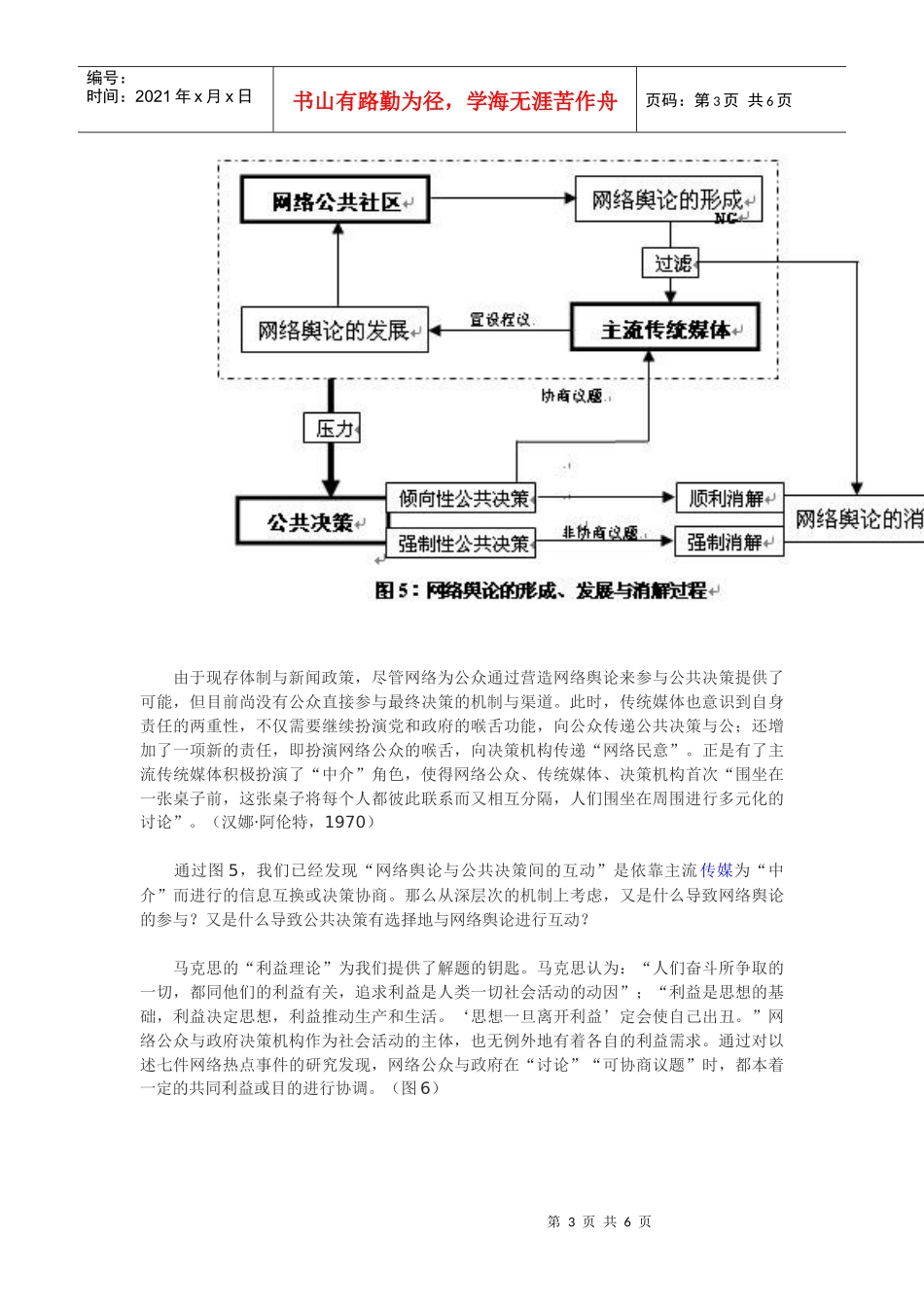

第1页共6页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共6页论文--网络舆论与公共决策之间的互动模式研究三、网络舆论形成、发展与消解的具体过程分析3.1网络舆论的形成网络舆论议题的形成或起源于SNS、BLOG、MICRO-BLOG及IM等网络平台,或来自主流传统媒体的新闻报道,但网络舆论的产生平台必定存在于网络社区中,这也意味着政府必须对网络舆论的滋生地持积极态度。通过对比七件网络事件我们可以发现,网络舆论的讨论中心议题必须具备公共性、可争论性的特点。(图3)3.2网络舆论的发展由于政治体制与管理策略的原因,中国的网络舆论发展需要满足一定的条件。一方面网络舆论在公共政策的输入机制中扮演着越来越重要的角色。哈贝马斯认为在政治系统“周围部分”的问题,要到达“中心部分”,讨论的意见不得不先经过好几个“闸门”。(图4)在这条“网络舆论河流”中,每进入下一个阶段都必须要突破一定的限制或满足一定的条件,这些限制与条件便是“舆论控制闸门”。如是否符合宣传政策、不涉及政治敏感议题、无社会危害性等。第2页共6页第1页共6页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共6页另一方面,美国公共政策问题研究专家托马斯?戴伊(2002)指出:“媒体不关注的问题决不会成为政府加以解决的问题。”与国外媒体政策不同的是,在中国,网络由于不具备独立采编权,其仍然不具备成为媒体的核心条件。因此,网络舆论若要发展,若想将讨论上传给权力拥有者(凯茨,1996),必须借助主流传统媒体的力量。3.3网络舆论的消解公共政策过程可被看作一个由政策输入、政策转换、政策输出三大环节构成的完整系统(戴维?伊斯顿,2002)。政策输入是向政策制定系统提出要求和支持的过程,即发现和促使社会问题转化为公共问题,进而转化为政策问题的过程。如果将网络舆论看成政策输入的一种形式,那么政策制定部门最终决定公共问题能否成为政策问题而纳入政策议程也就意味着它决定着网络舆论的消解过程。四、网络舆论与公共决策之间的互动性分析关于舆论形成的过程模式,美国学者萨托利(1987)曾以瀑布模式与蒸腾模式来分别概括舆论从“公众→决策部门”及“决策部门→公众”的等级与差序传播机制。借鉴于此笔者尝试将上述有关网络舆论的形成、发展与消解过程的分析结论构建成下图。(图5)第3页共6页第2页共6页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页共6页由于现存体制与新闻政策,尽管网络为公众通过营造网络舆论来参与公共决策提供了可能,但目前尚没有公众直接参与最终决策的机制与渠道。此时,传统媒体也意识到自身责任的两重性,不仅需要继续扮演党和政府的喉舌功能,向公众传递公共决策与公;还增加了一项新的责任,即扮演网络公众的喉舌,向决策机构传递“网络民意”。正是有了主流传统媒体积极扮演了“中介”角色,使得网络公众、传统媒体、决策机构首次“围坐在一张桌子前,这张桌子将每个人都彼此联系而又相互分隔,人们围坐在周围进行多元化的讨论”。(汉娜·阿伦特,1970)通过图5,我们已经发现“网络舆论与公共决策间的互动”是依靠主流传媒为“中介”而进行的信息互换或决策协商。那么从深层次的机制上考虑,又是什么导致网络舆论的参与?又是什么导致公共决策有选择地与网络舆论进行互动?马克思的“利益理论”为我们提供了解题的钥匙。马克思认为:“人们奋斗所争取的一切,都同他们的利益有关,追求利益是人类一切社会活动的动因”;“利益是思想的基础,利益决定思想,利益推动生产和生活。‘思想一旦离开利益’定会使自己出丑。”网络公众与政府决策机构作为社会活动的主体,也无例外地有着各自的利益需求。通过对以述七件网络热点事件的研究发现,网络公众与政府在“讨论”“可协商议题”时,都本着一定的共同利益或目的进行协调。(图6)第4页共6页第3页共6页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第4页共6页通过上图可以发现,政府决策机构通常会以“维稳”、“维护执政地位”以及“维护国家垄断利益“为其核心利益;网络舆论则以“民生民权”、“社...