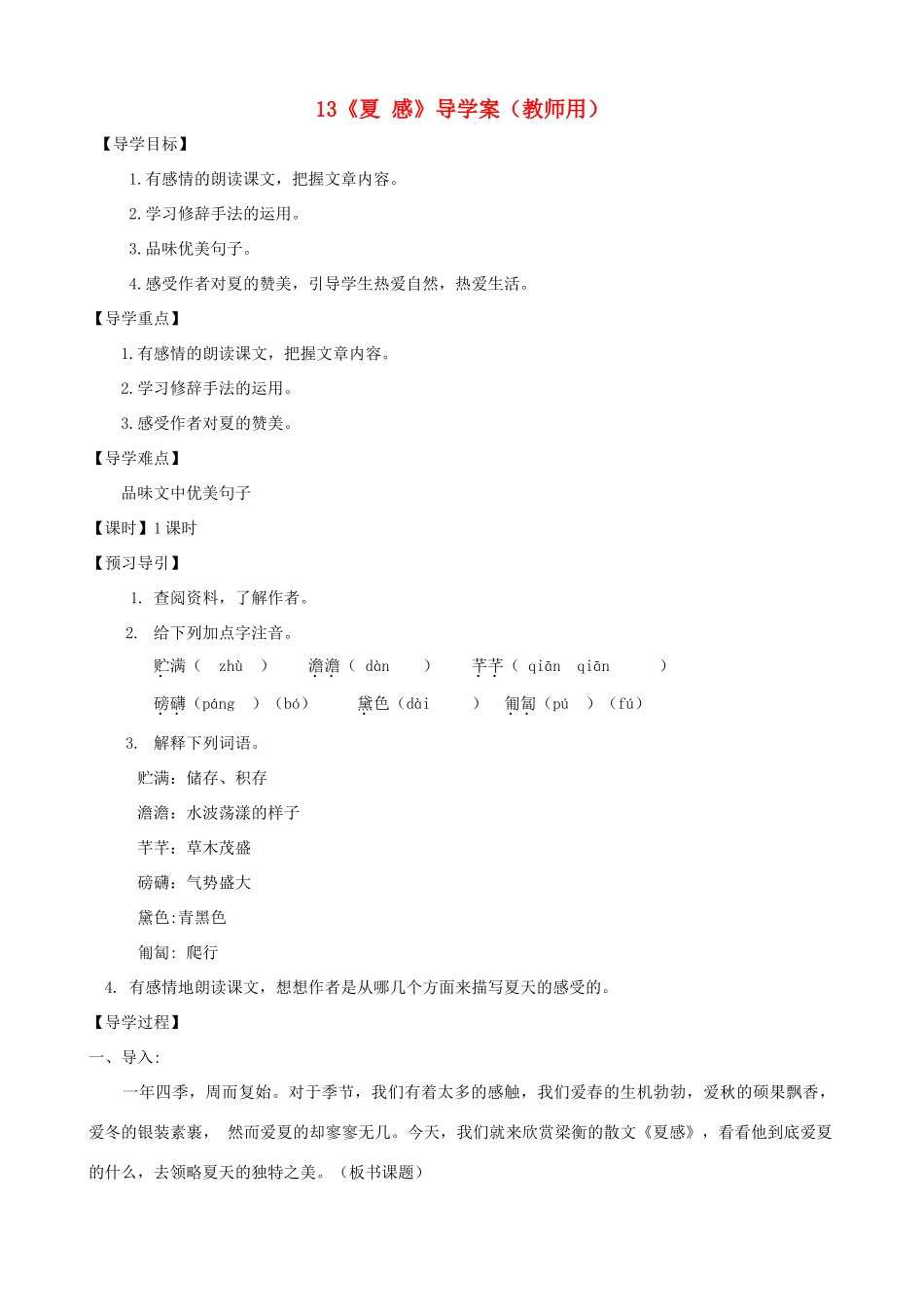

13《夏感》导学案(教师用)【导学目标】1.有感情的朗读课文,把握文章内容。2.学习修辞手法的运用。3.品味优美句子。4.感受作者对夏的赞美,引导学生热爱自然,热爱生活。【导学重点】1.有感情的朗读课文,把握文章内容。2.学习修辞手法的运用。3.感受作者对夏的赞美。【导学难点】品味文中优美句子【课时】1课时【预习导引】1.查阅资料,了解作者。2.给下列加点字注音。贮满(zhù)澹澹(dàn)芊芊(qiānqiān)磅礴(páng)(bó)黛色(dài)匍匐(pú)(fú)3.解释下列词语。贮满:储存、积存澹澹:水波荡漾的样子芊芊:草木茂盛磅礴:气势盛大黛色:青黑色匍匐:爬行4.有感情地朗读课文,想想作者是从哪几个方面来描写夏天的感受的。【导学过程】一、导入:一年四季,周而复始。对于季节,我们有着太多的感触,我们爱春的生机勃勃,爱秋的硕果飘香,爱冬的银装素裹,然而爱夏的却寥寥无几。今天,我们就来欣赏梁衡的散文《夏感》,看看他到底爱夏的什么,去领略夏天的独特之美。(板书课题)二、了解作者:梁衡,1946年生,山西霍州人.他是著名的新闻理论家、散文家、科普作家。三、检查预习:见预习2、3.四、朗读课文,整体感知:1.指名朗读,注意字词,句读,情感。然后全班齐读。2.作者是从哪几个方面来描写夏天的感受?讨论明确:夏天的自然景色、夏天的色彩、夏天的旋律。五、研读赏析:1.你认为文章哪一段最优美?请简述理由。2.找出课文中你认为精彩的三至五个个比喻句和拟人句,品味它们的表达效果。讨论归纳:比喻句:“好像炉子上的一锅水在逐渐泛泡、冒气而终于沸腾一样”,具有视觉效果,应合开篇第一句话,以突出夏天“紧张、热烈、急促”的特点。本来这些“特点”是抽象的,这里用比喻,就化抽象为具象了。“林带上的淡淡绿烟也凝成了一堵黛色的长墙”,这是以彼物喻此物,用人们习见的“长墙”喻“绿烟”,更加直观。“像海浪涌着一艘艘的舰船”,这是比喻“公路上的汽车”,它们在麦浪中行驶,让人产生幻觉,像是“舰船”,以喻其疾速、气势雄壮。拟人句:“山坡上的芊芊细草长成了一片密密的厚发”,是作者的想像,生动形象。“轻飞曼舞的蜂蝶不见了”,“曼舞”是想像,用了拟人写法,想像其优美的舞姿,很生动。“那朝天举着喇叭筒的高粱、玉米,那在地上匍匐前进的瓜秧”,写两种作物用了两个形象的动作,像描写人一样,很有趣味。“这时她们……向秋的终点作着最后的冲刺”,这些农作物的“旺盛的活力”本来是比较抽象的,这里用人的跑步冲刺来形容,化抽象为形象。六、拓展延伸:1.文章最后写道:“遗憾的是,历代文人不知写了多少‘春花秋月’,却极少有夏的影子。”据你所知,有关夏天的古诗句有哪些?明确:泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔。小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。——宋代杨万里《小池》毕竟西湖六月中,风光不与四时同。接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。——宋代杨万里《晓出净慈寺送林子方》明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年,听取蛙声一片。七八个星天外,两三点雨山前。旧时茅店社林边,路转溪桥忽见。――辛弃疾《西江月》2.请你模仿文中下列句子,发挥想像,写几笔“夏之色”、“冬之色”。春之色为冷的绿,如碧波,如嫩竹,贮满希望之情;秋之色为热的赤,如夕阳,如红叶,标志着事物的终极。示例:夏之色为火的红,如太阳,如辣椒,昭示着旺盛的生命。夏之色为浓的绿,如树叶,如劲草,展示着美丽的青春。冬之色为冷的白,如冰雪,如天云,孕育着新的生命力。冬之色为死的灰,如草木,如泥土,宣告旧生命的终结。八、教师小结:本文围绕三个方面来写夏天突出热烈、紧张、急促,收获已有而希望未尽的特点,描绘夏天金黄色的大地上暑气蒸腾、麦浪翻滚、万物蓬勃生长的景象,表达了对夏天的喜爱之情,深情赞美了辛勤劳作的农民。九、课外阅读下面文章:海滨仲夏夜(峻青)夕阳落山不久,西方的天空,还燃烧着一片橘红色的晚霞。大海,也被这霞光染成了红色,而且比天空的景色更要壮观。因为它是活动的,每当一排排波浪涌起的时候,那映照在浪峰上的霞光,又红又亮,简直就像一片片霍霍燃烧着的火焰,闪烁着,消失...