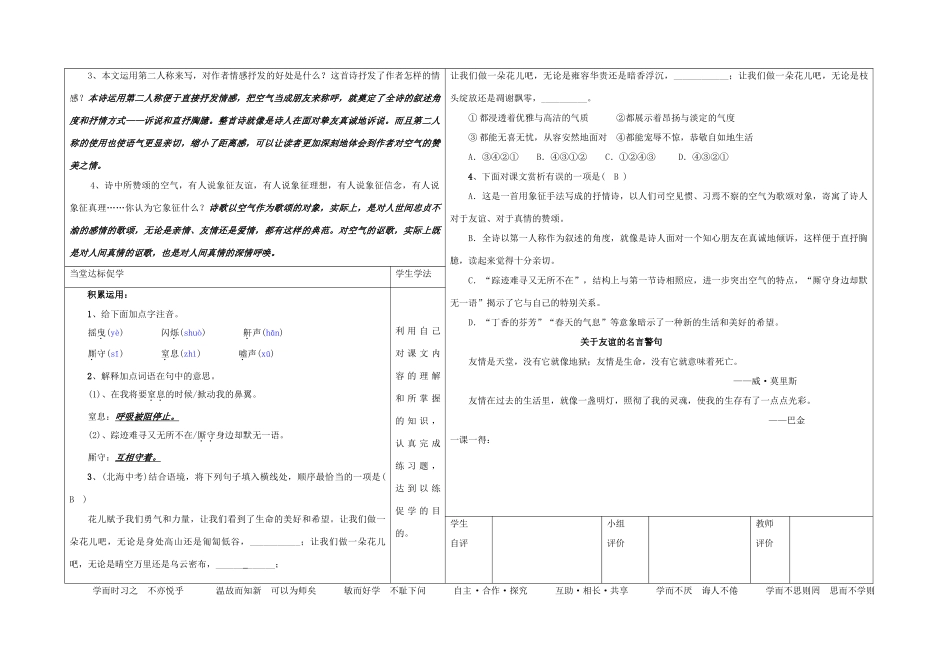

《致空气》序号13日期执笔八年语文组审核李树锐烧自己、照亮别人的具体形象,可以使我们联想到舍己为人的崇高精神,因此蜡烛是舍己为人的象征。运用象征手法,可以极大地增强了作品的艺术表现力和感染力。课题《致空气》课型新授课学习目标1、了解作者及诗作的基本内容;初步培养对诗歌的鉴赏能力。2、在反复诵读的基础上,理解诗中蕴涵的深刻而真挚的情感;理解诗中的象征手法。教师教法课上交流助学学生学法引导学生通过小组合作,探究课文内容,体会一、释题:《致空气》是写给空气的诗。作者以司空见惯的空气为歌颂对象,别具匠心,能激发读者的阅读兴趣。二、教师范读全诗,指导朗读。三、朗读诗歌,思考问题:细细品读课文,紧紧围绕这一部分的“主要问题”,积极重点目标1难点目标2其他项目教具准备:多媒体。教学方法:朗读、合作、探究。教师教法课前预习导学学生学法作者的情感,感受作品语言的魅力。1、全篇共6节诗,可以分为三个部分,试着理清条理。第一部分(1):总括空气的特点:“质朴到透明”“无所不在”,又“难寻踪迹”。第二部分(2—5):从四个方面热情赞美空气。第一层(2):当“我”孤独一人在黑暗之中时,只有空气可排遣孤独和寂寞。第二层(3):写的是空气的基本属性,但是,这几句诗,一定会使我们想到那种至真至纯、忠贞不渝的人间真情。第三层(4):空气给“我”以关怀和对未来的信心。第四层(5):空气给“我”带来自由和美好的希望、青春的朝气。第三部分(6):对全诗的总结,点明了空气与人类永不分离的亲密关系。2、空气本来看不见摸不着,诗人是怎样把它写得可触可感的?空气是看不见摸不着,但它可以通过人的呼吸感觉出来。诗人通过鼾声,通过人之将死时掀动的鼻翼,通过夹杂着污浊的空气嘘着面颊,通过含着丁香芬芳的空气等具体可感的事物,把空气写得可触可感。采用自主学习、同桌互议、小组讨论等方式深入赏析课文内容。引导学生自学,及时完成所布置的预习任务。一、引语:空气对我们来说,是再普通不过的一种物质,我们从不去在意它;而诗人则不然,他以敏锐的眼光抓住空气的特点,赋予了空气以新的象征意义,写了一首富有哲理的现代诗。今天就让我们一起去欣赏这首用象征手法写成的抒情诗。二、走近作者:邵燕祥,1933年出生于北京,祖籍浙江绍兴。当代诗人。1951年出版第一本诗集《歌唱北京城》。《致空气》写于1984年。在“文革”时期,作者遭受迫害,这首诗就是作者在平反之后,有感而发的。三、关于象征:象征是通过特定的容易引起联想的具体形象表现某种概念、思想和感情的艺术手法。象征体和本体之间存在着某种相似的特点,可以借助读者的想象和联想把它们联系起来。例如蜡烛,焚学生自主完成练习题。借助工具书,查找资料对课文进行预习。学而时习之不亦悦乎温故而知新可以为师矣敏而好学不耻下问自主·合作·探究互助·相长·共享学而不厌诲人不倦学而不思则罔思而不学则殆业精于勤行成于思八年级语文(下册)导学稿班组号学生姓名:3、本文运用第二人称来写,对作者情感抒发的好处是什么?这首诗抒发了作者怎样的情感?本诗运用第二人称便于直接抒发情感,把空气当成朋友来称呼,就奠定了全诗的叙述角度和抒情方式——诉说和直抒胸臆。整首诗就像是诗人在面对挚友真诚地诉说。而且第二人称的使用也使语气更显亲切,缩小了距离感,可以让读者更加深刻地体会到作者对空气的赞美之情。4、诗中所赞颂的空气,有人说象征友谊,有人说象征理想,有人说象征信念,有人说象征真理……你认为它象征什么?诗歌以空气作为歌颂的对象,实际上,是对人世间忠贞不渝的感情的歌颂,无论是亲情、友情还是爱情,都有这样的典范。对空气的讴歌,实际上既是对人间真情的讴歌,也是对人间真情的深情呼唤。让我们做一朵花儿吧,无论是雍容华贵还是暗香浮沉,____________;让我们做一朵花儿吧,无论是枝头绽放还是凋谢飘零,__________。①都浸透着优雅与高洁的气质②都展示着昂扬与淡定的气度③都能无喜无忧,从容安然地面对④都能宠辱不惊,恭敬自如地生活A.③④②①B.④③①②C.①②④③D.④③②①4、下面对课文赏析有误的一项是(B)A....