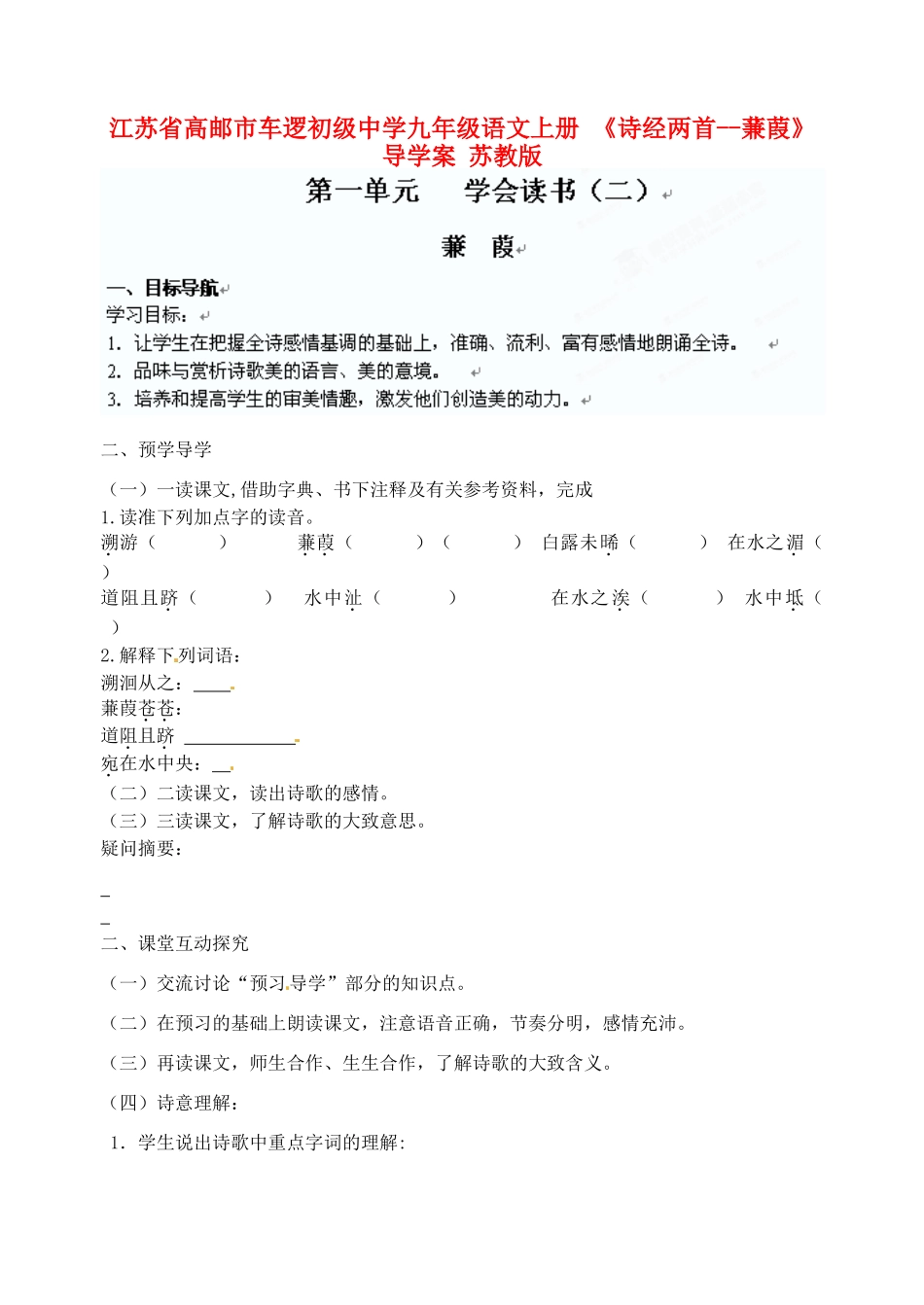

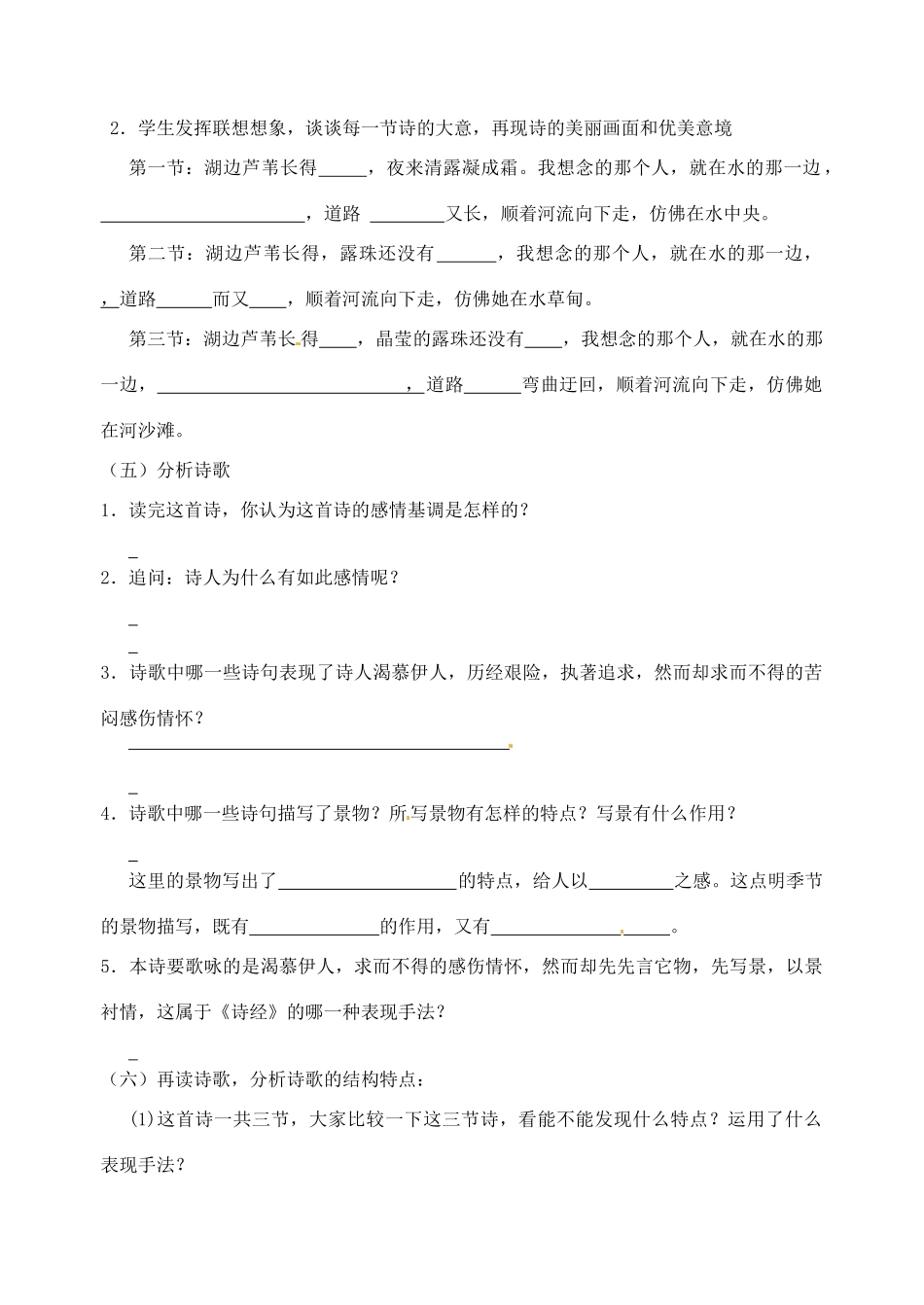

江苏省高邮市车逻初级中学九年级语文上册《诗经两首--蒹葭》导学案苏教版二、预学导学(一)一读课文,借助字典、书下注释及有关参考资料,完成1.读准下列加点字的读音。溯游()蒹葭()()白露未晞()在水之湄()道阻且跻()水中沚()在水之涘()水中坻()2.解释下列词语:溯洄从之:蒹葭苍苍:道阻且跻宛在水中央:(二)二读课文,读出诗歌的感情。(三)三读课文,了解诗歌的大致意思。疑问摘要:二、课堂互动探究(一)交流讨论“预习导学”部分的知识点。(二)在预习的基础上朗读课文,注意语音正确,节奏分明,感情充沛。(三)再读课文,师生合作、生生合作,了解诗歌的大致含义。(四)诗意理解:1.学生说出诗歌中重点字词的理解:2.学生发挥联想想象,谈谈每一节诗的大意,再现诗的美丽画面和优美意境第一节:湖边芦苇长得,夜来清露凝成霜。我想念的那个人,就在水的那一边,,道路又长,顺着河流向下走,仿佛在水中央。第二节:湖边芦苇长得,露珠还没有,我想念的那个人,就在水的那一边,,道路而又,顺着河流向下走,仿佛她在水草甸。第三节:湖边芦苇长得,晶莹的露珠还没有,我想念的那个人,就在水的那一边,,道路弯曲迂回,顺着河流向下走,仿佛她在河沙滩。(五)分析诗歌1.读完这首诗,你认为这首诗的感情基调是怎样的?2.追问:诗人为什么有如此感情呢?3.诗歌中哪一些诗句表现了诗人渴慕伊人,历经艰险,执著追求,然而却求而不得的苦闷感伤情怀?4.诗歌中哪一些诗句描写了景物?所写景物有怎样的特点?写景有什么作用?这里的景物写出了的特点,给人以之感。这点明季节的景物描写,既有的作用,又有。5.本诗要歌咏的是渴慕伊人,求而不得的感伤情怀,然而却先先言它物,先写景,以景衬情,这属于《诗经》的哪一种表现手法?(六)再读诗歌,分析诗歌的结构特点:(1)这首诗一共三节,大家比较一下这三节诗,看能不能发现什么特点?运用了什么表现手法?特点是:这运用了的手法。知识点积累:这种手法的好处是:回旋反复,可以增强诗歌的音乐感和节奏感,更充分地抒发情感。(2)体会诗歌的音乐美和建筑美:找出诗歌的韵脚和叠词,有感情地朗读,体会诗歌的美:韵脚:叠词:(七)想象“伊人”的形象:诗人苦苦追寻的“伊人”是怎样的一个形象呢?大家是如何感受到这种形象的?诗中并没有描写伊人的面貌,甚至连她的大致轮廓都没有,你们为什么觉得她就是美丽高洁的?(八)总结诗歌:中心思想:《蒹葭》这首爱情诗,叙写了一位热恋者在深秋的早晨,在长满芦苇的河边寻找意中人的情景,表达了古代人民对,抒发了欲见而不得的之情。三、课堂练习(一)同步反馈训练1.背诵《蒹葭》,并默写:蒹葭苍苍,。所谓伊人,在水一方。,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。蒹葭凄凄,。所谓伊人,在水之湄。,道阻且。溯游从之,宛在水中坻。蒹葭采采,。所谓伊人,在水之涘。,道阻且。溯游从之,宛在水中沚。2.下列说法不正确的一项是()A.《关雌》中“关关雎鸠,在河之洲”采用的是“兴”的手法。B.《蒹葭》“所谓伊人”的“伊人”,与《关雌》中的“君子好逑”的“君子”,指的是同样的人。C.《蒹葭》全诗不着一个思字、愁字,读者却可以体会到诗人那种深深的企慕和求而不得的惆怅。D.《关雌》是《诗经》的第一首,选自《诗经·周南》。3.对这首诗赏析错误的一项是()A.这首诗以眼前所见景物起兴,既点出深秋季节一片萧条,又衬托出诗人凄婉的感情。B.“伊人”可以理解为诗人所追求的人;诗人对意中人充满了爱悦之情,热烈地追求,然而可望不可即,始终求之不得,诗人心中充满了惆怅。C.“白露为霜”、“白露未晞”、“白露未已”以及“道阻且长”、“道阻且跻”、“道阻且右”等意思相同,这种重章叠句的表达方法加强了诗歌的感情色彩。D.第一章的韵脚是“苍”“霜”“方”“长”“央”,即第一句入韵,其余是偶句押韵,奇句不押韵。4.比较阅读比较阅读《上邪》与《蒹葭》上邪①汉乐府民歌上邪!②我欲与君相知,③长命无绝衰。④山无陵,江水为竭,冬雷震震,夏雨雪,天地合,乃敢与君绝!⑤【注释】①这一首是情诗。指天为誓,表示爱...