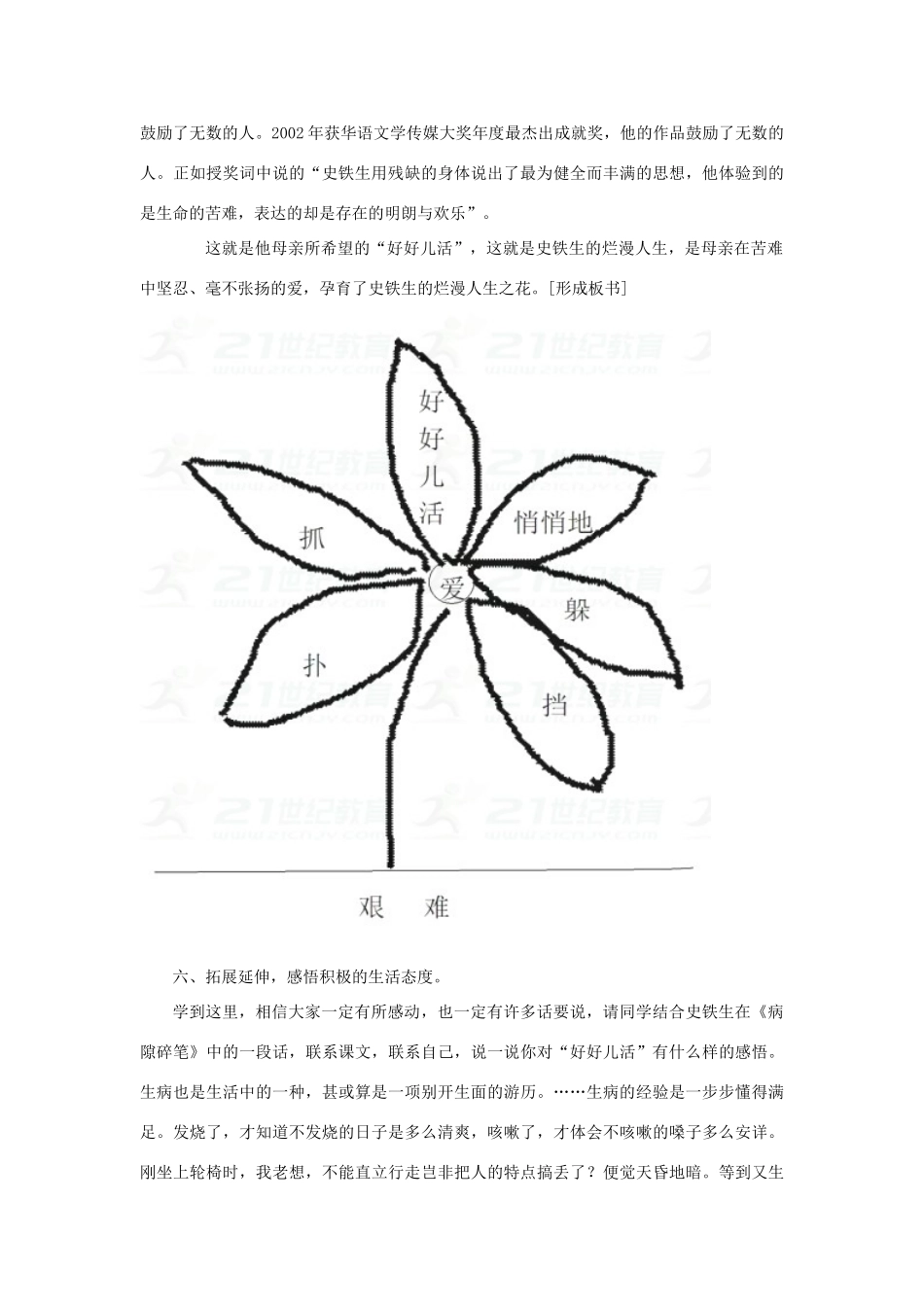

《秋天的怀念》教学设计一、导入。在当代有一位伟大而独特的作家,他的名字叫史铁生。史铁生,原籍河北涿县,1951年出生于北京,1969年去延安插队,因双腿瘫痪于1972年回到北京(作者自称是“活到最狂妄的年龄上忽然残废了双腿”)。1979年第一篇小说发表,以后陆续发了许多有影响的作品。2002年获华语文学传媒大奖年度杰出成就奖。后来又患肾病并发展到尿毒症,需要靠透析维持生命。自称是“职业是生病,业余在写作”。史铁生创作的散文《我与地坛》鼓励了无数的人。史铁生常年生活在病痛的折磨中,生活充满了苦难,可为什么他的文字却充满了爱,鼓舞了那么多的人?让我们带着这疑问一起走进《秋天的怀念》。二、明确学习目标。①品读作者在文中对母亲的描写,感受母爱的深沉伟大。②体味作者在怀念母亲时的感情,感悟积极的生活态度。三、交流预习,初步感知课文。结合导学案中的预习部分,提醒强调生字词后,引导学生进入文本。秋天的怀念,怀念什么?为什么要点明秋天?秋天仅仅是点明母亲去世的季节吗?文中有没有直接描写秋天的文字?引导学生划出文中三处描写秋天的语句,分析它们的作用。“天上北归的雁阵”,大雁可以自由地在天上飞翔,而作者却双腿瘫痪,反衬了作者双腿瘫痪后的痛苦。“窗外的树叶‘唰唰啦啦’地飘落”,一声梧叶一声秋,一点芭蕉一点愁,触萧瑟之景生悲凉悲观之情。“那黄色的花淡雅,白色的花高洁,紫红色的花热烈而深沉,泼泼洒洒,在秋风中正开得烂漫。”一切景语皆情语,作者在结尾把菊花描写得这样美好,也表明了作者后来的心情与开始的消沉悲观是不一样了。从景物描写的变化中,我们就感受到了作者的转变,为什么会有这样的变化?因为他的母亲。史铁生在母亲去世后,写了许多思念母亲的文字。在《庙的回忆》一文中他这样写道:我一直有着一个凄苦的梦……在梦中,我绝望地哭喊,心里怨她:“我理解你的失望,我理解你的离开,但你总要捎个信儿来呀,你不知道我们会牵挂你不知道我们是多么想念你吗?”但就连这样的话也无从说给她,只知道她在很远的地方,并不知道她在哪儿。这个梦一再地走进我的黑夜,驱之不去……读到这么苍凉、催人泪下的文字,我们不禁要感叹,史铁生的母亲究竟是一位怎样的母亲?引导学生浏览课文,找出文中最能概括母亲生活处境的一个词——艰难。四、品读艰难,感受母亲的形象。作者在本文中感叹母亲一生艰难,现在让我们阅读课文,用简洁的语言说说这位母亲艰难在哪里?细细地品读课文,通过作者对母亲的语言、动作、神态的描写,体会母亲是怎么应对这些艰难?引导学生抓住文中“扑”“抓”“忍”“挡”“好好儿活”等有关母亲的描写,感受母亲的形象。品析“扑”与“抓”时,可引导学生品析“扑”可否换成“走”、“抓”可否换成“拉”,感受“扑”动作速度更快,心情急切;而“抓”比“拉”显得更有力、更在乎。在品析“挡”字时,可引导学生分角色朗读文中母子的对话,感受母亲的艰难与苦心。通过细细品读,我们从作者对母亲言行举止的描写中让我们感受到了母亲坚忍的意志、毫不张扬的爱,但是他的儿子当时并不理解。同学们,回顾一下,在自己的生活当中,有没有遇到母亲千叮咛万嘱咐,千方百计地为我们付出、着想,可自己却不理解不领情的情况?史铁生在《我与地坛》一文中有这样的一段内心独白也许对我们有所触动。那时她的儿子还太年轻,还来不及为母亲想,他被命运击昏了头,一心以为自己是世上最不幸的一个,不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。五、回顾艰难,体味作者情思。重读作者在文中对自己当初的一些举止言行的描写,“我会突然把面前的玻璃砸碎”,“我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁”,“我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着……”,那些“砸”“摔”“捶”,同时也如同“砸”“摔”“捶”在母亲的心上啊。我们可以想像作者在回忆自己这些暴怒的发泄与绝望的呐喊时,是多么的愧疚与自责。指导学生朗读文中四、五两自然段,读出作者的痛憾之情。再引导学生抓住其中的“淡雅”“高洁”“热烈而深深”“烂漫”等词语,细细品读文末对菊花描写。从对菊花的描写中,感受作者对母爱的理解、对母亲的告慰...