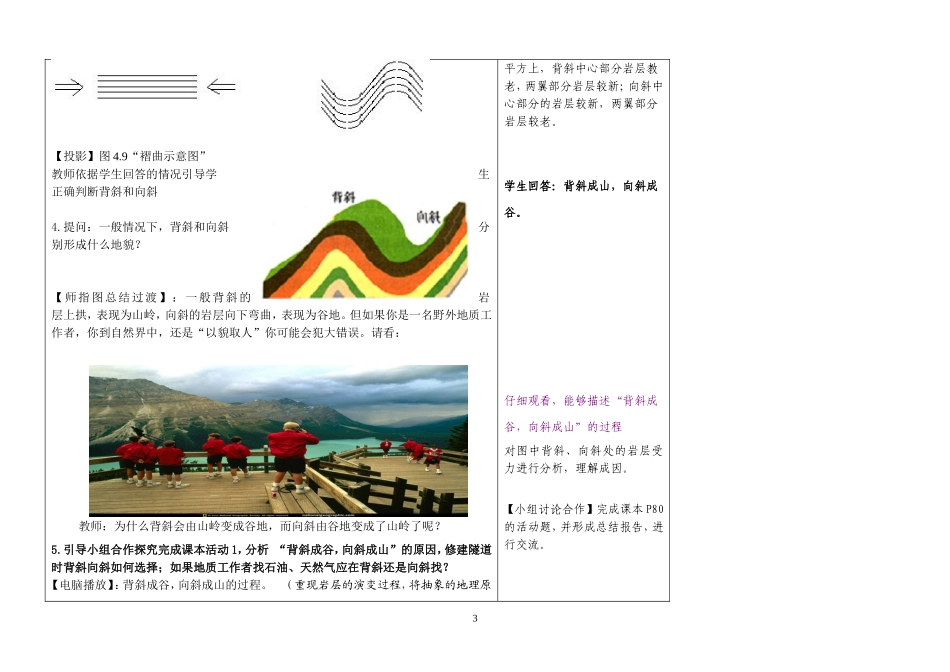

参评教案教师姓名学科地理年级高一日期2010年5月课题第二节山岳的形成课型新授课重点、难点分析重点:“山岳的三种类型”“山岳对交通的影响”难点:“背斜、向斜”的判断。难点:1.背斜、向斜的判断2.“背斜成谷、向斜成山”现象的成因分析重、难点突破方法课前材料收集;课堂的质疑、合作、探究;课后的作业。教学目标(体现三维目标)1.自由组合形成学习共同体,进行信息的采集、分类、分析等活动。2.利用直观的图片、图像等进行演示,使学生更容易理解山岳地貌的成因与特征。通过探究活动,激发学习地理问题的兴趣,从而培养科学的学习态度。教学辅助手段多媒体课件、学案导学、实验演示主要教学方法启发式、小组合作探究、多媒体辅助教学1教学过程学生活动形式【环节一---新课导入】(利用多媒体展示华山、庐山、泰山、珠穆朗玛峰、日本富士山等图像,把学生带入到本节课的学习情境中,)提到山,总会让我们联想到巍峨、挺拔,各种各样的山常常让我们感受到一种高大、坚实的美。进而提出问题:山岳又称山地,是陆地的主要组成部分,也是陆地的骨架,以上所展示的山岳这些山的成因是否相同?指明本节的目的——通过个案分析认识内力作用对地表形态的影响。引导学生阅读课文和独立思维,结合地理教材,引出地理问题。本节课重点探究由地壳运动产生的地表形态----褶皱山和断块山和由岩浆活动产生的火山。(图片)1.观看形态各异、千姿百态的美丽风光图片图片,感知大自然的神奇伟力,激起探究欲望2.回答内力作用的主要表现形式?3.阅读地理教材,明确本节探究的地理问题:内力作用对地表形态的影响----即地壳运动产生的地表形态褶皱山和断块山和由岩浆活动产生的火山。【环节二---自主、合作学习】【承转】山地有多种类型:如褶皱山、断块山、火山等。先来看褶皱山的形成。【板书】(一)褶皱山(投影)(展示典型褶皱山图片)【自主探究一】“褶皱”、“褶曲”、“背斜”、“向斜”【指导读书和演示】1.同学们仔细观察照片上的岩层,从这幅图片中,你看到岩层有什么变化呢?那岩层为什么会弯曲呢?这种挤压又是来源于什么呢?2.指导学生迅速阅读教材相关内容和图4.9,用课本演示一下“褶皱的形成”,从岩层受力方向、形态和岩层新老关系三方面准确描述褶皱的概念。3.如果书页表示地层,你能指出褶曲、背斜、向斜的位置吗【板画】(教师在黑板上用粉笔绘出背斜和向斜的形态图,并标出受力方向)读图观察褶皱的形态,形成感性认识。[学生回答]:1.岩层发生了弯曲(变形/褶皱);因为受到了挤压;地壳运动;在地壳运动产生的强大挤压作用下,岩层会发生塑性变形,产生一系列的波状弯曲,称之为褶皱2.【实验】课本演示并描述“褶皱的形成”3.学生观察图片,讨论后得出结论:在垂直方向上,二者都是新岩层在上,老岩层在下。在水2【投影】图4.9“褶曲示意图”教师依据学生回答的情况引导学生正确判断背斜和向斜4.提问:一般情况下,背斜和向斜分别形成什么地貌?【师指图总结过渡】:一般背斜的岩层上拱,表现为山岭,向斜的岩层向下弯曲,表现为谷地。但如果你是一名野外地质工作者,你到自然界中,还是“以貌取人”你可能会犯大错误。请看:教师:为什么背斜会由山岭变成谷地,而向斜由谷地变成了山岭了呢?5.引导小组合作探究完成课本活动1,分析“背斜成谷,向斜成山”的原因,修建隧道时背斜向斜如何选择;如果地质工作者找石油、天然气应在背斜还是向斜找?【电脑播放】:背斜成谷,向斜成山的过程。(重现岩层的演变过程,将抽象的地理原平方上,背斜中心部分岩层教老,两翼部分岩层较新;向斜中心部分的岩层较新,两翼部分岩层较老。学生回答:背斜成山,向斜成谷。仔细观看,能够描述“背斜成谷,向斜成山”的过程对图中背斜、向斜处的岩层受力进行分析,理解成因。【小组讨论合作】完成课本P80的活动题,并形成总结报告,进行交流。3理形象地加以演示,帮助学生透彻地理解问题)背斜向斜1231.褶皱形成初期的背斜成山,向斜成谷褶皱形成初期,由于岩层受侵蚀很小,背斜形成山,向斜形成谷。背斜向斜1232.褶皱构造经受外力的侵蚀在受外力侵蚀的过程中,背斜顶部因受到张力,...