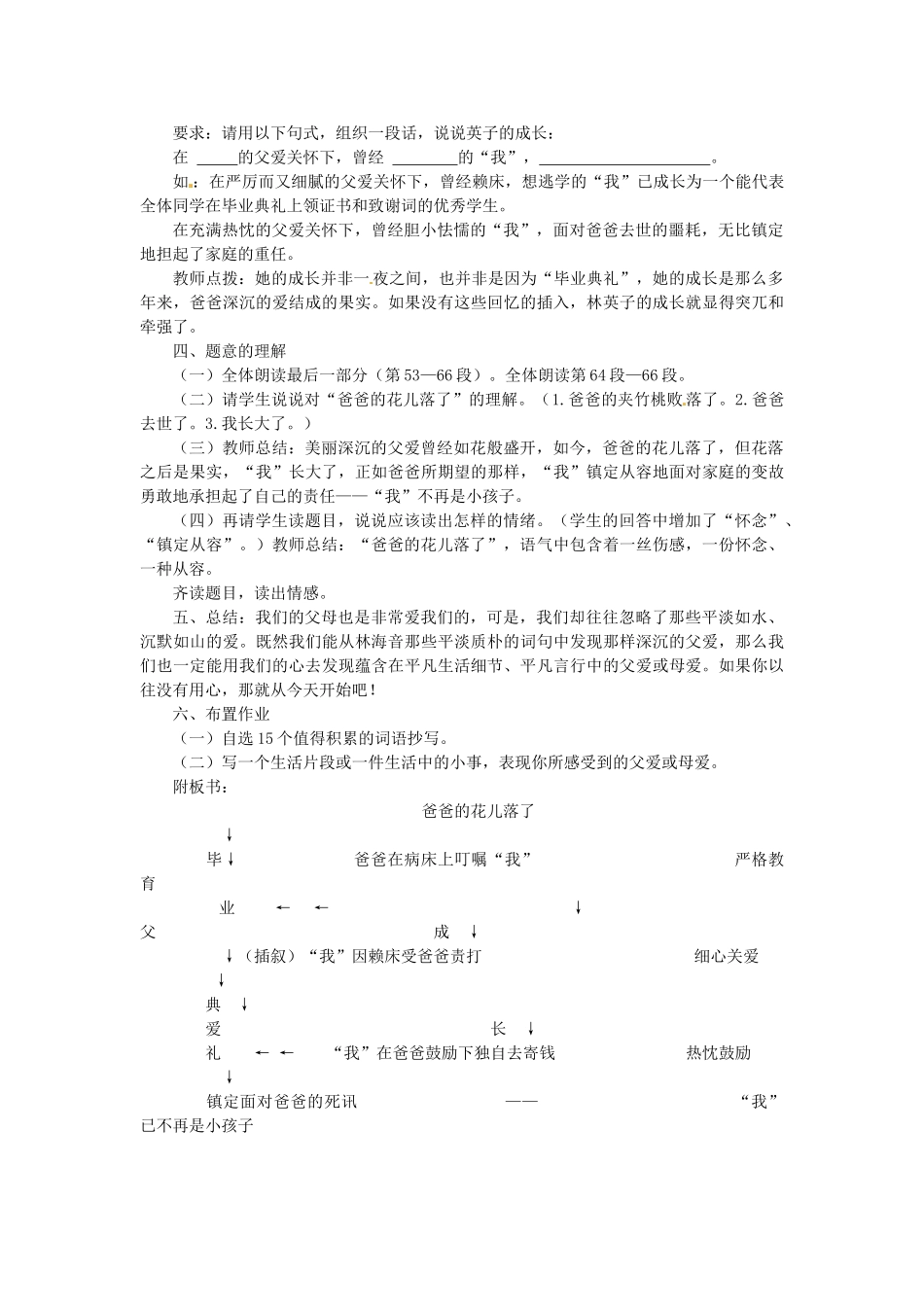

《爸爸的花儿落了》教案教学目标:1.学习叙事中运用插叙的方法,了解体会插叙的作用。2.在品味平淡质朴的语言中体会深沉的父爱,进而在自己的生活中去捕捉爱的细节,并感受和记录。教学过程:一、导入:有一首歌叫《我不想长大》,似乎很得同学们的喜爱。已经有不止一位同学在随笔中流露过“不想长大”的情感。老师很好奇,想了解一下同学们的想法。班内调查,选择项:A渴望长大B不想长大C既渴望长大又害怕长大学生分别举手。请学生谈谈各自的理由。教师总结和导入课文:长大意味着独立,意味着独自闯世界,意味着承担责任,也许正是因为没有做好长大的准备,还无法独立,还不能肩负沉重的担子,因此,想到长大我们就惶恐不安。许多年前,有一位12岁的小女孩,她也曾经说过:我们是多么喜欢长高了变成大人,我们又是多么怕呢!可是当父亲去世的噩耗传来之时,尽管带着伤感,她却异常镇定和从容。要去医院了。走过院子,看着垂落的夹竹桃,那是爸爸心爱的花,如今已经败落,小女孩默念着爸爸的花儿落了,我已不再是小孩子了。今天,我们就来一起读一读这个小女孩的成长故事,与她一起品味父爱,品味成长的滋味。二、初读课文,初步感知。(一)简介作者板书课题、作者。这是台湾文坛祖母籍人物林海音的作品,我们曾学过她的《窃读记》。课文选自她的短篇小说集《城南旧事》,这是一部以作者童年生活为素材创作的小说集,《爸爸的花儿落了》是小说集的最后一篇。林海音曾说,书中的故事,读者不要问我是真是假,我只是要读者和我一起来缅怀童年。(二)读课题。1.读准儿化音——花儿2.应该读出怎样的情绪?请几位同学试着读一读,说一说。(学生:悲伤;化悲痛为力量;幽幽的伤感等。教师不下结论:把这个问题先放一放,也许等我们学完课文,又会有新的体会。)(三)齐读课文(如果学生预习得比较到位,也可以省略这一步)。教师板书一些易读错字。提问1:课文写了许多件事,既有眼前发生的,也有回忆中的往事,找找看,各有哪些事?学生回答时,教师注意指导概括事件的要点(谁、怎样地、做什么(结果)),并将主要的几件事板书出来:毕业典礼前一天,病中的父亲殷殷叮嘱“我”;六年前,“我”因赖床不起受父亲责打;“我”在父亲的鼓励下独自去银行寄钱;面对父亲去世的噩耗,“我”镇定从容,明白自己长大了。提问2:回忆了那么多往事,却不显得纷乱,它们是怎么串联起来的呢?总得有一条线吧?浏览课文,找一找这条线。学生:毕业典礼。教师板书,并添入符号,形成图表示意。(也有学生提到“父爱”、“成长”,教师板书至恰当的位置。)明确:毕业典礼贯穿始终,串起了回忆和现实。(以前曾提过插叙,教师用了相似的图表示意,所以提示同学,注意这个熟悉的图表)提问3:作者运用了怎样的记叙顺序?学生:插叙。教师板书,并简明通俗地解释“插叙”。提问4:作者的插叙使用十分自然,以板书的事为例,说说是怎样引起回忆的。眼前襟上的夹竹桃——临来时妈妈的话中提到爸爸——前一天探望病中的爸爸,爸爸叮嘱我不要迟到——六年前,我赖床受爸爸责打,从此再也没有迟到。每一次回忆都是由眼前事或景自然引出,又因为眼前事的变化而回到现实。三、细读课文,深入感知(一)导入:让我们把目光聚焦到回忆中的几件事,我们能从中读出“父爱”,也看到“我”成长的足迹,(示意板书中的“父爱”、“成长”)如果用一句话来概括的话,就是——(学生回答)“我”在父爱中成长。那么,这是一种怎样的父爱呢?(二)品读、分析、感悟。1.提出要求:请仔细阅读回忆中的三件往事(病中的父亲殷殷叮嘱“我”;“我”因赖床不起受父亲责打;“我”在父亲的鼓励下独自去银行寄钱),圈画出你觉得能体现父爱的词句,结合上下文品一品,说说这是一位怎样的父亲(父爱的特点)。(提示:有些看似平淡的词语,句子,却蕴含着人物复杂的情感,要特别注意。)2.学生默读、圈画、思考、批注。3.四人小组交流,互相启发。教师巡视,点拨。(2、3环节要给予学生充分的时间,学生才能细读课文、发现问题、思考问题。)4.学生发言,教师引导点拨,并板书。例:第22段“一把”、“拖”、“抄”、“抡”...