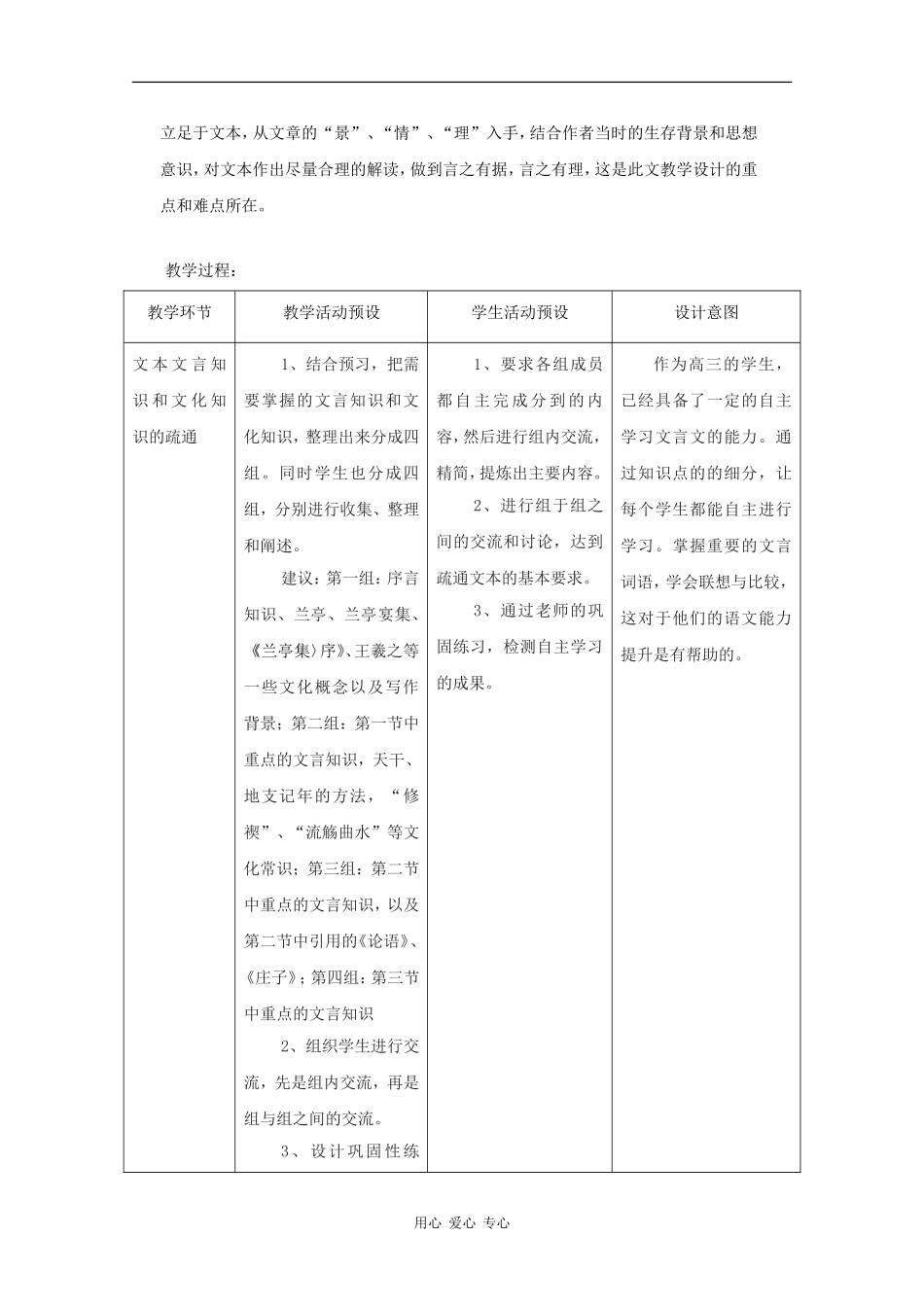

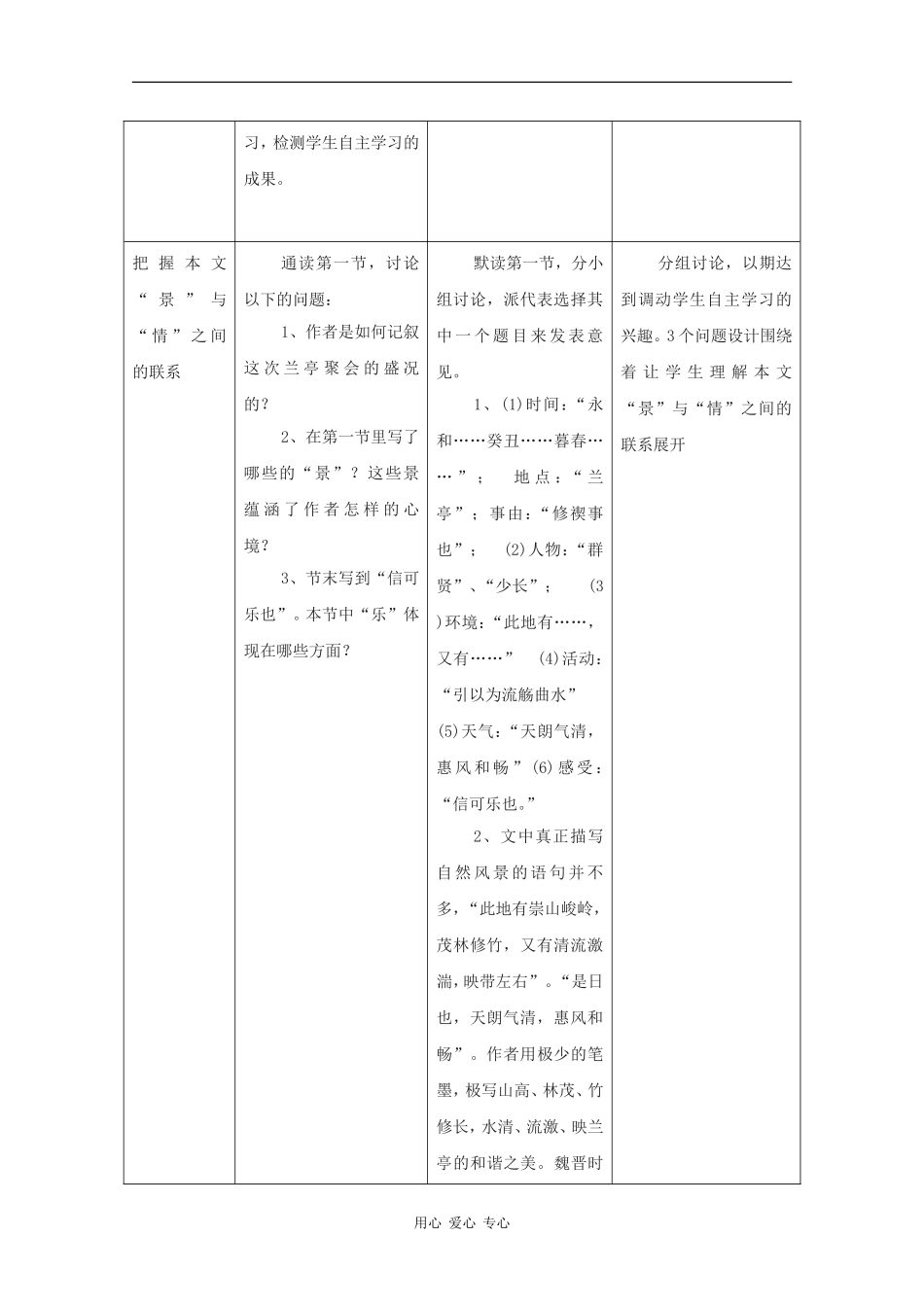

二十一、《〈兰亭集〉序》教学目标:1、了解序文的特点和文章中涉及到的文化知识;掌握重要的文言词语,学习联想与比较,在“语境”中进一步掌握其基本概念及运用。2、体会本文情景交融、叙议结合的写作手法。3、理解作者由喜到悲的感情变化,认识作者深沉感叹中所蕴含的积极意义。说明:《〈兰亭集〉序》是千古传诵的美文。其美在书法,在行文,在意韵,在情感。学习本文,既要让学生掌握和巩固必要的文言知识,又要能让学生体会其中之美,这决定了本文教学目标必须文道兼顾。作为文言文,语文疏通是必要的,但已经到了高三阶段,更要注重学生自我联想,比较,质疑能力的培养,这在教学目标中必须有所体现。本文属于写景抒怀之作,作者以极简省的笔墨,创设一种能体现自我审美追求、以及便于抒发独特情理的清淡、脱俗、空灵的意境,这要求我们从体会本文情景交融、叙议结合的写作手法及行文的巧妙,进而体会本文“写景”之美。再则,文章从一次普通的游宴活动进而阐述了生死观,并以此批判了当时士大夫阶层中崇尚虚无的思想倾向,使全文在立意上显得不同凡响,充满了“哲理”之美,这也是本文教学必须让学生认识到的。《〈兰亭集〉序》不仅是书法艺术的瑰宝,而且其文在语言、思想上也具有独特的价值,二者相得益彰,共同确立了它在中国文化史上的重要地位。把握好以上三个方面,才能真正教好这篇文章。教学重点与难点:1、重点:把握文章“景”、“情”、“理”三者关系,认识作者如何把它们有机组合在一起的。2、难点:理解作者感情由乐转悲的原因,以及在悲叹中暗含的对人生的眷恋和热爱之情。说明本文虽然是书序,但作者并不是只是简单地介绍成集的原因,而是在文章中倾注了极强的个人意识,王羲之把自我对于人生、时政、生死的感叹都融合在这文本中,这也造成了历来对于文章的第二、第三两节所表现思想的多义解读。因而在教学中,要用心爱心专心立足于文本,从文章的“景”、“情”、“理”入手,结合作者当时的生存背景和思想意识,对文本作出尽量合理的解读,做到言之有据,言之有理,这是此文教学设计的重点和难点所在。教学过程:教学环节教学活动预设学生活动预设设计意图文本文言知识和文化知识的疏通1、结合预习,把需要掌握的文言知识和文化知识,整理出来分成四组。同时学生也分成四组,分别进行收集、整理和阐述。建议:第一组:序言知识、兰亭、兰亭宴集、《〈兰亭集〉序》、王羲之等一些文化概念以及写作背景;第二组:第一节中重点的文言知识,天干、地支记年的方法,“修禊”、“流觞曲水”等文化常识;第三组:第二节中重点的文言知识,以及第二节中引用的《论语》、《庄子》;第四组:第三节中重点的文言知识2、组织学生进行交流,先是组内交流,再是组与组之间的交流。3、设计巩固性练1、要求各组成员都自主完成分到的内容,然后进行组内交流,精简,提炼出主要内容。2、进行组于组之间的交流和讨论,达到疏通文本的基本要求。3、通过老师的巩固练习,检测自主学习的成果。作为高三的学生,已经具备了一定的自主学习文言文的能力。通过知识点的的细分,让每个学生都能自主进行学习。掌握重要的文言词语,学会联想与比较,这对于他们的语文能力提升是有帮助的。用心爱心专心习,检测学生自主学习的成果。把握本文“景”与“情”之间的联系通读第一节,讨论以下的问题:1、作者是如何记叙这次兰亭聚会的盛况的?2、在第一节里写了哪些的“景”?这些景蕴涵了作者怎样的心境?3、节末写到“信可乐也”。本节中“乐”体现在哪些方面?默读第一节,分小组讨论,派代表选择其中一个题目来发表意见。1、(1)时间:“永和……癸丑……暮春……”;地点:“兰亭”;事由:“修禊事也”;(2)人物:“群贤”、“少长”;(3)环境:“此地有……,又有……”(4)活动:“引以为流觞曲水”(5)天气:“天朗气清,惠风和畅”(6)感受:“信可乐也。”2、文中真正描写自然风景的语句并不多,“此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右”。“是日也,天朗气清,惠风和畅”。作者用极少的笔墨,极写山高、林茂、竹修长,水清、流激、映兰亭的和谐之美。魏晋时分组讨论,...