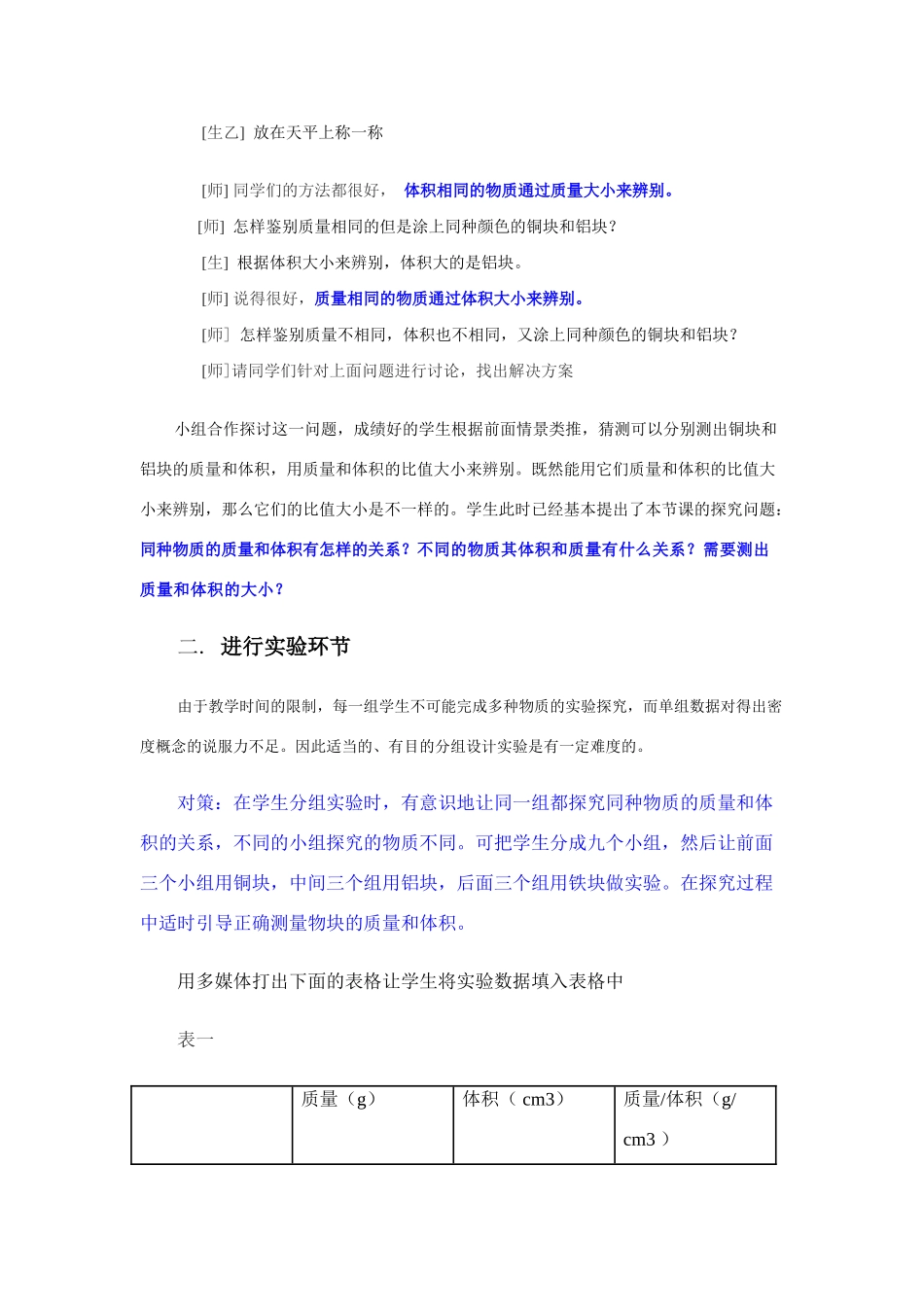

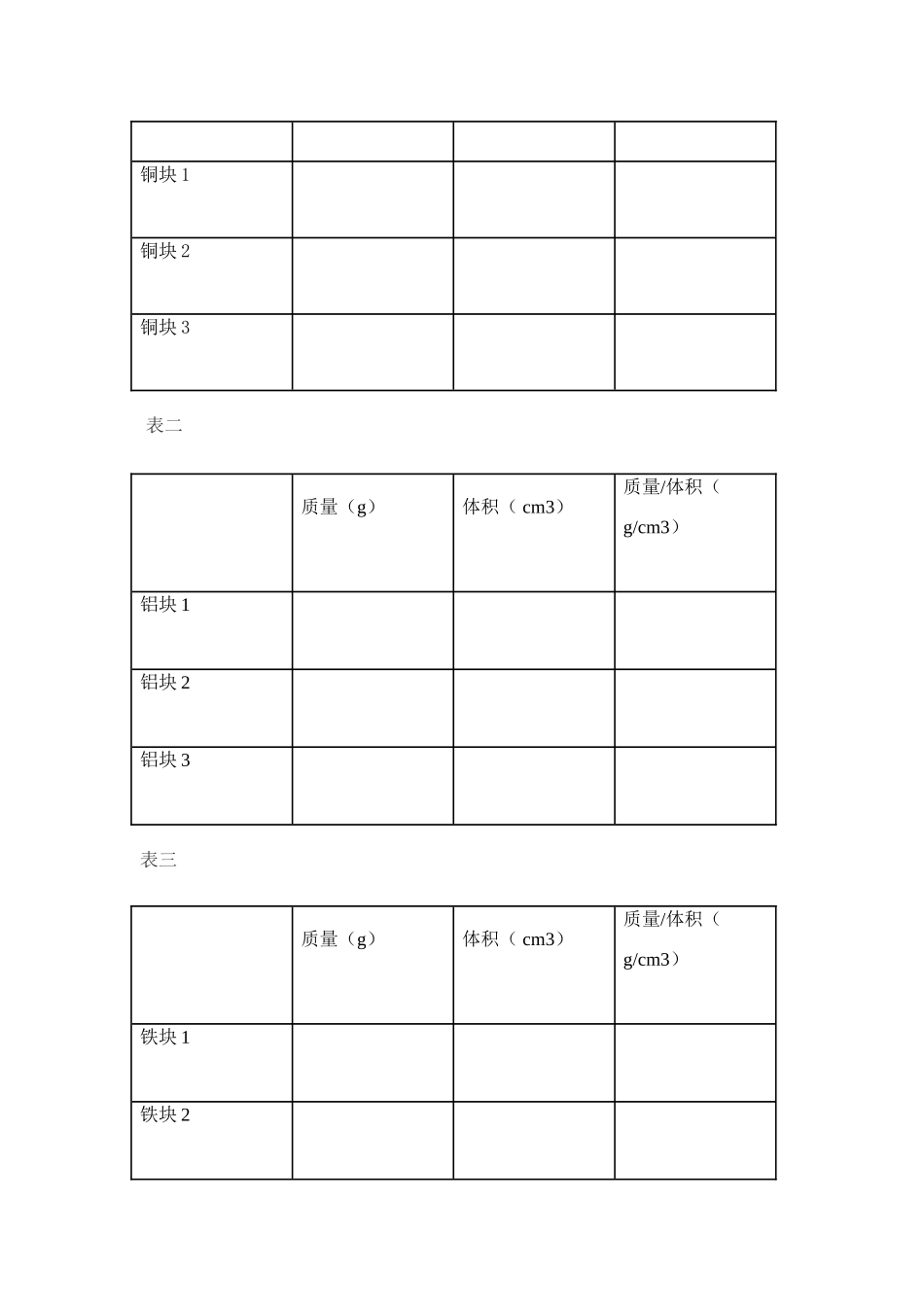

发挥教师主导作用,体现学生自主能力----密度的教学设计物理探究课应选择那些在学生头脑中广泛存在的、根深蒂固的相异概念、错误概念或学生头脑中的盲点作为探究的主题。在探究式教学中,要避免对探究要素的机械罗列,防止程序化。即使是全程探究,由于探究内容的不同,各个要素的地位也会有所不同。因此教学中需要对那些最关键的要素有所侧重。在《密度》这节课中,我认为要特别突出提出问题、进行试验和分析论证三个环节。一、提出问题环节提出一个问题比解决一个问题更重要。对初中学生来说,《密度》是力学中第一个比较有挑战性的探究课题,学生对密度这个物理量的生活经验又很少,要想让学生自己能提出有价值的探究问题,教师就必须创设合理的物理情景,让学生在情景中仔细体会,从而提出合理的问题。对策:创设物理情景来引领学生提出问题[师]怎样辨别水和酒精?怎样辨别饮用水和糖水?,[生]通过闻气味可以辨别水和酒精,通过品味道可以辨别饮用水和糖水[师]又怎样根据外观颜色来鉴别铜块和铝块?[生]根据外观颜色的不同来鉴别铜块和铝块[师]回答得非常好。气味,味道和颜色都是物质的特性,可以用来辨别物质。[师]请同学们继续思考回答下面的问题:怎样鉴别体积相同的但是涂上了同种颜色的铜块和铝块?[生甲]用手掂一掂[生乙]放在天平上称一称[师]同学们的方法都很好,体积相同的物质通过质量大小来辨别。[师]怎样鉴别质量相同的但是涂上同种颜色的铜块和铝块?[生]根据体积大小来辨别,体积大的是铝块。[师]说得很好,质量相同的物质通过体积大小来辨别。[师]怎样鉴别质量不相同,体积也不相同,又涂上同种颜色的铜块和铝块?[师]请同学们针对上面问题进行讨论,找出解决方案小组合作探讨这一问题,成绩好的学生根据前面情景类推,猜测可以分别测出铜块和铝块的质量和体积,用质量和体积的比值大小来辨别。既然能用它们质量和体积的比值大小来辨别,那么它们的比值大小是不一样的。学生此时已经基本提出了本节课的探究问题:同种物质的质量和体积有怎样的关系?不同的物质其体积和质量有什么关系?需要测出质量和体积的大小?二.进行实验环节由于教学时间的限制,每一组学生不可能完成多种物质的实验探究,而单组数据对得出密度概念的说服力不足。因此适当的、有目的分组设计实验是有一定难度的。对策:在学生分组实验时,有意识地让同一组都探究同种物质的质量和体积的关系,不同的小组探究的物质不同。可把学生分成九个小组,然后让前面三个小组用铜块,中间三个组用铝块,后面三个组用铁块做实验。在探究过程中适时引导正确测量物块的质量和体积。用多媒体打出下面的表格让学生将实验数据填入表格中表一质量(g)体积(cm3)质量/体积(g/cm3)铜块1铜块2铜块3表二质量(g)体积(cm3)质量/体积(g/cm3)铝块1铝块2铝块3表三质量(g)体积(cm3)质量/体积(g/cm3)铁块1铁块2铁块3三、分析与论证环节学生对数据的分析和处理能力始终较弱,不知怎样对收集的数据进行处理,不会从实验表格或物理图像中找到相应的信息和物理规律。在学生的眼中,表格中的数据彼此都是孤立的、毫无联系的。对策:1、组织学生围绕实验测得的数据进行分组讨论,看看能得出什么规律?在讨论中,通过引导学生得出:铜块的质量和体积的比值是一定的,铜块体积增大几倍,它的质量就增大几倍,即物体的质量与体积成正比;铝块、铁块也存在同样的结果。2、进一步引导学生分析数据发现:铜块和铁块质量与体积的比值是不同的。由于学生的知识积累有限,不容易想到物质质量与体积的比值就是单位体积的质量,师及时引导:质量与体积的比值等于物体单位体积的质量。再利用类比和知识迁移的方法,引导学生回忆比较物体运动快慢的方法,即用路程与时间比值(单位时间内通过的路程)来比较物体运动快慢,从而让学生真正体验和发现:不同种类的物质质量与体积的比值确实不同,这反映了物质的一种特性。从而物理学上有必要引入一个物理量“密度”来表示这种特性。难点解决,“密度”这节课学生就可以顺完成了。