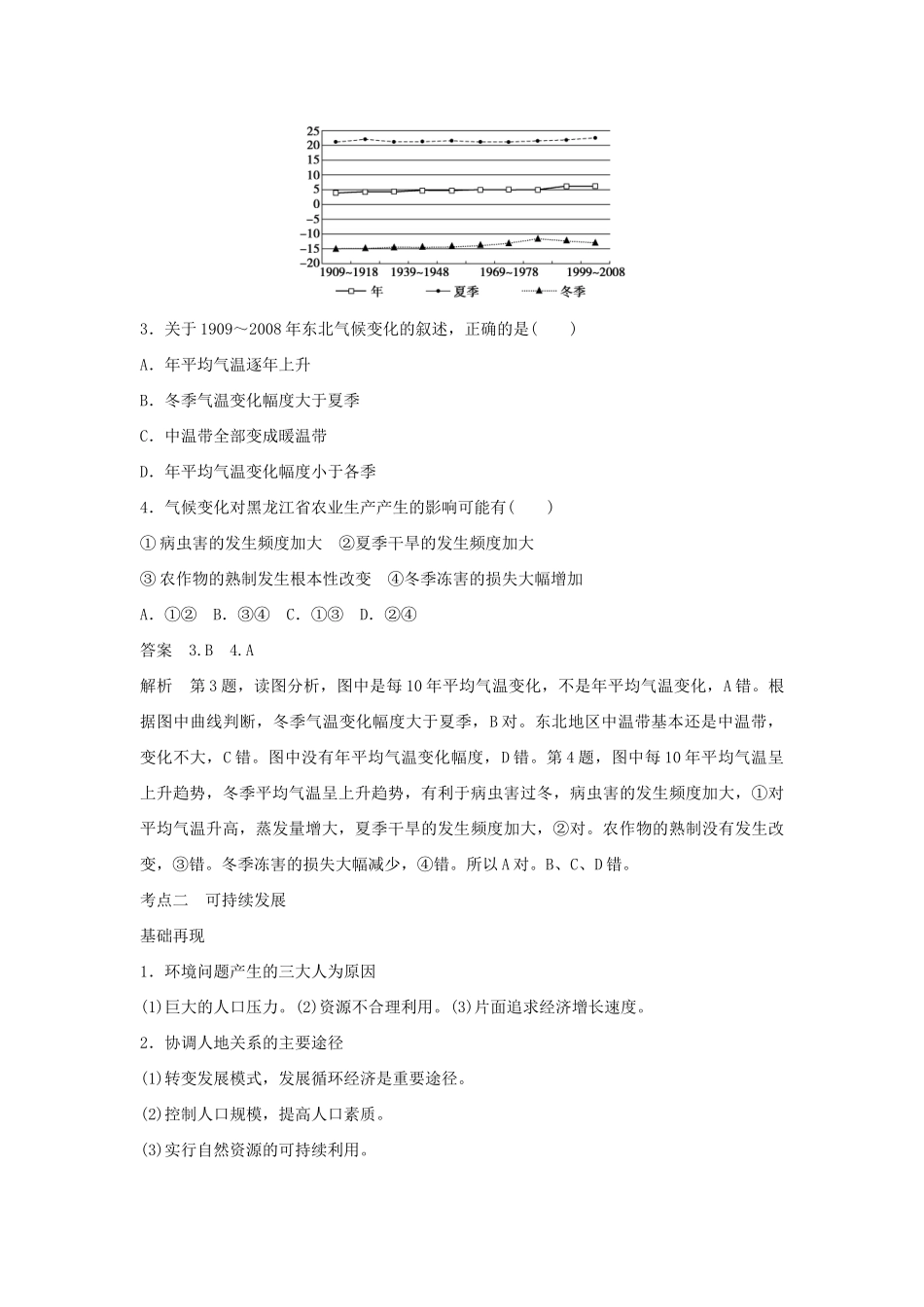

倒数第9天自然环境与人类活动、可持续发展考点一自然环境对人类活动的影响基础再现1.地形对聚落的影响地区聚落规模分布特点聚落形态平原聚居人口较多,规模较大,密度大沿交通干线或河湖沿岸分布团聚型、棋盘式丘陵、山区聚居人口较少,规模较小,密度小分布于山谷中平坦开阔地带狭长型、条带状2.地形对交通线路的影响平原山区运输方式交通方式多样,根据实际条件灵活选择首选公路运输,其次是铁路运输铁路走向受限制较小,但一般应避开沼泽、少占耕地、少经过河流,尽量经过村镇和小城市且离大城市的距离近一般选择地势相对和缓的山间盆地和河谷地带修建,线路多呈“之”字状弯曲线路安全安全系数较高,多受洪水、台风等影响受地质灾害威胁较大,易受滑坡、泥石流、崩塌等的破坏投资成本相对较小相对较大3.全球气候变暖(1)产生的原因:矿物能源的过度使用及人类过度砍伐和破坏植被。(2)带来的影响:①海平面上升,沿海低地国家、地区被淹;②导致干旱、暴雨、洪涝等灾害事件增加;③导致各国农业经济结构的变化。(3)解决的措施:①减少煤炭等矿物燃料的使用量,推广使用水能、太阳能、风能等绿色能源;②依靠科技,提高能源的利用效率;③植树造林、保护植被,增加二氧化碳的吸收量;④加强国际间的合作。考前押题读“我国某省级行政区城镇分布图”,回答1~2题。1.关于本区域地理环境的叙述正确的是()A.一山有四季,十里不同天B.北部a处气候特征为长冬无夏,降水稀少C.该省区面积广大,交通运输方式以铁路运输为主D.气温低,有机物分解速度慢,土壤有机质含量高2.影响本区域城镇分布的最主要因素是()A.为了方便生活,接近河流,取水便利B.城镇沿河分布,地势较低,地形平坦C.本区河网密集,城镇沿河布局,水运便利D.城镇分布在河谷两岸,海拔较低,热量相对充足答案1.B2.D解析第1题,依据轮廓判断,该省区为西藏自治区,a位于藏北高原,海拔较高,长冬无夏,又深居内陆,夏季风不易到达,降水稀少,B正确;该省区地形复杂,以公路运输为主,C错;A描述的情况为云南省,A错。本区海拔较高,气温较低,大部分为高寒荒漠,土壤有机质含量低,D错。第2题,高寒为本区的自然环境特征,因此城镇选择在纬度较低,地势也较低,取水方便的河谷中,水热组合条件较好,D正确;本区面积较大,河网并不稠密,地形起伏较大,不利于航运,所以B和C错;A项描述不是影响本区域城镇分布的最主要因素。下图表示“1909~2008年东北年、冬、夏季平均气温每10年平均值变化”,读图并结合所学知识完成3~4题。3.关于1909~2008年东北气候变化的叙述,正确的是()A.年平均气温逐年上升B.冬季气温变化幅度大于夏季C.中温带全部变成暖温带D.年平均气温变化幅度小于各季4.气候变化对黑龙江省农业生产产生的影响可能有()①病虫害的发生频度加大②夏季干旱的发生频度加大③农作物的熟制发生根本性改变④冬季冻害的损失大幅增加A.①②B.③④C.①③D.②④答案3.B4.A解析第3题,读图分析,图中是每10年平均气温变化,不是年平均气温变化,A错。根据图中曲线判断,冬季气温变化幅度大于夏季,B对。东北地区中温带基本还是中温带,变化不大,C错。图中没有年平均气温变化幅度,D错。第4题,图中每10年平均气温呈上升趋势,冬季平均气温呈上升趋势,有利于病虫害过冬,病虫害的发生频度加大,①对平均气温升高,蒸发量增大,夏季干旱的发生频度加大,②对。农作物的熟制没有发生改变,③错。冬季冻害的损失大幅减少,④错。所以A对。B、C、D错。考点二可持续发展基础再现1.环境问题产生的三大人为原因(1)巨大的人口压力。(2)资源不合理利用。(3)片面追求经济增长速度。2.协调人地关系的主要途径(1)转变发展模式,发展循环经济是重要途径。(2)控制人口规模,提高人口素质。(3)实行自然资源的可持续利用。(4)发展科技,提高生产效率。(5)参加国际协作,保护世界环境。技法提升1.比较传统发展模式和可持续发展模式的方法两种经济发展模式的根本出发点不同,传统的经济发展模式只注重经济增长,生产循环过程表现为“资源—产品—废弃物”;可持续的经济发展模式则强调经济增长、环境保护和资源合...